Александр Баранов - Институт педиатрии

- Название:Институт педиатрии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент ПедиатрЪ

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906332-08-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Баранов - Институт педиатрии краткое содержание

Книга предназначена для врачей, а также широкого круга читателей, интересующихся историей отечественной педиатрии.

Институт педиатрии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. 1961–1998 гг.

Этот период знаменуется началом деятельности нового руководства в лице М. Я. Студеникина и характеризуется интенсивным продолжением создания специализированных лабораторно-диагностических и терапевтических подразделений. НИИ педиатрии АМН СССР становится головным педиатрическим учреждением в СССР, в нем получают значимое развитие международные связи. Этот период можно охарактеризовать как эпоху академика М. Я. Студеникина.

Глава 1

Институт педиатрии в послевоенное время (1946–1950 гг.)

В первые послевоенные годы важнейшими задачами, стоявшими перед органами детского здравоохранения, являлись:

• организация медико-санитарного обслуживания как эвакуированного, так и всего детского населения;

• сохранение эпидемического благополучия, т. е. пресечение распространения инфекционных заболеваний – неизбежного спутника массовой эвакуации;

• восстановление детских лечебно-профилактических учреждений;

• усиление аппарата на местах и руководство периферией.

Ситуация осложнялась значительным снижением количества педиатров: из 16,7 тысяч врачей, насчитывавшихся до войны, 6 тысяч ушли на фронт или в военные госпитали [2].

Основная проблематика, по которой в Институте педиатрии велась научная работа в первые послевоенные годы, включала в себя такие темы, как острые детские инфекции; расстройства желудочно-кишечного тракта, в том числе дизентерия, и борьба с ними; дистрофия у детей; вопросы питания и роль витаминов; физическое развитие детей; участившиеся в военные годы рахит, туберкулез, тяжелые формы пневмонии, нервные болезни и психопатические состояния; мероприятия по снижению детской заболеваемости и смертности [2].

В послевоенные годы Институт развивается как научно-исследовательское клиническое педиатрическое учреждение.

Институт педиатрии в первые послевоенные годы (1945–1948 гг.) возглавляла Ф. И. Зборовская, которую сменил на этом посту академик Г. Н. Сперанский (1948–1951 гг.).

1.1. Структура и штат Института

В феврале 1946 г., согласно принятому Приказу № 27, Президиум АМН СССР объявляет структуру и штатное расписание Института, утверждает его руководство: директор – Ф. И. Зборовская, заместитель директора по научной части – Г. Н. Сперанский, Ученый секретарь – старший научный сотрудник М. Я. Турецкий, главный врач – М. А. Виннер.

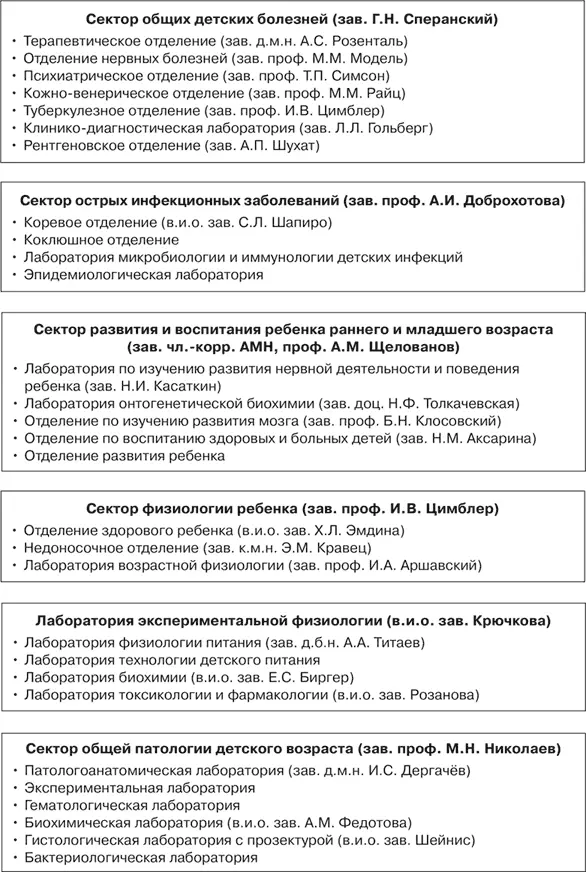

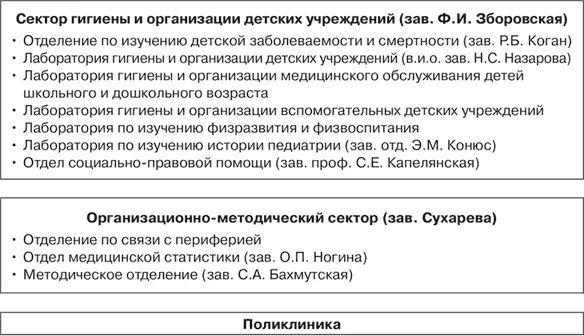

Весь Институт был разделен на несколько секторов, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Структура Института педиатрии АМН СССР (1946)

В Институте работали также научно-вспомогательные подразделения: аптека, молочная кухня, цех питания, виварий, научная библиотека.

17 ноября 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательской и организационно-методической работы по охране здоровья детей в связи с 25‑летним юбилеем Институт педиатрии АМН СССР награждается орденом Трудового Красного Знамени.

1.2. Научно-практическая деятельность Института

В первый послевоенный 1946 г. Бюро отделения клинической медицины АМН СССР утвердило план научно-исследовательской работы Института педиатрии по следующим проблемам:

• физиологическая характеристика органов и систем в различные возрастные периоды;

• физиологические основы питания и расстройства пищеварения у детей;

• развитие нервно-психической деятельности и воспитание детей раннего возраста;

• возрастные особенности течения острых (корь, коклюш и другие) и хронических инфекционных заболеваний (туберкулез, сифилис, ревматизм) у детей;

• санитарное состояние детского населения в послевоенные годы;

• заболеваемость и смертность детей раннего возраста и организация детских учреждений [3].

Реализации плана способствовало значительное улучшение оснащения клиник и лабораторий Института, их расширение и проведение актуальных научных исследований.

Тяжелые условия военного времени, а также первые послевоенные годы, изменившие в значительной степени реактивность организма ребенка, способствовали более тяжелому течению различных заболеваний, особенно пневмонии, развитию осложнений в виде абсцедирования и гнойных плевритов и, как следствие, повышению летальных исходов.

В 1945 и 1946 гг. терапевтическая клиника имени профессора Г. Н. Сперанского Института педиатрии совместно с сотрудниками Центрального института эпидемиологии и микробиологии проводила бактериологические исследования, которые выявили, что наряду с более тяжелым и атипичным течением пневмонии у детей до 1 года наблюдалось учащение случаев затяжных и рецидивирующих форм пневмоний, резистентных к сульфаниламидам. Исключительно тяжелое течение воспаления легких отмечалось у новорожденных младенцев в 1945–1946 гг., в связи с чем ученые внесли коррективы в лечение. Было предложено увеличение дозировки сульфопрепаратов, при этом в случае отсутствия эффекта в течение трех дней подключать пенициллин, проведение терапевтических мероприятий по повышению сопротивляемости организма ребенка (уход, рациональное питание, поливитамины, биогенные стимуляторы) [4].

В терапевтическом отделении сектора общих детских болезней проводились исследования по токсико-септическим заболеваниям у новорожденных и грудных детей, частота встречаемости которых увеличилась за годы войны. Своевременная постановка диагноза и активная комбинированная терапия с применением антибактериальных лекарственных средств привели к резкому снижению смертности от сепсиса среди новорожденных и детей раннего возраста [5].

В терапевтическом отделении занимались также изучением ранней диагностики и терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта и холецистита у детей старшего возраста. Для дифференциальной диагностики «синдрома боли в животе» и выявления различных нозологических единиц в отделении проводили рентгенодиагностику, исследование желудочного содержимого, дуоденальное зондирование, копрологический анализ для подтверждения глистной инвазии. Интересными были данные терапевтической клиники, согласно которым «язвенная болезнь оказалась столь же частой, как и гастриты, что противоречило общепринятому мнению о том, что гастрит в детском возрасте явление частое, тогда как заболевание язвой встречается редко». Сотрудники отделения направляли внимание своих коллег на значительную трудность при постановке диагноза на ранних стадиях туберкулеза кишечника, мезентериальных узлов и туберкулезного перитонита, также нередко сопровождавшихся «синдромом боли в животе» и различными диспепсическими расстройствами [6].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: