Александр Баранов - Институт педиатрии

- Название:Институт педиатрии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент ПедиатрЪ

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906332-08-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Баранов - Институт педиатрии краткое содержание

Книга предназначена для врачей, а также широкого круга читателей, интересующихся историей отечественной педиатрии.

Институт педиатрии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1951 г. пост директора Института педиатрии заняла профессор М. Н. Казанцева (1951–1954), а в 1954 г. – академик АМН СССР, профессор О. Д. Соколова-Пономарёва (1954–1960).

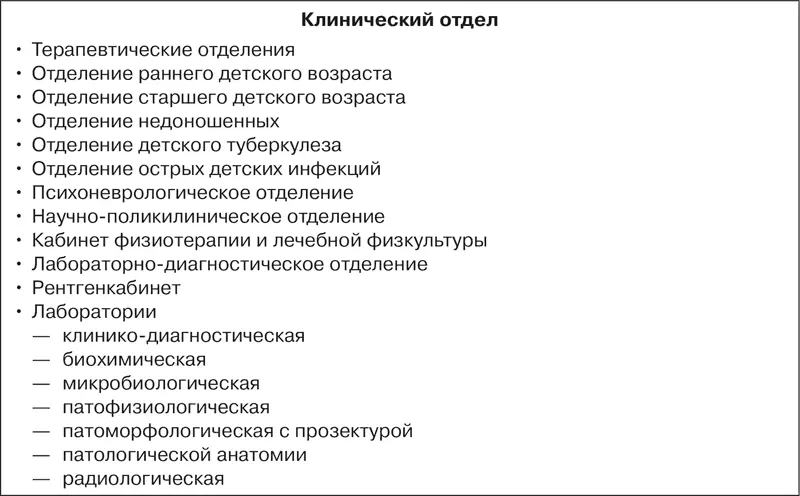

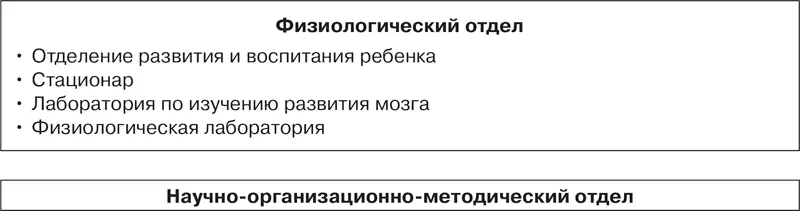

В 1956 г. были внесены изменения в структуру Института. Секторы упразднили и заменили на три отдела: клинический, физиологический и научно-организационно-методический, представленные на рис. 2.

Рис. 2. Структура Института педиатрии АМН СССР в 1956 г.

В Институте по-прежнему продолжали работать научно-вспомогательные подразделения (аптека, молочная кухня, цех питания, виварий, научная библиотека).

В соответствии с постановлением Президиума АМН СССР № 20 от 30.05.1956 г. в Институте педиатрии было введено новое штатное расписание. Так, из архивных документов Института педиатрии известно, что отделением раннего детского возраста заведовал И. В. Цимблер, отделением старшего детского возраста – Г. Н. Сперанский (фактически О. Д. Соколова-Пономарёва), отделением недоношенных детей – Э. М. Кравец (до 1 апреля 1953 г.), затем Л. Е. Пробатова; отделением детского туберкулеза – И. В. Цимблер, отделением острых детских инфекций – А. И. Доброхотова (до 1958 г.), С. Д. Носов (с 1959 г.).

2.2. Научно-практическая деятельность Института

В 50‑е гг. Институт педиатрии продолжил активную научно-практическую и организационно-методическую деятельность, которая проводилась по ряду проблем педиатрии, утвержденных Министерством здравоохранения СССР и Академией медицинских наук СССР.

В 1956 г. АМН СССР составила проблемный план научных исследований, над которым работал Институт педиатрии АМН СССР до 1960 г. и который включал следующие темы:

• Основные закономерности физиологии и патологии высшей нервной деятельности у детей.

• Острые детские инфекции.

• Эпидемиология, профилактика и терапия желудочно-кишечных заболеваний в детском возрасте.

• Туберкулез в раннем детском возрасте.

• Ревматизм у детей.

• Пути и перспективы развития советского здравоохранения детей.

На базе Института педиатрии АМН СССР функционировал специальный Комитет по детству, который, с одной стороны, объединял по исследуемым проблемам работу всех научных учреждений по изучению детского возраста, и в первую очередь Центрального института педиатрии; с другой стороны – деятельность соответствующих проблемных комиссий АМН СССР. Кроме того, в Институте проводились исследования и по внепрограммным темам: лейкозу в детском возрасте, инфекциям верхних дыхательные путей, включая грипп; рахиту и другим заболеваниям [19].

В июне-июле 1950 г. в связи с решением объединенной сессии АН СССР и АМН СССР, посвященной физиологическому учению И. П. Павлова, работы по педиатрии, как и во всей медицине, «стали проводиться с учетом целостности организма ребенка и первенствующего значения нервной системы. Вопросы патогенеза заболеваний стали выступать на первый план, строже стало различаться значение регулирующей функции коры головного мозга и влияние подкорковых образований» [4] Сперанский Г. Н. Вопросы педиатрии и роль Центрального института ОММ в развитии физиологии и патологии раннего детского возраста. Педиатрия. Москва: Медицина . 1957. С. 18.

.

Клиника старшего детского возраста Института стала праматерью ряда новых отделений нашего Института – кардиологического, ревматологического, гастроэнтерологического.

В 1952 г. в отделении старшего детского возраста Института педиатрии открылись койки для больных ревматизмом детей, которые в дальнейшем послужили базой для создания ревматологического отделения. Его возглавила директор учреждения, профессор М. Н. Казанцева. С сентября 1954 г. руководство отделением было возложено на директора Института педиатрии академика АМН СССР, профессора О. Д. Соколову-Пономарёву.

В 50‑е гг. в отделении была организована большая научно-исследовательская работа по ревматизму – достаточно распространенному среди детей школьного возраста заболеванию, требовавшему серьезного изучения и проведения настойчивых лечебных мероприятий. Проблемой изучения ревматизма у детей занялись научные сотрудники клинического отделения старшего возраста и лабораторно-диагностических подразделений.

М. Н. Казанцева уделяла особое внимание изучению высшей нервной деятельности при ревматизме у детей. Результаты этих исследований были доложены на выездной сессии Президиума АМН СССР в г. Томске и «получили высокую оценку и особенно отмечены действительным членом АМН СССР профессором Н. И. Красногорским, как применение учения И. П. Павлова в клинике» [5] Архив АМН СССР/РАМН. Фонд 9120, дело 2944. Личное дело М. Н. Казанцевой.

.

В течение активной фазы ревматизма были выявлены значительные корковые и подкорковые динамические изменения, патологическое состояние коры головного мозга, выражавшееся в «ослаблении регулирующего влияния коры на нижележащие отделы и в нарушении способности осуществления точной приспособительной реакции… Электроэнцефалографические исследования у детей, больных хореей, показали нарушение биоэлектрической деятельности головного мозга» [20].

Придавая большое значение исследованиям особенностей течения ревматизма у детей, О. Д. Соколова-Пономарёва отмечала, что клинические проявления у них отличались от взрослых «полиморфизмом и вариабельностью, что было связано с возрастной и индивидуальной реактивностью организма ребенка, зависящей от типологических особенностей нервной системы». Чрезвычайно важной являлась «диагностика начальных проявлений ревматизма, а также латентно протекающих форм», являющихся «причиной запоздалого распознавания и лечения болезни» [21].

Изучая патогенез ревматизма у детей, были выявлены отклонения биохимических показателей, в частности белковых фракций в сыворотке крови, морфологической и биохимической структуры соединительной ткани, накопление в моче продуктов нарушенного обмена некоторых аминокислот, что соответствовало тяжести заболевания [22].

В дальнейшем в научно-исследовательской работе отделения старшего детского возраста на первый план вышли заболевания сердечно-сосудистой системы в связи с важной ролью сосудистых поражений, обусловливающих интенсивность воспалительного процесса. При электрокардиографических наблюдениях у детей выявляли очаговые или диффузные изменения сердечной мышцы уже на ранней стадии заболевания. При рентгенокимографических исследованиях обнаруживали функциональные изменения сердечной деятельности, связанные с поражением миокарда, и ранние гемодинамические нарушения, вызванные поражением митрального клапана [20].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: