Сергей Пушкарев - Россия 1801–1917. Власть и общество

- Название:Россия 1801–1917. Власть и общество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Посев

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85824-130-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Пушкарев - Россия 1801–1917. Власть и общество краткое содержание

В формате a4.pdf сохранено издательское форматирование.

Россия 1801–1917. Власть и общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В ведении сельского схода (ст. 20 «Учреждения») были:

– выборы сельских должностных лиц;

– увольнение из общества и прием в общество новых членов;

– «раздел между государственными крестьянами земель сельского общества»;

– раскладка казенных податей, повинностей и сборов между крестьянами и меры по взысканию недоимок;

– дела по отбыванию рекрутской повинности;

– назначение денежных сборов на мирские расходы;

– рассмотрение отчетов сборщика податей и смотрителя запасного хлебного магазина;

– постановления о мирских оброчных статьях;

– регулирование пользования общими лесами и сенокосами;

– дела о семейных разделах;

– назначение и учет опекунов к малолетним сиротам;

– рассмотрение просьб о пособиях;

– «дача доверенностей на хождение по делам общественным».

Сельский сход избирал на три года «сельское начальство» в следующем составе: сельского старшину, который затем утверждается палатою государственных имуществ, и от одного до трех сельских старост. В небольших обществах – численностью до 200 ревизских душ – должности старшины и старосты могли быть соединяемы. Далее сход выбирал сборщика податей и смотрителя сельского запасного хлебного магазина. Низшими органами, наблюдающими за порядком в деревне и за сохранностью лесов, были «десятские» и «полесовщики».

Судебная власть в деревне принадлежала «сельской расправе», состоявшей – под председательством сельского старшины – из двух «добросовестных», избираемых сходом на три года из государственных крестьян, «отличных хорошим поведением и доброю нравственностью». Она выносила окончательные приговоры по тяжбам об имуществе стоимостью не свыше 5 руб. серебром и приговаривала виновных к следующим наказаниям за проступки: к денежной пене до 1 руб. серебром, к аресту или общественным работам до 6 дней, к наказанию розгами до 20 ударов. Руководством для «сельских расправ» должен был служить изданный в 1839 г. «Сельский судебный устав». Недовольные решениями «сельской расправы» могли обжаловать ее приговоры в «волостную расправу».

Таково было административное и судебное устройство казенных крестьян при Киселеве. При освобождении помещичьих крестьян в 1861 г. оно в значительной мере послужило образцом для устройства суда и управления в селениях бывших крепостных.

Управление помещичьих крестьяндо реформы 1861 г. отличалось крайним разнообразием. В крупных вотчинах выборные органы крестьянского «мира» имели больше шансов сохраниться, чем в имениях «мелкопоместных» владельцев, где господин, живший в непосредственной близости к своим крестьянам, сам руководил всей хозяйственной деятельностью своих «подданных», сам творил «суд и расправу» в деревне.

В крупных оброчных имениях помещики часто ограничивались получением с крестьян лишь известной суммы платежей, не вмешиваясь в их жизнь и хозяйство, и потому крестьянам жилось много легче и свободнее. Здесь зачастую выбранные миром сельские власти: «бурмистры», старосты, «целовальники», сборщики, «добросовестные» производили сбор и раскладку барского оброка, а затем сами вели все дела текущего управления, творили «суд и расправу» над крестьянами, подчиняясь лишь общему надзору господ и назначенных ими управителей. Иногда владельцы крупных вотчин, не жившие в имениях, составляли для своих управителей и для сельских властей подробные наказы или инструкции, регулировавшие их деятельность и взаимные отношения.

В барщинных вотчинах власть помещиков и назначенных ими управителей (приказчиков, бурмистров) опутывала всю жизнь крестьянина, включая его семейные отношения. При таких условиях о широком развитии крестьянского самоуправления, конечно, не могло быть и речи. Хотя в крупных барщинных имениях выборные крестьянские органы имелись, но они были лишены всякой самостоятельности. Безграничная власть помещика над крестьянином и заинтересованность его в извлечении наибольшего дохода из своей вотчины и вместе с тем ответственность его перед правительством за исправный взнос подушной подати привели в XVII-XVIII вв. к систематическому вмешательству помещичьей администрации в хозяйственную жизнь крепостных.

Разная величина земельных участков и вообще разница в хозяйственном положении крестьянских дворов затрудняли для помещиков как разверстку между крестьянами помещичьих повинностей и платежей, так и государственной подушной подати, введенной Петром Великим.

Подушная подать в одинаковом размере ложилась на каждую «ревизскую», т.е. мужскую душу начиная от грудных младенцев и кончая столетними стариками, включая и здоровых работников, и калек. Чтобы в этих условиях создать рациональную систему распределения платежей и рабочих повинностей, помещик в конце XVII в. и в течение XVIII в. организует новую хозяйственно-податную и рабочую единицу – крестьянское «тягло».

Все взрослое и трудоспособное крестьянское население помещичьих вотчин, особенно состоящих на барщине, разделялось на известное число «тягол». В каждое «тягло» обыкновенно входила одна рабочая крестьянская пара – муж с женой, но встречались и более многолюдные тягла. На каждое тягло теперь налагалась одинаковая сумма казенных платежей и барских повинностей. Вместе с тем, в силу равенства платежей и повинностей отдельные тягла должны были быть в равной мере обеспечены землей, как основным средством производства. А необходимость поддерживать это земельное «уравнение» вызывала необходимость земельных переделов.

В результате во второй половине XVIII в. поземельно-передельная община со всеми ее характерными чертами: чересполосицей, принудительным севооборотом (с традиционным трехпольем), с общими и частными переделами пахотной земли и сенокосов, распространилась в помещичьих хозяйствах Великороссии.

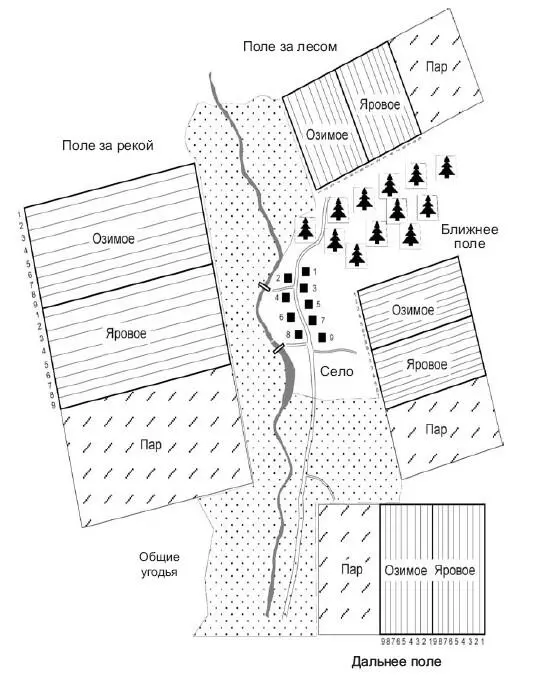

Чересполосица и принудительный севооборот неразрывно связаны с уравнительным общинным землепользованием. Вся земля, находившаяся в пользовании данной общины, сначала должна была быть разделена на несколько больших участков, сообразно качеству почвы и расстоянию от места жительства крестьян. Потом каждый из этих участков разделялся на три поля – озимое, яровое и пар, и в каждом из этих полей домохозяину отводилась полоса, соответственно числу его «тягол», или работников, едоков или ревизских душ.

Выйти из пределов традиционного трехполья не мог ни один домохозяин, ибо не только паровое поле употреблялось сообща для пастьбы скота, но и на других полях по окончании уборки до новой вспашки пасся скот. Существовали разные комбинации при разверстке полос.

Схема общинного владения землей и чересполосицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: