Сергей Пушкарев - Россия 1801–1917. Власть и общество

- Название:Россия 1801–1917. Власть и общество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Посев

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85824-130-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Пушкарев - Россия 1801–1917. Власть и общество краткое содержание

В формате a4.pdf сохранено издательское форматирование.

Россия 1801–1917. Власть и общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Этот своеобразный ход русской промышленной эволюции в первой половине XIX в. был значительно усилен и ускорен войной 1812 г.», которая разорила множество фабрик, главным образом московских, а рабочие, состоявшие в большинстве из оброчных крестьян, разошлись и, по сути, превратили свои избы в мелкие кустарные мастерские 51.

Рост кустарного производства в текстильной промышленности продолжался в течение всей первой половины XIX в. Число рабочих на бумаготкацких фабриках составляло в 1836 г. около 95 тыс., а в 1857 г. около 75 тыс. Несмотря на это сокращение, объем бумаготкацкого производства за эти 20 лет возрос более чем в 3 раза. Допуская влияние технического прогресса в фабричном производстве, повысившего норму выработки, все же надо признать значительный рост домашнего кустарного производства тканей. Кустарь успешно конкурировал с фабрикой.

«Николаевская эпоха, – отмечает Туган-Барановский, – может быть, по справедливости, названа эпохой расцвета кустарной промышленности». Кустарные промыслы были особенно развиты в Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Калужской губерниях. Однако кустари-ткачи обычно не были независимыми производителями. Они зависели или от фабрикантов, которые раздавали им бумажную пряжу для обработки ее на дому, или от скупщиков-торговцев, которым они сбывали свой товар 52.

Суконная промышленность в первой половине XIX в. тоже быстро развивалась: в 1850 г. насчитывалось около 500 суконных фабрик. Общий рост фабричной промышленности в дореформенной России характеризовался следующими цифрами: в 1815 г. в Российской империи (без Польши и Финляндии) числилось около 4,2 тыс. фабрик с 173 тыс. рабочих; в 1857 – 11,5 тыс. фабрик с 520 тыс. рабочих.

В начале XIX в. велико было число дворянских вотчинных фабрик. Крестьяне, работавшие на них, отбывали фабричную барщину, которая была им особенно трудна и ненавистна. Однако в XIX в. происходит непрерывное уменьшение числа вотчинных фабрик, и уже в 1830-х гг. дворянские фабрики составляют только 15% всех русских фабрик, а к концу 40-х гг. доля их понизилась до 5%. В руках дворянских предпринимателей остаются главным образом заводы, непосредственно связанные с сельскохозяйственным производством – свеклосахарные и винокуренные. Первый русский свеклосахарный завод был построен в 1802 г. В 1848 г. числилось 340 заводов с производством 900 тыс. пудов (14,75 тыс. т) в год. Размеры сахарного производства, как видим, были еще невелики.

Посессионная фабрика в XIX в. тоже шла к упадку. Их общее число было около 200. В 1816 г. было запрещено покупать крестьян для работы на фабриках и заводах. В 1840 г. владельцам посессионных фабрик было предложено освобождать рабочих, переводить их в сословие государственных крестьян и переселять на казенные земли. Этим воспользовались более половины посессионных фабрик, которые, таким образом, по желанию владельцев перешли к вольнонаемному труду.

Новый класс фабрикантов образовался главным образом из купцов, а частью из бывших крепостных крестьян, разбогатевших и выкупившихся на волю. Например, почти все фабриканты села Иванова Шуйского уезда Владимирской губернии вышли из крестьян, бывших кустарей.

«Село Иваново представляло собою в начале XIX века оригинальную картину. Самые богатые фабриканты, имевшие более 1000 чел. рабочих, Гарелин, Грачев и др., юридически были такими же бесправными людьми, как и последние голыши из их рабочих. Все они были крепостными Шереметева» 53.

Из крепостных графа Шереметева вышли также Морозовы в Зуеве и другие будущие «короли» текстильной промышленности.

Уже в крепостную эпоху вольнонаемный труд на фабриках постепенно вытесняет труд крепостной. В 1804 г. из 95 тыс. фабричных рабочих вольнонаемных было 45 тыс., или около 48%. В 1825 г. из 210 тыс. было около 115 тыс., или 55% вольнонаемных. Затем вольнонаемных рабочих на фабриках становилось все больше.

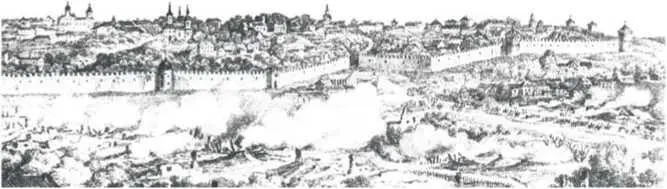

Смоленск. Вид на город (1812 г.)

Развитие фабрично-заводской промышленности в России происходило в той или иной мере под покровительством правительственной власти. Екатерининское промышленное законодательство освободило промышленность от государственной опеки и регламентации, которую в свое время установил Петр Великий, упразднило государственные и частные монополии и объявило свободу торговой и промышленной деятельности. Учрежденная Петром мануфактур-коллегия была закрыта в 1780 г.

Однако, издавая таможенные тарифы, правительство Екатерины II, а затем и Александра I обыкновенно налагало пошлины на импортные товары, которые могли конкурировать с изделиями русской промышленности (причем, конечно, вместе с протекционистскими мотивами играли роль мотивы фискальные, т.е. заботы об увеличении государственных доходов). И хотя тарифы 1816 г. и особенно 1819 г. были достаточно либеральны, то тариф 1822 г. возвратился к покровительственной системе, а частью имел запретительный характер. Манифест 12 марта 1822 г. о введении нового тарифа утверждал, что

«разрешение привоза всех иностранных мануфактурных изделий с продолжением времени обратиться может к стеснению собственной промышленности. И к угнетению мануфактур и фабрик, в значительном количестве уже умножившихся, но требующих еще особенного покровительства».

Этот покровительственно-запретительный тариф действовал с некоторыми изменениями до середины XIX в., и лишь тарифы 1850 и 1857 гг. покончили с запретительной системой Канкрина.

Ко времени Николая Iотносятся и слабые зачатки фабричного законодательствав России. Первый закон «об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму» был издан в 1835 г. Правила эти запрещали рабочим до истечения договорного срока оставлять работу или требовать прибавки, но давали фабриканту право уволить рабочего за «дурное поведение». Фабрикантам предписывалось завести расчетные книжки для рабочих и вывешивать правила фабричного распорядка.

Изданное в 1845 г. Уложение о наказаниях устанавливало наказание за стачку – арест от 7 дней до 3 недель, а для «зачинщиков» – от 3 недель до 3 месяцев. Фабрикант за «самовольное» понижение платы рабочим раньше условленного срока или за принуждение рабочих получать плату не деньгами, а товарами, подвергался денежному штрафу от 100 до 300 руб. Сверх того, он должен был вознаградить рабочих за понесенные убытки.

В том же 1845 г. фабрикантам было запрещено ставить на ночные работы малолетних до 12-летнего возраста, о чем государь повелел «обязать подписками хозяев фабрик», а Сенату – разослать соответствующие указы, повелев местному начальству надзирать за четким соблюдением этого предписания. К сожалению, этот гуманный закон должным образом не соблюдался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: