Константин Логинов - Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты

- Название:Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91244-044-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Логинов - Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты краткое содержание

Работа представляет интерес для этнографов, культурологов, фольклористов, конфликтологов и психологов, а также всех людей, неравнодушных к народной культуре.

Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для перекладывания в зыбку выбирали обычно тот день недели, в который младенец родился (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 404, л. 179). Данное правило нарушалось, если этот день недели выпадал на день православного мученика или мученицы, великомученика, на Великий или двунадесятый праздник, Рождество, Пасху, на Благовещенье. В праздники любые начинания были под запретом, а в день мучеников и великомучеников перекладывать в зыбку младенца опасались оттого, что, согласно магии уподобления, он «будет много мучаться». День недели, на который приходилось Благовещенье, для младенцев сулил быть вдвойне несчастливым потому, что Богородица якобы обижалась на всех, кто в этот день поднимал шум, мешал слушать «благую весть о рождении Христа», а дети в этот день плакали, как и в любой другой. Иными словами, переложить младенца с лавки в зыбку на Благовещенье с точки зрения традиционного крестьянского сознания означало лишить ребенка покровительства Богородицы – главной заступницы за детей в православном мире. С прилавка в колыбель младенцев также не переводили, если в календаре значилась страстная неделя, – чтобы не навлечь разные страсти и напасти.

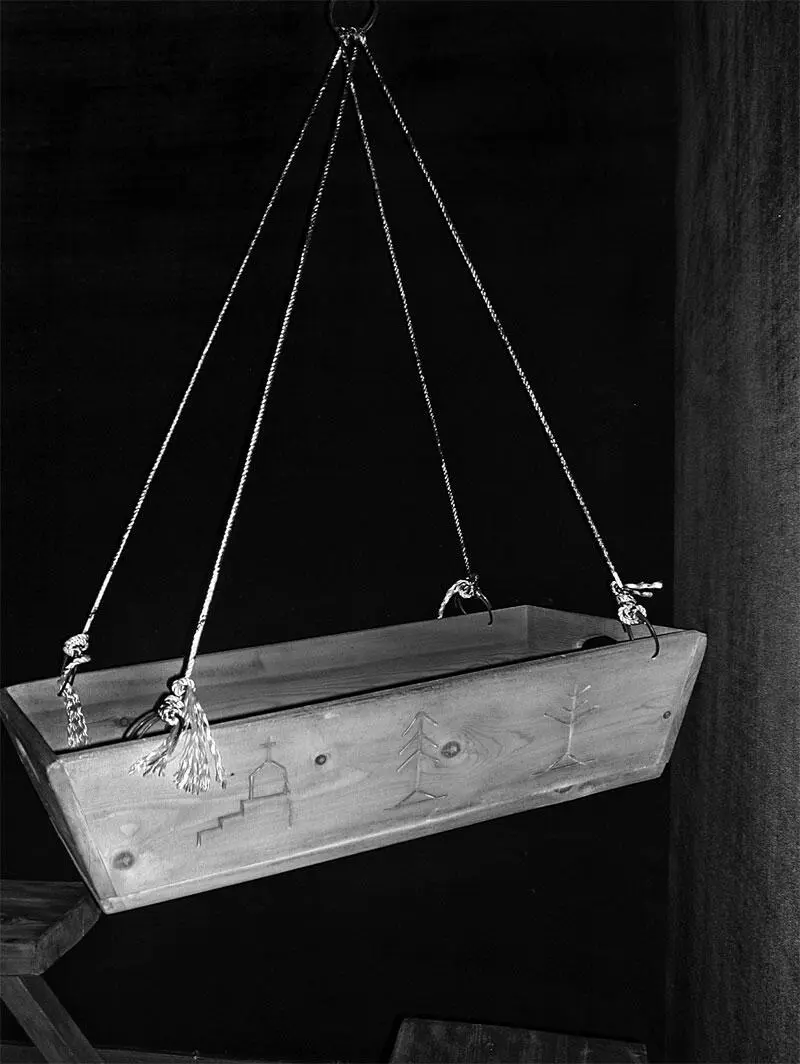

Зыбку чаще всего брали уже готовую у родственников или соседей. Если таковой не оказывалось, то ее должен был заранее изготовить отец. Позднее зыбку стали заказывать мастерам. Согласно старинному обычаю, зыбку изготовляли из березовых досок, непременно накануне Пасхи (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 404, л. 152, 176–177). Любая другая работа в этот период была запрещена, поэтому нет сомнений в том, что приурочивание изготовления колыбели к Пасхе носило ритуальный характер. Об этом же свидетельствуют и некоторые другие признаки. Внешне колыбель напоминала небольшой гроб без крышки, изготовленный из четырех досок (в поперечных досках верхнего ряда имелись прорези, чтобы удобней было переносить с места на место руками). На внешних поверхностях досок ножом вырезались знаки в виде четырехлепестковой розетки (косого креста), хвойного или лиственного дерева на треугольном основании (намогильного дерева – прим. автора) или часовни с крестом на крыше. Все это вместе взятое имеет отношение к идее возрождения Христа из мертвых и к защитной магии. Реконструкцию традиционной зыбки водлозеров в наши дни можно увидеть в визит-центре национального парка «Водлозерский» в Петрозаводске. Правда, в качестве оберега в ней лежит не комель (задняя часть) веника, которым мать младенца в первый раз после родов парилась в бане, а обычный старый веник с засохшими листьями.

Традиционная зыбка водлозеров (реконструкция). Фото автора

С помощью « паука » – четырех веревочек, закрепленных по углам колыбели – зыбка подвешивалась к тонкому концу « очапа », или « очапели »: нетолстой пружинистой сосновой жерди. Свободный конец жерди продевали в железное (« очапно ») кольцо, закрепленное неподвижно на потолке, и упирали в потолок. Жердь зыбки, согласно предположению Д. А. Баранова, воспринималась традиционным народным сознанием как «путь для душ будущих детей» (Баранов, 1997, с. 49). Должно быть, как раз это лежало в основе запрета качать пустой зыбку во избежание многодетности. Иногда вместо кольца опорой жерди служил « подбалочник » – бревно, проходящее в избе чуть ниже матицы. В этом случае появлялась возможность перемещать зыбку вдоль избы. Снизу к колыбели крепилась веревка с парой петель на ней. За эти петли колыбель можно было качать вверх-вниз рукой или ногой за счет упругости шеста, к которому подвешивалась колыбель. В больших семьях иногда связывали петли сразу двух или трех колыбелей, чтобы их одновременно можно было качать одному человеку. При этом боковые зыбки раскачивались уже не строго вверх-вниз, а под некоторым углом. Иногда в перегородке, отделяющей избу от светелки, проделывалось отверстие, сквозь которое продевалась веревка, ведущая к зыбке. Это давало возможность качать зыбку, висящую в другой комнате, либо две зыбки: одну в избе, другую – в светелке. Потребность в такой системе одновременного качания колыбелек в XIX – начале XX в. была делом насущным: в старину в избе одной патриархальной семьи нередко качались сразу три-четыре зыбки с младенцами (АНПВ, № 2/82, л. 27). Не ранее, чем с 1930-х гг., колыбели стали подвешивать к потолку на стальных пружинах. « Качки » в виде кроваток на двух поперечных дугообразных полозах, которые раскачивали рукой, толкая от себя, появились в Водлозерье в начале 1960-х гг. Первое время их изготовляли по тем же старинным правилам, что и зыбку, не применяя ни одной железной детали (НАКНЦ, ф. 1. оп. 6, д. 628, л. 69). Подвесить зыбку в избе без особого труда мог бы любой взрослый, однако эту работу по старинному обычаю полагалось сделать отцу (Там же, д. 490, л. 63). Мать клала в зыбку матрас, набитый соломой, маленькую подушку и одеяло. Летнее одеяло сшивалось из старых лоскутов, зимой одеялом служил кусок шубы. В зыбку клали высушенную пуповину ребенка и другие обереги от сглаза и призора, от негативного влияния духов низшей мифологии (см. части 2 и 3 раздела 6 главы 2).

В старину руки младенцу из пеленок начинали освобождать в возрасте от полутора до трех месяцев. Чтобы ребенок не расчесывал себе лицо, на кисти рук надевали так называемые накулачники (нечто вроде холщевых мешочков с двумя завязками – НАКНЦ, ф. 1., оп. 6, д. 628, л. 44). В зыбке, если в доме не было холода и сквозняков, младенцам начинали давать возможность лежать без пеленания, но укрытыми по грудь старыми тряпками (« гунями »), одетыми в распашонку и шапочку. Делалось это для того, чтобы младенец мог подвигать руками и ногами. С освобождением рук из пеленок в зыбку начинали класть импровизированные игрушки – какой-нибудь безопасный предмет вроде деревянной ложки или поварешки. Но наперед мальчику давали схватиться руками за кусок рыбацкой сети, молоток или какой-нибудь иной инструмент. Верили, что в своей жизни он потом обязательно освоит хорошо ту мужскую специальность, отношение к которой имеет вещь, за которую впервые в жизни он схватился (Там же, д. 404, л. 195). Девочкам, «чтобы были рукодельницами», старались подсунуть в зыбку до игрушек прялку или веретено. Веретено быстро отбирали, чтобы ребенок случайно себя не поранил острыми концами.

Если дитя начинало хныкать, каждый член семьи считал своим долгом подойти к зыбке с младенцем, несколько раз качнуть ее, попытаться определить, от чего ребенок заплакал. Возможность качать младенца в зыбке для водлозеров имела принципиальное значение. Брать мальчиков на руки и укачивать на руках, как это делается ныне, было запрещено до возраста трех месяцев, а девочек – до четырех. Считается, что в наши дни из-за раннего ношения детей на руках они становятся капризными, часто плачут (Там же, ф. 1, оп. 6, д. 628, л. 8). По данным И. И. Набоковой, до девяти месяцев детей на руках не подкидывали из опасений, что « золотники стряхнутся » (Набокова, 2009, с. 126). Что такое «золотники» применительно к младенцам, осталось без пояснений. Трехмесячный возраст новорожденного был очень важным рубежом в развитии младенцев. Водлозеры утверждают, что мальчик с этого момента начинает « очеловечиваться» (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6.628, л. 68–69), т. е. узнавать окружающих, реагировать на интонацию человеческой речи, меньше кричать без видимой причины. Девочки, по представлениям водлозеров, начинали «очеловечиваться» позже мальчиков – в возрасте от 4 до 6 месяцев. Поэтому показывать посторонним девочек, как и качать их на руках, начинали позже, чем мальчиков. Процесс «очеловечивания», по мнению водлозеров, окончательно завершался к полутора годам, после чего детей переставали держать в зыбке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/1149036/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s.webp)