Ольга Плотникова - Боги и герои Древней Руси

- Название:Боги и герои Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вече

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-8779-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Плотникова - Боги и герои Древней Руси краткое содержание

Невозможно отрицать, что вместе с принятием христианства и получением общеславянской письменности Русь стала приобщаться к культурным традициям Европы и «учиться» вере христианской. Но, несмотря на непреклонную политику Церкви, народная память сберегла древние мифы и легенды, открывающие нам картину древнеязыческих верований славян. Это «содружество» старого и нового отразилось во многом – праздниках и обрядах, фольклоре и самой древнерусской литературе. На страницах древнерусских книг уживались христианские святые, былинные герои и сказочные существа. Этому удивительному союзу старого и нового и посвящена очередная книга серии.

Боги и герои Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трёхчастная космогония хорошо просматривается не только в фибулах, её можно увидеть и в некоторых древнеславянских идолах, а также и в бытовых изделиях, например ковшах, на резных рукоятках которых изображено солнце в квадриге и ладье. Данное изображение символизирует суточный цикл [65] См.: Бобринский А.А. Народные русские деревянные изделия. М., 1913.

. Подобные изображения наносились и на амулеты – изображение полуутки-полуконя символизировало круглосуточный оберег.

Идолопоклонство

В начале VIII века завершился этап разделения славян на три языковые группы – восточную, западную и южную. К этому же времени можно считать завершённым процесс оформления пантеона высших богов в каждой из сформировавшихся языковых групп. Пантеон приобрёл ярко выраженные патриархальные черты. Теперь божества первого ранга почитались только в святилищах или капищах при содействии жрецов, каждому из божеств был посвящён свой ритуал. При этом божествам низшего порядка продолжали поклонятся в местах их «обитания» – лесах, на озёрах, лугах и в домах. Сегодня историкам известны такие археологические находки, как деревянные фигурки, изображающие божества низшего ранга, например домового. Такие фигурки были обнаружены в слоях X–XIV веков в Новгороде, Старой Ладоге, Смоленске, Пскове.

Как уже было указано, моления божествам первого ранга проходили в специально отведённых для этого рукотворных местах – капищах. Славянские капища представляли собой, как правило, небольшую площадку круглой или овальной формы, расположенную на труднодоступном месте – холме, горе, рядом с болотом, в лесу и т. д. Историки выделяют несколько подвидов капищ: 1) круглая или овальная площадка, ограниченная рвом, в центре которой находился идол; иногда центральная часть капища была обнесена внутренним кругом из столбовых ям; 2) малые городища – также круглые или овальные площадки, огороженные рвом и валом; 3) храмы – деревянные постройки, внутри которых находились идолы. Круглая форма капища являлась обозначением времени и пространства. Так, Т.В. Топорова отмечала, что у древних славян круг означал цикличность – день, месяц, год, также являлся женским началом и символом бесконечности [66] Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994. С. 269–280.

. В капище, как правило, почиталось одно божество, для чего устанавливался идол этого божества. Славянский идол представлял собой круглый или четырёхгранный столб с подобием лица, выполненный из дерева или камня, реже встречались медные идолы. В капище идол занимал место в центре либо был установлен напротив входа в святилище. В высоту он мог доходить до 2,5 метра. Идол иногда держал в импровизированных руках рог, кольцо или меч, а его голову, как правило, венчал шлем. Как указывал Б.А. Рыбаков, крестообразная, четырёхчастная композиция идола являлась устойчивой формой у многих народов. Примером древнего идола могут служить два обработанных ствола дуба с вбитыми в них кабаньими челюстями, их достали в XX веке со дна Днепра. Первая находка была сделана в 1909 году, недалеко от устья Десны, у Никольского монастыря, там из реки подняли ствол дуба около 20 метров длины, исходя из информации годичных колец дубу было около 150 лет. В ствол дерева были врезаны четыре кабаньи челюсти, расположенные квадратом [67] См.: Болсуновский К.В. Перунов дуб. Киев, 1914.

. Вторая находка идола из ствола дуба, также с кабаньими клыками, была сделана в 1975 году недалеко от первой, только ниже устья Десны. На высоте 6 метров от корней в ствол дуба были врезаны уже 9 кабаньих челюстей, также образующих квадрат. Нижняя часть ствола имеет следы огня. Находка была датируема серединой VIII века [68] См.: Ивакин Г.Ю. Священный дуб языческих славян // Советская этнография. М., 1979, № 2; Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. Киев, 1982. C. 60–62.

. Возможно, что у этих идолов проводились ритуалы и устраивались празднества [69] Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 1993. C. 11.

.

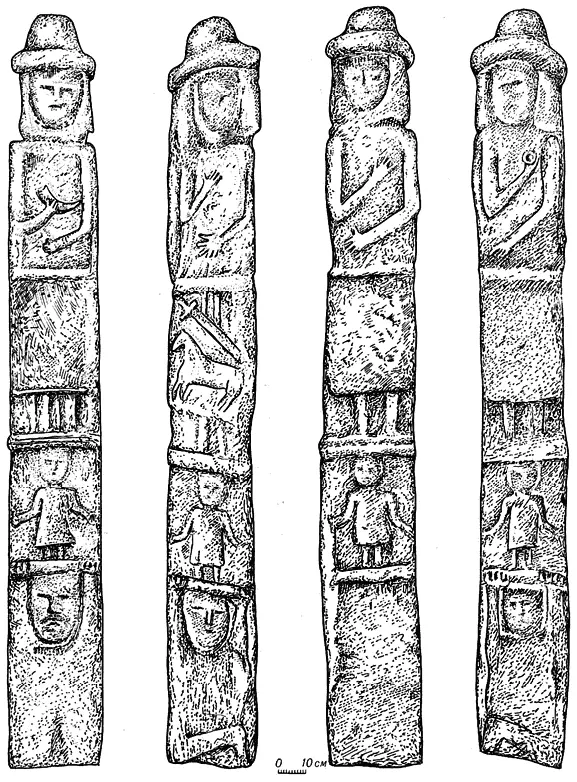

В середине XIX века в Прикарпатье, в реке Збруч, притоке Днестра, был обнаружен идол, выполненный из камня, который в дальнейшем получил название Збручского идола. В 1848 году по реке Збруч проходила граница Российской империи с Австрией. Расположенные по границе погранпосты вели постоянное наблюдение за рекой. Летом, когда уровень воды в реке сильно упал, из воды недалеко от горы показался каменный идол. Он был передан коллекционеру М. Потоцкому, а затем попал в Краковский музей. Збручский идол представляет собой четырёхгранный столб под навершием, напоминающим шапку, высота столба – 2,67 метра, он разделён на три горизонтальных яруса, в каждом по четыре секции. Верхний ярус – 160 сантиметров; средний ярус – 40 сантиметров; нижний – 67 сантиметров. Из 12 секций одна секция в нижнем ярусе пустая, без изображений, а в остальных 11 по одному изображению. По мнению Б.А. Рыбакова, четырёхгранная форма идола не случайна, так как в древности понятие четырёх сторон было прочно связано с защитой «со всех четырёх сторон» – с севера, юга, востока и запада [70] Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 45–51, 195–205.

.

Збручский идол. Изображения на гранях Збручского идола

На верхнем ярусе идола изображены две фигуры женщины, одна из них держит рог, рядом с ней фигура ребёнка. Вероятно, это изображение богини плодородия Мокоши. Вторая фигура женщины с кольцом в руке. Некоторые историки предполагают что это изображение богини любви Лады.

Рядом с фигурой Мокоши в верхнем ярусе изображены две фигуры мужчин: один с саблей и конём, предположительно Перун; другой – с солярным знаком на одежде, предположительно Дажьбог. Если первая фигура, мужчины с мечом и конём, практически не вызывает споров у учёных, то вторая фигура, мужчины с солярным знаком, определяется исследователями как Хорс-Дажьбог, бог плодородия. По мнению некоторых ученых, Хорс и Дажьбог на Руси воспринимались как два имени одного божества. Некоторые учёные понимают под этой фигурой Сварога либо бога плодородия Велеса. Все четыре фигуры верхнего яруса как бы стянуты вместе одной бечёвкой или поясом, что делает композицию завершённой и целостной.

Изображения четырёх секций среднего яруса дублируют изображения верхнего яруса. Фигуры этого яруса идентичны фигурам верхнего яруса и находятся под ними, только имеют меньший размер. Фигуры среднего уже не стянуты вместе поясом, в отличие от фигур верхнего яруса, и изображены с расставленными руками, отчего складывается впечатление, что они держатся за руки либо водят хоровод. Другими словами, мы получаем ту же символику, что и у фигур верхнего яруса, – кольцо, единство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: