Константин Пронин - Тактика допроса в суде. Процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов

- Название:Тактика допроса в суде. Процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юстицинформ»

- Год:2006

- Город:М.:

- ISBN:5-7205-0760-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Пронин - Тактика допроса в суде. Процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов краткое содержание

Пособие предназначено главным образом для студентов вузов юридических специальностей, изучающих данную дисциплину, а также криминалистов и других специалистов.

Тактика допроса в суде. Процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие для вузов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не стоит подходить к изучению личности допрашиваемого формально, ограничиваясь истребованием только характеристик с места работы, учебы, жительства. Такие характеристики, как правило, малосодержательны и зачастую носят характер отписки. В идеале при изучении личности каждого допрашиваемого следователь должен пользоваться следующими источниками и способами получения информации:

1) изучение биографических материалов о личности;

2) получение и сопоставление сведений о лице из различных источников;

3) сбор и сопоставление независимых характеристик;

4) анализ учебной и (или) трудовой деятельности лица (его отношение к учебе и труду, успехи, способности, склонность к данному виду деятельности или ее отсутствие и т. д.);

5) анализ различного рода документов;

6) назначение, при необходимости, судебно-психологических экспертиз и учет их заключений;

7) непосредственное наблюдение за человеком – его реакциями, эмоциями, речью, логикой рассуждений, характером оценок и т. п.;

8) общение с соседями, сослуживцами, знакомыми и друзьями.

Однако на практике постоянный дефицит времени и ограниченные возможности, которыми располагает следователь, заставляют подходить к изучению личности допрашиваемого с учетом реальной обстановки. В связи с этим можно рекомендовать наиболее тщательно подходить к изучению личности подозреваемого (обвиняемого), а когда у следователя возникают сомнения в наличии самого факта совершения преступления – к изучению личности потерпевшего (например, когда потерпевшая своим поведением сама провоцирует совершение изнасилования; кроме того, известны случаи, когда «потерпевшая» добровольно вступает в интимные отношения, а затем, после ссоры, обращается в правоохранительные органы с заявлением о якобы произошедшем изнасиловании). В меньшей степени нуждаются в изучении свидетели, так как эти участники уголовного процесса менее склонны скрывать истину, да и процессуальный закон обязывает их давать правдивые показания и устанавливает уголовную ответственность за уклонение от этой обязанности.

При изучении личности обвиняемого следует обратить внимание на его склонность к насилию, чтобы предупредить возможные попытки к уничтожению предъявляемых доказательств или побегу. В этом случае следователь может пригласить конвоиров или оперативных работников для пресечения возможных попыток обвиняемого нарушить нормальный ход допроса. К сожалению, очень часто следователи самонадеянно рассчитывают на то, что таких попыток не будет, так как подозреваемый (обвиняемый) уже морально подавлен самим задержанием и не способен к активным действиям. Такая самонадеянность может иметь весьма печальные последствия. Приведем пример. По подозрению в совершении убийства был задержан гражданин Л. На очередном допросе в прокуратуре Л. попросил следователя удалить из помещения конвой под предлогом желания сообщить следователю конфиденциальную информацию об обстоятельствах совершения им преступления, о чем он якобы не хочет говорить в присутствии конвоя. Зная о том, что при перевозке Л. в областной центр он уже делал попытку совершить побег, следователь дал указание конвоиру надеть на Л. наручники и находиться в коридоре. Кабинет следователя был расположен на втором этаже и не имел решеток на окнах. После того как конвоир вышел из кабинета, Л. бросился к окну, выбил стекло стулом, на котором он сидел, выпрыгнул из окна на газон и скрылся от преследования. Если бы следователь более тщательно подошел к подготовке допроса и обратил внимание, что Л. после призыва в армию проходил службу в одном из элитных спецподразделений, он бы, наверное, принял повышенные меры предосторожности и не допустил побега.

3. Составление плана допроса. Все действия, подлежащие проведению при подготовке допроса и в ходе его производства, следователь отражает в специальном плане допроса. Такой план способствует правильной организации допроса, а следовательно, и повышению его эффективности. Какой-либо общепринятой формы плана не существует, но практика выработала определенные требования. В самом простом виде план представляет собой перечень вопросов, которые нужно задать допрашиваемому. При этом не должна нарушаться их логическая последовательность.

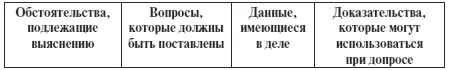

При подготовке к допросу лиц, которые могут уклоняться от правдивых показаний (чаще всего подозреваемых и обвиняемых), целесообразно составить развернутый план. В нем, помимо обстоятельств, подлежащих выяснению (предмет допроса), и вопросов, которые планируется задать допрашиваемому, следует указать имеющуюся в деле информацию об этих обстоятельствах и материалы дела, которые при необходимости могут быть использованы на допросе.

В криминалистической литературе приводится большое количество схем составления плана допроса в той или иной ситуации. Ниже приведена наиболее универсальная схема плана (таблица 1).

Таблица 1. Схема составления плана допроса.

Некоторые следователи, считающие, что составление плана – пустая трата времени, аргументируют это тем, что на допросе одни вопросы могут отпасть, а другие, напротив, возникнуть. Это действительно так: все ситуации, которые могут возникнуть в ходе допроса, предусмотреть невозможно, однако составленный план позволяет быстрее ориентироваться в изменившейся обстановке, так как основная направленность допроса сохранится. При подготовке к допросу следователю рекомендуется мысленно целиком его смоделировать. При этом следует исходить из наиболее вероятной линии поведения допрашиваемого лица, продумать варианты собственных действий в различных возможных ситуациях.

1.3. Место и время проведения допроса

Определяя время допроса, следователь должен соблюдать требования процессуального закона. Согласно статье 187 УПК РФ, допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Однако в отдельных случаях закон допускает возможность проведения допроса в месте нахождения допрашиваемого, если следователь признает это необходимым. Допрос может быть произведен и по месту жительства, работы или в ином месте нахождения допрашиваемого. Это правило применяется, когда:

1) необходимо произвести допрос лица сразу после окончания обыска или иного следственного действия;

2) необходимо срочно допросить лиц, на которых, вероятно, будет ссылаться обвиняемый, или провести иные действия для проверки его показаний;

3) допрашиваемое лицо не может явиться по вызову следователя к месту производства предварительного следствия из-за болезни;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Моисеев - Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Учебное пособие для вузов]](/books/1091920/aleksej-moiseev-pastelnaya-zhivopis-russkaya-reali.webp)

![Георгий Рузавин - Методология научного познания [Учебное пособие для вузов]](/books/1092132/georgij-ruzavin-metodologiya-nauchnogo-poznaniya-uche.webp)