Анатолий Козлов - Единичные и множественные преступления

- Название:Единичные и множественные преступления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94201-615-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Козлов - Единичные и множественные преступления краткое содержание

Работа рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Единичные и множественные преступления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предвидим, что первый вопрос и его решение вызовет наибольшее сопротивление сторонников традиционного подхода к рассмотрению множественности преступлений. И действительно, зачем искать новые подходы, если мы еще не разобрались в старых. Однако опыт последних 200 лет существования множественности преступлений и попыток ее надлежащей классификации показал, что теория уголовного права в этом вопросе зашла в тупик. Разнообразное манипулирование формами проявления множественности преступлений ни к чему не привело в силу нескольких причин. 1) Теория уголовного права не желает признавать формально-логические правила классификации явлений, в том числе – множественности преступлений и искать надлежащие основания классификации. 2) Теория уголовного права показала неумение разграничивать родовые и видовые признаки явлений, отсюда стремление базировать все выделенные классы, подклассы, подподклассы множественности преступлений на основе одного признака – совершения двух или более преступлений. 3) Традиционный подход оказался ненадлежащим из-за игнорирования уголовным правом субъективной составляющей множественности преступлений. Отсюда личность виновного как основной объект исправительно-воспитательного воздействия оказалась невостребованной при классификации множественности преступлений.

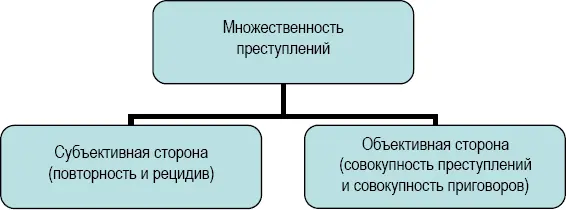

Именно поэтому, представляется, нужно радикально изменить теоретическое, а, возможно, и законодательное отношение к классификации множественности. Сам же предложенный подход к рассмотрению множественности преступлений с ее субъективной и объективной сторон не является уголовно-правовым «табу», не является чем-то экстраординарным в уголовном праве. Даже важнейший институт уголовного права «преступление» рассматривается доктриной и законом с позиций объективной и субъективной его составляющей (объективной и субъективной сторон преступления). И если главная часть множественности преступлений (преступления) подвергается анализу с этих двух сторон, то вполне применимо и рассмотрение множественности их с указанных двух сторон. Мы просто не видим ни теоретических, ни практических препятствий для рассмотрения множественности преступлений с позиций субъективной и объективной ее сторон. Понимая при этом, что речь идет о специфических сторонах, характеризующих не каждое отдельно преступление, а именно множественность преступлений.

Схематически это может быть представлено следующим образом (рис. 1).

Рис. 1

Решение второго вопроса уже автоматически будет следовать за решением первого. О наименовании субъективных составляющих множественности преступлений (повторности и рецидиве) уже говорилось. Наименования объективных составляющих в уголовном праве сложились и устоялись, и в целом они нас устраивают. К таковым мы относим совокупность преступлений (объективная характеристика множественности без судимости) и совокупность приговоров с некоторыми последующими изменениями (объективная характеристика множественности с судимостью). При этом необходимо отметить, что в УК РСФСР 1960 г. существовало два понятия: совокупности преступлений и нескольких приговоров. Однако в теории уголовного права последнее нередко называли совокупностью приговоров [249] Демин В. По совокупности приговоров или преступлений?// Сов. юстиция. 1966. № 6. С. 9 и др.

и позже таковое обозначалось как само собой разумеющееся. [250] Бажанов М. И. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. Харьков, 1977. С. 3, 34; Горелик А. С. Назначение наказания по совокупности. Красноярск, 1975. С. 98; Он же: Наказание по совокупности преступлений и приговоров. Красноярск, 1991 и др.

УК РФ 1996 г. совокупность приговоров закрепил в качестве законодательного положения (ст. 70 УК). Таким образом, на фоне существующих закона и теории уголовного права можно констатировать наличие совокупности как общей конструкции, соединяющей в себе совокупность преступлений и совокупность приговоров; именно такой подход был заложен в указанных работах А. С. Горелика и других авторов. По сути, и сегодня данные элементы множественности преступлений выступают в качестве именно объективных составляющих, поскольку для назначения наказания при их наличии вполне достаточно только совершения нескольких преступлений. На это направлены все правила назначения наказания, предусмотренные ст. 69, 70 УК.

Тем не менее нужно отметить появление в последнее время критического отношения к совокупности приговоров в плане ее наименования. Так, по мнению Т. Г. Черненко, «приговор, как известно, – это решение суда о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания или освобождении его от наказания. Приговором (приговорами) может быть констатирована имевшаяся в деянии лица множественность преступлений. Структурными элементами множественности преступлений могут быть только преступления (а не приговоры)… Термин же «совокупность приговоров» с позиций русского языка не может означать ничего другого, как наличия в отношении лица не одного, а двух и более приговоров – уголовно-процессуальных актов. Таким образом, лингвистическое толкование термина «совокупность приговоров» не позволяет относить «совокупность приговоров» к видам множественности преступлений». [251] Черненко Т. Г. Система института множественности преступлений в действующем уголовном законодательстве// Системность в уголовном праве. М., 2007. С. 478.

Аргументация более чем убедительная, особенно на фоне жесткого разделения материального и процессуального аспектов, где это необходимо. Только с этих позиций оставления без внимания процессуальной стороны вопроса мы принимаем критику Т. Г. Черненко в наш адрес по поводу определения совокупности приговоров как «совершения лицом нового преступления после вступления приговора за предыдущее преступление в законную силу, но до полного отбытия наказания». [252] Козлов А. П. Проблема юридической природы совокупности приговоров//Актуальные проблемы юридической науки. Красноярск, 2005. С. 619.

По мнению нашего оппонента, «до тех пор, пока приговор по новому преступлению не вынесен, не может идти речи о совокупности приговоров. Если же исходить из анализируемого определения совокупности приговоров, то можно усмотреть совокупность приговоров там, где имеет место всего лишь один приговор, что недопустимо». [253] Черненко Т. Г. Указ. соч. С. 478–479.

Прежде всего, нас интересовала только уголовно-правовая сторона вопроса. И в этом плане, совокупность приговоров как нечто, объединяющее рецидив и совершение нового преступления без признаков рецидива [254] Там же. С. 479.

заключается как раз в том, что существует один приговор, совершено новое преступление, которое образует, по мнению законодателя, рецидив и «нерецидив», а последние в свою очередь образуют совокупность приговоров как обобщающую их категорию. Мало того, наказание за новое преступление и наказание по совокупности приговоров назначаются одним приговором, в чем и проявляется сущность ст. 70 УК, и этого не замечать нельзя. Именно поэтому применительно к сущности уголовно-правовых категорий Т. Г. Черненко совершенно не права, констатируя недопустимость совокупности приговоров без второго приговора; она права лишь в том, что наименование «совокупность приговоров» лингвистически не оправданно.

Интервал:

Закладка: