Анатолий Козлов - Единичные и множественные преступления

- Название:Единичные и множественные преступления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94201-615-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Козлов - Единичные и множественные преступления краткое содержание

Работа рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Единичные и множественные преступления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но что предлагает автор вместо этого? «На наш взгляд, в статье 70 УК РФ – «Назначение наказания по совокупности приговоров» – сформулированы особые правила (порядок) назначения наказания при множественности преступлений, соединенной с предшествующим осуждением… Чтобы подчеркнуть, что речь в статье 70 УК РФ идет о назначении наказания при множественности преступлений, было бы целесообразным изменить наименование статьи 70 УК РФ и сформулировать его следующим образом: «Назначение наказания по совокупности приговоров при наличии множественности преступлений, соединенной с предшествующим осуждением». Во-первых, если совокупность приговоров является в чистом виде процессуальной категорией, нет смысла употреблять ее в материальном праве. Во-вторых, если главным для ст. 70 УК является множественность преступлений, то нет смысла говорить в УК о совокупности приговоров. В-третьих, не удалось автору избежать процессуального аспекта и при определении множественности, связанной с предшествующим осуждением, поскольку в материальном праве осуждения как такового не существует, а есть только судимость. В-четвертых, связывать совокупность приговоров с совершенным преступлением весьма спорно; проблематичность возникает уже на фоне выделения идеальной совокупности; тем более она существует при наличии отбытого полностью наказания, которым, по общему правилу, лицо искупило прежний антисоциальный поступок (для этого было назначено именно такое по виду и размеру наказание), соответственно, прежнего преступления уже не существует и признавать это множественностью преступлений – весьма и весьма условно. В-пятых, предлагаемое наименование статьи максимально громоздкое.

Отсюда возможны два варианта решения возникшей проблемы: 1) «закрыть глаза» на процессуальный аспект совокупности приговоров и считать ее уголовно-правовой категорией, разновидностью множественности преступлений, что и делается в новейшей литературе; [255] Меткое В. П., Чернова Т. Г. Совокупность приговоров и применение наказания. Казань, 2003.

2) освободиться от «совокупности приговоров» в уголовном праве и заменить ее другим термином (например, «совокупность судимостей» [256] Совокупность судимостей выделяет Т. Г. Понятовская (см.: Понятовская Т. Г. Проблема множественности в уголовном праве // Современные проблемы уголовного права и уголовного процесса. Т. 1. Красноярск, 2003. С. 144). Мы не согласны лишь с трактовкой данной категории как характеристики совокупности преступлений.

). С позиций жесткого размежевания материального и процессуального аспектов наиболее приемлем второй вариант, в котором отражается сущность нарушения мер безопасности (несоблюдение правил судимости при исполнении наказания и несоблюдение правил судимости после отбытия наказания). Соответственно, вполне приемлемо отражение в уголовном законе данного термина – «совокупности судимостей» как разновидности совокупности, хотя мы понимаем лингвистическую неточность и этого наименования, но не видим иного краткого отражения социального феномена совершения нового преступления лицом, имеющим судимость за предыдущее преступление. Отсюда в уголовном праве будет отражено две разновидности совокупности как объективного содержания множественности преступлений: совокупность преступлений (совокупность без предыдущих судимостей) и совокупность судимостей (совокупность при наличии хотя бы одной судимости и совершении нового преступления).

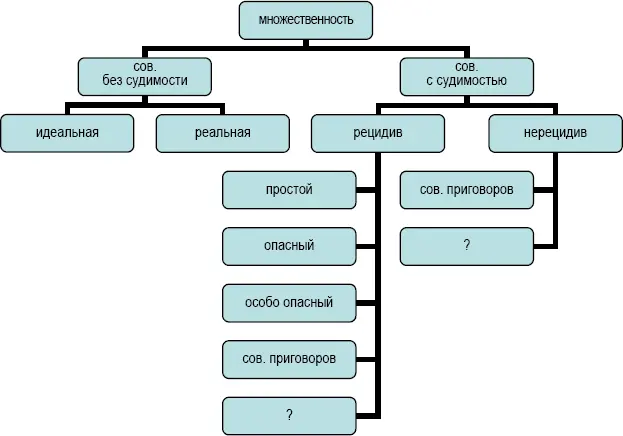

Если существующее положение со множественностью преступлений изложить схематически, то получим следующую не очень удобоваримую картинку (рис. 2).

Рис. 2

Как видим, ситуация с классификацией множественности на сегодняшний день очень плохая. Во-первых, в ней не отражены субъективные характеристики множественности, которые являются в ней главенствующими. Во-вторых, законодатель косвенно выделил категорию нерецидива, в которой нет никакой необходимости. В-третьих, расплывчатая и неясная позиция по поводу совокупности приговоров, ее юридической природы, соотношения с рецидивом и нерецидивом, местом в системе назначения наказания. В-четвертых, исключение из сферы правового регулирования множественности с судимостью при совершении нового преступления после полного отбытия наказания, которая связана и с рецидивом и с нерецидивом. Все это трудно признать надлежащей классификацией множественности преступлений.

В соответствии со сказанным дальнейшее изложение материала и будет осуществлено с позиций, во-первых, разделения множественности без судимости и множественности с судимостью, во-вторых, выделения в каждой из этих структурных элементов субъективного и объективного начала и, в-третьих, ликвидацией иных указанных недостатков существующей классификации.

Глава 3

Множественность преступлений без предыдущей судимости

§ 1. Субъективные элементы множественности преступлений без предыдущей судимости

1.1. Повторность как разновидность проявления субъективных элементов множественности преступлений

1.1.1. Понятие повторности

Повторность в качестве разновидности проявления множественности преступлений всегда была высоко дискуссионной категорией. Вспомним, что о повторении как множественности с судимостью упоминало еще Уложение о наказаниях. После этого на повторность в определенной степени указывал УК РСФСР 1922 г. (в качестве отягчающего обстоятельства признавалось, «совершено ли преступление профессиональным преступником или рецидивистом» – ст. 25 УК), УК 1926 г. в качестве отягчающего обстоятельства предусматривал повторность совершения преступления – п. «г» ст. 47 УК, УК 1960 г. регламентировал в качестве отягчающего обстоятельства совершение нового преступления лицом, которое было взято на поруки (п. 12 ст. 39 УК); однако в Особенной части УК соответствующий квалифицирующий признак был расширен по кругу преступлений и, соответственно, лиц.

О повторности писали многие авторы. И первая проблема, в которой надлежит разобраться, – это объем повторности, т. е. круг элементов, который включают в повторность. Некоторые авторы предлагали ввести в уголовный закон понятие «повторение», объем которого должны составлять повторность и рецидив, с вполне понятным представлением о повторности, [257] Фролов Е. А., Галиакбаров Р. Р. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. Свердловск, 1967. С. 9.

что делало проблематичной дальнейшую классификацию множественности. Имелись и другие мнения. Например, Н. Ф. Кузнецова считает, что «единый ущерб при одной форме вины, причиненный два и более раза, образует повторность, неоднократность или систематичность», [258] Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий. М., 1958. С. 79.

т. е. за пределы повторности выведены неоднократность и систематичность; в результате возникла ситуация отсутствия какого-либо объединяющего эти три вида множественности понятия; сама множественность не может выступать в качестве такового, поскольку из приведенной классификации явно выпадает множественность с судимостью. Ю. Юшков считает, что понятие повторности создают и множественность без судимости, и множественность с судимостью, т. е. рецидив, но связанных с тождественными или однородными преступлениями; [259] Юшков Ю. Повторность как квалифицирующий признак преступления // Соц. законность. 1977. № 2. С. 38; см. также. Ниедре А. М. Понятие рецидива преступлений и уголовная ответственность рецидивистов: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Рига, 1971. С. 6.

такое понимание создает необходимость дополнительного выделения еще двух видов множественности преступлений: совокупности преступлений и совокупности приговоров, связанных с разнородными преступлениями, что будет не совсем точным хотя бы применительно к последним. На такой же позиции стоят и некоторые иные авторы, но дополнительно включающие в повторность еще и некоторые случаи совокупности преступлений. [260] Святохин П., Жгутов В. К понятиям о повторности и неоднократности преступлений//Сов. юстиция. 1971. № 21. С. 19.

Многие из указанных позиции были подвергнуты критике со стороны В. П. Малкова, «так как их принятие потребовало бы пересмотра и ломки ряда сложившихся и оправдавших себя на практике юридических понятий и институтов уголовного права». [261] Малков В. П. Совокупность преступлений. С. 25.

Однако аргументация автора едва ли приемлема. Во-первых, для автора должно быть понятно, что в теории уголовного права существует острейшая дискуссия по вопросам понимания множественности и повторности, в частности. И если существующий порядок вещей не способен этого избежать, следовательно, его необходимо менять и, возможно, радикально. Во-вторых, едва ли неточные, не достаточно разработанные и сплошь дискуссионные положения закона могут служить надлежащей базой для практики, создавать оправдавшую себя практику.

Интервал:

Закладка: