Владимир Бурлаков - Индивидуализация уголовного наказания. Закон, теория, судебная практика

- Название:Индивидуализация уголовного наказания. Закон, теория, судебная практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94201-630-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бурлаков - Индивидуализация уголовного наказания. Закон, теория, судебная практика краткое содержание

Книга предназначена для студентов юридических вузов, а также может быть полезна практическим работникам суда, прокуратуры и адвокатуры.

Индивидуализация уголовного наказания. Закон, теория, судебная практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

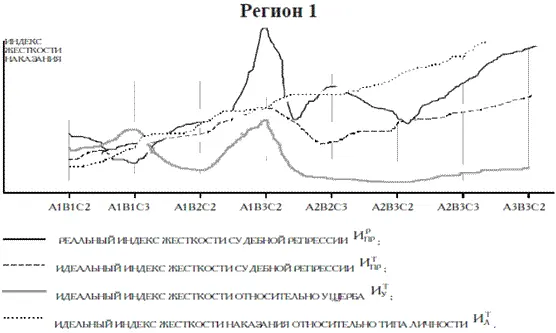

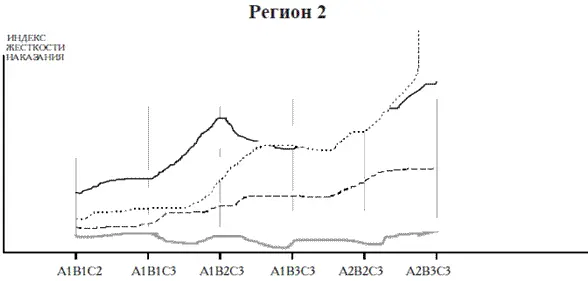

В задачи исследования входило определение ведущего критерия назначения наказания. Гипотеза опиралась на классическое положение, что таковым является общественная опасность преступного деяния. Чтобы подтвердить эту гипотезу, нужно установить прямую зависимость между реальным индексом жесткости судебной репрессии и степенью общественной опасности совершенных преступлений. То есть жесткость наказания должна увеличиваться или снижаться, в зависимости от увеличения или уменьшения тяжести совершенного деяния. Полученные данные показали, что, во-первых, по мере ухудшения типологической характеристики осужденных обязательно увеличивался индекс жесткости судебной репрессии, причем это увеличение наблюдалось даже в тех случаях, когда одновременно уменьшалась степень общественной опасности деяния, и, во-вторых, увеличение степени общественной опасности содеянного не обязательно вело к увеличению индекса жесткости судебной репрессии.

Для иллюстрации обнаруженных закономерностей судебной практики можно рассмотреть два графика, отражающих изменение строгости наказания (индекса жесткости) в зависимости от общественной опасности совершенного деяния и характеристики личности виновного.

График 1

График 2

На графиках 1, 2 видно, что идеальный индекс жесткости наказания относительно общественной опасности деяния (и т У) значительно меньше, чем реальный индекс жесткости судебной репрессии (и р П р) В то же время идеальный индекс жесткости наказания относительно типа личности преступника (и т Л) примерно соответствует реальному индексу жесткости судебной репрессии (и р П р). Это значит, что уровень судебной репрессии чаще ориентировался на оценку личности преступника и реже – на оценку общественной опасности содеянного.

Казалось бы, такая закономерность означает, что суды серьезное внимание уделяли оценке личности при назначении наказания. Чтобы проверить обоснованность такого вывода, были осуществлены дополнительные аналитические действия, а именно: сопоставлены оценка степени общественной опасности преступлений и оценка общественной опасности личности осужденных. Анализ данных показал, что среди осужденных только в 34,3 % случаев выявлены типы, общественная опасность личности которых выше, чем общественная опасность совершенных ими преступных деяний. Отсюда следует, что в большинстве случаев реальный индекс жесткости судебной репрессии не вполне соответствовал личностным особенностям осужденных и размеру ущерба, причиняемого их преступными действиями.

Каковы же причины отмеченной неадекватности судебной практики? очевидно, что они сокрыты в подходе, который сложился в отношении учета обстоятельств, характеризующих личность преступника. Этот подход мог проявиться как в завышении влияния отдельных сторон личности, так и в игнорировании некоторых обстоятельств, имеющих существенное значение при назначении наказания.

Изучение материалов уголовных дел показало, что в процессе предварительного следствия и в судебном заседании всегда выяснялись установочные сведения о личности, такие, например, как: пол, возраст, социальное положение, место работы и должность, образование, семейное положение, наличие судимости. Что же касается сведений, характеризующих мотивы и цели преступления, морально-нравственный облик, отношение к общественно полезному труду, общественной деятельности, то они устанавливались значительно реже. Например, почти не встречались приговоры, в которых отмечались особенности преступной мотивации, хотя мотивы корыстных преступлений имеют существенные внутривидовые различия, которые должны были и могли сыграть важную роль при назначении наказания. Установлено, что 33,6 % хищений были совершены по паразитическим мотивам, 34,5 % – по мотиву удовлетворения обычных материальных потребностей, 24,9 % – из желания приобрести спиртные напитки. Также установлено, что в 41,5 % изученных дел нет данных об отношении подсудимого к семейным обязанностям, в 36,7 % дел нет письменных характеристик, в том числе с места работы – в 17,8 % дел, с места жительства – в 18,9 % дел. Общественная активность также является характеристикой личности. Однако в приговорах не встречались ссылки на это обстоятельство. Наличие у подсудимого несовершеннолетних детей было установлено в 23,6 % проанализированных дел. Однако суд учел это обстоятельство только в 3,8 % приговоров.

Какие характеристики личности осужденного чаще упоминались в приговорах при мотивировке назначения наказания? чаще всего к ним относились: «совершение преступления лицом, ранее не судимым», «чистосердечное раскаяние и признание вины» или, наоборот, «ранее судим, но не исправился» встречалось в 40 % приговоров. Несколько реже, от 20 до 30 %, учитывались такие характеристики, как «уклонение от общественно полезного труда и ведение паразитического образа жизни», «совершение преступления в состоянии опьянения». Таким образом, было установлено, что суды чаще ссылались на обстоятельства, характеризующие общественную опасность личности виновного, и реже – на обстоятельства, характеризующие ее положительную направленность.

Даже когда в приговоре указано, что суд при назначении наказания учел какое-либо конкретное обстоятельство (или несколько обстоятельств), остается вопрос, какое именно влияние оказало оно (они) на выбор наказания. В ходе исследования была предпринята попытка установить, сказывается ли реально наличие в материалах дела данных о личности преступника на избрании меры наказания. С этой целью был проведен корреляционный анализ связи между наказанием, его видом и размером, с одной стороны, и различными обстоятельствами, характеризующими личность преступника, – с другой. При этом были рассчитаны коэффициент парной корреляции R и коэффициент связи X.

Было установлено, что между некоторыми обстоятельствами, характеризующими личность осужденных, и мерой наказания вообще не прослеживается статистически значимая связь. Это относится к прошлым заслугам перед обществом, мотиву преступления, семейному положению, состоянию опьянения в момент совершения преступления. В то же время достоверно установлено влияние таких показателей, как сведения о количестве судимостей, наличие в прошлом административных или общественных взысканий, отношение к семейным обязанностям. Из этого следует, что некоторые весьма важные сведения о личности не оказывали сколько-нибудь существенного влияния на выбор наказания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: