Анатолий Козлов - Понятие преступления

- Название:Понятие преступления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-94201-263-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Козлов - Понятие преступления краткое содержание

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Понятие преступления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

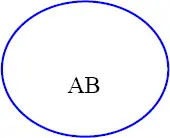

1) соотношения равнозначности, когда понятия полностью совпадают друг с другом основными своими признаками (типичными, существенными) (рис. 1);

Рис. 1

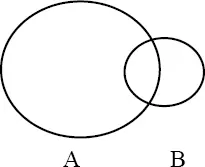

2) соотношения пересечения, когда понятия совпадают между собой частью признаков, другая часть признаков в каждом понятии самостоятельна (рис. 2);

Рис. 2

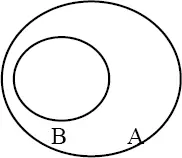

3) соотношения подчинения, когда понятия соотносятся как целое и часть, при этом все существенные признаки одного понятия являются лишь частью признаков другого (рис. 3).

Рис. 3

Существенность свойств, признаков явления может носить различный характер в зависимости от целей и задач исследования и его приемов. Например, при анализе существенными будут признаваться те свойства, которые помогают обособить класс от класса, являются специфичными для каждого класса отдельно, а при синтезе существенными должны быть признаны только те, которые объединяют различные предметы в один класс. При этом существенные для анализа, естественно, будут несущественными для синтеза, и наоборот.

В этом плане совершенно обоснованно подвергается критике мнение А. Д. Горбуза о том, что только тождество проявляется в существенных признаках, а различие – в признаках второстепенных. [26] Наумов А. В., Новиченко А. С . Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. С. 17.

Понятия в их системе могут выступать на различных уровнях. Так, В. Кнапп, А. Герлох предлагают выделять классы первого, второго и более высокого порядка. [27] Кнапп В., Герлох А . Логика в правовом сознании. М., 1987. С. 148–149.

По существу, это чисто логические разновидности понятия. В правовой литературе, например, предлагается выделять понятия «институты права» также на различных уровнях: генеральные институты, институты, субинституты и подсубинституты – на основании степени их общности. [28] Малков В. К . Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. Казань, 1982. С. 140.

Л. Н. Кривоченко предлагает выделять уголовно-правововые категории применительно к классификации преступлений. [29] Кривоченко Л. Н . Классификация преступлений, Харьков, 1983. С. 55.

Более точной представляется последняя позиция, поскольку категории – «наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания», [30] Советский энциклопедический словарь. С. 564; Философский энциклопедический словарь. С. 251.

по крайней мере, это более соответствует выделенным В. П. Малковым генеральным институтам: вне всякого сомнения, понятия «уголовный закон», «преступление», «наказание» – это предельно общие, фундаментальные понятия уголовного права, т. е. категории права. В то же время в уголовном праве, да и в праве вообще, традиционно сложилось понятие « институт права », хотя вот этой всеобщности, фундаментальности в нем не выделено. [31] Советский энциклопедический словарь. С. 499.

Представляется, что все указанные понятия имеют место и в уголовном праве: на различных уровнях общности располагаются категории, институты, виды уголовно-правовых понятий. Особенно важно это терминологическое и сущностное размежевание при выделении уголовно-правовых понятий Общей и Особенной частей уголовного права. Например, категории преступлений выделяются в Общей части (особо тяжкие, тяжкие и т. д.) и конкретизируются в Особенной части (кража, хулиганство и т. д.). Для того чтобы в подобных случаях не было терминологического смешения, лучше в конкретных ситуациях относительно понятий Общей части применять термин «институт», а Особенной части – «вид», что, впрочем, не исключает применения термина «вид» и относительно некоторых понятий Общей части уголовного права, когда подобное не входит в противоречие с понятиями Особенной части, и наоборот. В тех условиях, когда в исследовании не будет хватать трехуровневого деления понятий, нельзя исключить и применения терминов «подинститут», «подвид».

Любое понятие, кроме абсолютно очевидных, требует своего определения, что представляет собой логическую операцию, раскрывающую содержание понятия [32] Логика. С. 40.

и заключающуюся «в придании точного смысла языковому выражению, которая позволяет, когда это требуется, выделить или уточнить значение этого выражения». [33] Ивлев Ю. В . Указ. соч. С. 166.

Несмотря на кажущееся различие, в данных определениях речь идет об одном и том же: определение – это обобщенное толкование понятия. При этом определение решает задачу «выделить систему признаков, общую и отличительную для предметов, обозначаемых термином». [34] Там же.

Разумеется, здесь речь идет о системе существенных признаков: общих, необходимых для синтеза, и специфических, необходимых для анализа.

Логика выделяет виды определения, из которых для нас пока более значимы номинальные и реальные определения. «Номинальные – это соглашения относительно смысла вновь вводимого языкового выражения… Реальные определения, когда придается точный смысл выражениям, значения которых с большей или меньшей степенью определенности уже известны». [35] Ивлев Ю. В. Указ. соч. С. 169.

Из сказанного следует, что номинальные определения достигаются только путем соглашения теоретиков, они не могут быть истинными или ложными, тогда как реальные могут быть истинными или ложными. [36] Там же.

В формальной логике сформулированы правила определения и названы ошибки, которые имеют место при их нарушении.

1. Определение должно быть соразмерным, т. е. объемы определяющего и определяемого выражений должны совпадать. Это правило предельно очевидно: количество и значение признаков в их совокупности, входящих в определение, должны полностью соответствовать объему и значению понятия. Возможные нарушения данного правила: а) слишком широкое определение, когда определяющее по объему выходит за границы определяемого. В таком случае в определении будут указаны признаки, излишние для понятия; б) слишком узкое определение, когда определяющее понятие по объему меньше определяемого, не достигает его границ. При этом определение не будет полностью характеризовать понятие; в) перекрещивающееся определение, когда определяющее и определяемое понятия пересекаются; г) определение «как попало», когда полностью не совпадают определяемое и определяющее понятия. Из всех указанных нарушений правил определения в теории уголовного права практически не встречаются нарушения последнего и чрезвычайно редки нарушения предпоследних видов. Более распространены, на наш взгляд, первые два.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Бергер - Состав преступления [сборник]](/books/601293/anatolij-berger-sostav-prestupleniya-sbornik.webp)