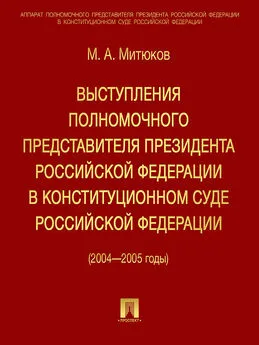

Михаил Митюков - Конституционное совещание 1993 года: рождение Конституции России: статьи, выступления, интервью, документы, дневниковые и блокнотные записи (1993–2012

- Название:Конституционное совещание 1993 года: рождение Конституции России: статьи, выступления, интервью, документы, дневниковые и блокнотные записи (1993–2012

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2014

- ISBN:9785392150175

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Митюков - Конституционное совещание 1993 года: рождение Конституции России: статьи, выступления, интервью, документы, дневниковые и блокнотные записи (1993–2012 краткое содержание

Конституционное совещание 1993 года: рождение Конституции России: статьи, выступления, интервью, документы, дневниковые и блокнотные записи (1993–2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Аналогичные «смятения» и юридические «качели» свойственны рассуждениям П. И. Новгородцева («Кризис современно го правосознания»), Н. М. Тоцкого («Кризис науки государственного права»), работам Острогорского и Ратенау («Новое государство») 39. Поэтому, на наш взгляд, для того времени одной из актуальных теоретических и практических проблем была оценка и обеспечение соответствия предпосылок конституционного строя (разделение властей, парламентаризм, народный суверенитет) принципам социальной солидарности и справедливости даже в тех случаях, если их не трактовали в сугубо «социалистическом» аспекте. Все это нашло отражение в некоторых конституциях того времени (Веймарской Германии 1919 г., Чехословакии 1920 г.). Интересно, что уже эти конституции (например, ст. 151 и раздел 5 Германской конституции) формально провозглашали принцип права на достойное существование, о котором у нас в начале прошлого века писали Покровский и Новгородцев. Этим, как справедливо заметил А. Ладыженский, существенно дополнялась Французская декларация 1789 г. Но и на собственность комментируемая конституция смотрит не только как на право, но и как на обязанность. Собственность, выражаясь языком Дюги, является социальной функцией. «Собственность обязывает, а потому пользование ею должно быть в то же время служением общему благу», – гласит Веймарская конституция. Она же предусматривала при определенных условиях обобществление собственности за справедливое вознаграждение и предполагала при определенных условиях обеспечить сотрудничество всех производительных сил населения. Таким образом, создавались основы для социализации государства.

Впоследствии в западной политологии сформировалась концепция выделения трех основных типов социального государства: либерального, консервативного, социал-демократического с соответствующими теоретическими обоснованиями 40.

Российский опыт как того времени, так и других периодов, в том числе и мрачных, тоже изобилует примерами поиска социальной поддержки государства. В этом плане, как пишет группа авторов во главе с B. C. Нерсесянцем, «в поисках социальной справедливости государство декларировало в позитивном законе социальные права, желая иметь респектабельный ореол заботы о правах граждан. Достаточно вспомнить весьма обширный раздел о правах в Основных законах от 26 апреля 1906 г., в Конституциях СССР 1936 и 1977 годов, да и в Конституции Российской Федерации 1993 года. Но опыт показывает, что многие попытки придания государству статуса «социального» оказывались декларативными либо демагогическими» 41. В связи с этим не оправдали себя и достаточно широкие идеологические исследования социальной политики, осуществляемые в 70—80-х гг. в партийной литературе 42. Поэтому в исторической перспективе мы лишь у истоков «наполнения» термина «социальное государство» достойным реальным политико-экономическим содержанием, в то время как во многих западных странах уже рассуждают о глобализации социального государства 43.

2. Идея социального государства в прямой либо косвенной формах была выражена практически во всех проектах Конституции Российской Федерации 1993 года. Различия же в этой идее состояли в ее конкретном содержании и в терминологической технике изложения. Например, в проекте, подготовленном Конституционной комиссией Съезда народных депутатов, ст. 9 под названием «Социальное государство» определяла социальные задачи Российской Федерации, общие вопросы охраны труда и здоровья людей, социальной поддержки и защиты, пенсионного обеспечения, демографической политики, экологической безопасности и рационального природопользования 44. В проекте, подготовленном по решению Политсовета РДДР, социальный аспект был выражен менее внятно (ст. 13 и 14), хотя по своему содержанию мало чем уступал предыдущему проекту 45. При отсутствии термина «социальное государство» проект группы на родных депутатов Российской Федерации левой ориентации практически сохранял гл. 3 «Социальная политика» прежнего патерналистского содержания.

Естественно, что поиск решения проблемы социального государства развернулся вокруг опубликованного 30 апреля 1993 г. в газете «Известия» проекта Конституции (Основного закона) Российской Федерации, именуемого сейчас условно «президентским проектом». Слабостью этого проекта явилось отсутствие в нем понятия «социальное государство», хотя многие вопросы самой социальной политики страны в проекте предусматривались. Все это вызвало определенную полемику на Конституционном совещании по проблеме социального государства. По состоянию на 3 июня 1993 г. появились предложения о дополнении ст. 1 проекта Конституции после слова «демократическое» термином «социальное» государство. Авторами предложения были профессора С. В. Поленина, Б. А. Страшун, а также администрации Пермской, Астраханской областей, Тверской Областной совет 46. Оно было также поддержано на заседании групп представителей региональных органов государственной власти по доработке проекта Конституции Российской Федерации. В частности, на заседании 7 июня 1993 г. профессор В. В. Невинский в связи с обсуждением основ конституционного строя предложил сформулировать ст. 1 проекта Конституции Российской Федерации в редакции: «Российская Федерация, Россия есть суверенное, демократическое, правовое, светское и социальное государство, высшими ценностями которого признаются достоинство и неотъемлемые права и свободы человека». Причем ученый предложил каждый из названных принципов наполнить конкретным содержанием, ссылаясь на «европейское государственное конституционное право» и соглашаясь с формулировкой, выработанной в проекте Конституционной комиссии 47.

Вокруг предложения В. В. Невинского на этом заседании разгорелся спор. Один из экспертов, фамилия которого, к сожалению, не оказалась зафиксированной в стенограмме, возразил против дополнения ст. 1 проекта словом «социальное», мотивируя тем, что оно «вытекает по сути… из всех остальных статей». С ним согласился С. Н. Кожевников. Но ряд участников Конституционного совещания (Л. A. Коршунов и др.) не разделили такую позицию, проводя различие между понятиями «правовое» государство и «социальное» государство, требовали упоминания в Конституции «о социально-правовой государственности», поскольку «социальное» означает, что государство социально-ориентированное, имеет своей целью осуществлять цели социальной справедливости, ведет социальные программы, помогает бедным, осуществляет широкую социальную политику по мере возможности. Вот какой смысл заложен в понятие «социальное правовое государство», заявлял один из оппонентов. В результате разногласий проблема потребовала дополнительной экспертной проработки 48.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Иванов - Внешняя политика России в эпоху глобализации [Статьи и выступления]](/books/1090951/igor-ivanov-vneshnyaya-politika-rossii-v-epohu-globa.webp)