Олег Леонтьев - Правовое обеспечение медицинской деятельности

- Название:Правовое обеспечение медицинской деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00570-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Леонтьев - Правовое обеспечение медицинской деятельности краткое содержание

Книга предназначена для студентов средних медицинских учебных заведений.

Правовое обеспечение медицинской деятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Социологическая теория права (представители – Л. Дюги, С. Муромцев, Е. Эрлих) в основу понятия права ставит общественное отношение, защищенное государством. На судебные или административные органы возлагается задача определить суть спора и разрешить его в данной ситуации. Положительным в этой теории является рассмотрение общества и права как целостных и взаимосвязанных явлений, исследованию подлежат нормы права, установленные государством, и совокупность в обществе правовых отношений и права как средства социального контроля и достижения социального равновесия. Отрицательным является недооценка в праве нравственно-гуманистических начал.

Субъектом правопонимания является гражданин, юрист-профессионал, ученый, то есть конкретный человек вне зависимости от его юридических знаний.

Объектом правопонимания является право конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные правовые нормы.

Содержание правопонимания составляют знания субъекта о его правах и обязанностях, оценка и отношение к ним.

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких значениях.

Так правом называют право человека на жизнь, право народов на самоопределение и т. п. – то, что обусловлено природой человека и общества и считается естественными правами.

Право в объективном смысле – система юридических норм.

Под термином «право» понимают официально признанные возможности, которыми располагает физическое (право на труд, имущество и т. д.) или юридическое лицо (право на имущество, на деятельность в определенной сфере и т. п.).

Право можно использовать для обозначения системы всех правовых явлений (например, правовые системы: англосаксонское право, романо-германское право и т. д.).

Исходя из современных воззрений, его можно определить следующим образом: право – это обусловленная природой человека и общества, выражающая свободу личности система регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, формальная определенность в официальных источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения.

Основные признаки права заключаются в том, что оно:

– представляет собой систему норм или правил, установленных или санкционированных государством (обладает нормативностью);

– выражает идею справедливости и свободу действий (носит интеллектуально-волевой характер);

– образует собой систему взаимосвязанных норм, основанных на общих принципах и подходах (обладает системностью);

– закрепляет наиболее значимые интересы и потребности граждан;

– действует на всей территории страны; правовые нормы обязательны для всех категорий граждан, которых они касаются;

– определяет оптимальную меру свободы для каждого гражданина, обеспечивая такое положение, когда проявление его личностной свободы не ущемляет права и интересы других граждан;

– выступает как допустимая мера насилия над личностью в интересах личности и в интересах других граждан, то есть обеспечивает возможность государственного принуждения;

– является обязательным для исполнения всеми категориями граждан.

Принципы права – это руководящие идеи, характеризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе. Конституция РФ выделяет такие принципы, как права: демократизм, федерализм, уважение прав и свобод человека, непосредственное действие общепризнанных принципов и норм международного права, правосудие, верховенство Конституции и законов, равноправие, равенство всех форм собственности.

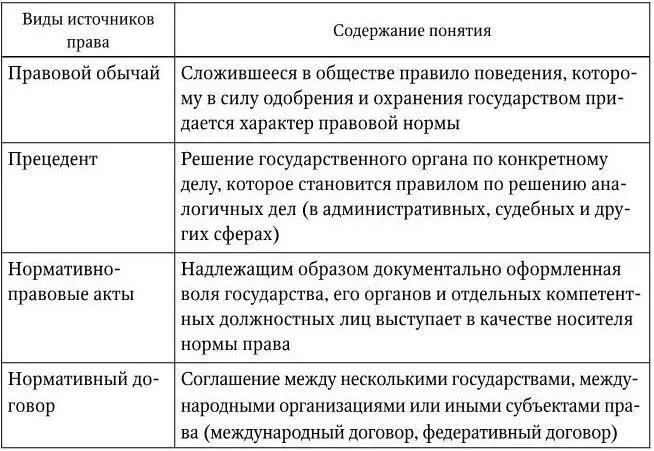

Виды источников права приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Источники права

В России нормативно-правовые акты являются основными источниками права. Различают следующие виды нормативно-правовых актов.

Конституция –это принятый в особом порядке законодательный акт высшей юридической силы, закрепляющий наиболее значимые особенности политики государства, правового и экономического устройства конкретного государства. Содержит базовые ориентиры для правотворческих органов всех уровней. Дополнения и изменения к Конституции вносятся также в особом порядке.

Законы –это правовые акты, регулирующие наиболее значимые для государственной и общественной области отношения; принимаются законотворческими органами всех уровней.

Законы должны обладать следующими признаками:

– законы принимаются исключительно компетентными органами законодательной власти;

– законы регулируют важные, устойчивые общественные отношения;

– законы содержат юридические предписания, которые представляют собой отправные начала всей правовой системы;

– закон обладает высшей юридической силой в обществе;

– закон может быть дополнен, отменен, изменен только другим законом.

Выделяют законы:

конституционные – законы, принятые парламентом государства в особом порядке, которые определяют основные вопросы жизни государства, выражают общую государственную форму, обладают высшей юридической силой. Перечень конституционных законов определяет Конституция РФ – это законы о порядке деятельности правительственных органов, о судебной системе, о порядке деятельности Конституционного суда и т. д.;

федеральные ( субъектов федерации ) – законы, принятые на основе Конституции и для исполнения Конституции, которые составляют текущее законодательство субъекта федерации, регулирующее различные стороны его политической, экономической, культурной жизни.

Законодательный процесс –это порядок внесения законопроектов, их рассмотрения, принятия, подписания и опубликования законов.

Начало законодательного процесса восходит к праву законодательной инициативы и кругу ее субъектов. Право законодательной инициативы – это юридически предусмотренная возможность соответствующих государственных органов и депутатов вносить в Государственную Думу проекты законов. Согласно Конституции Российской Федерации, право законодательной инициативы принадлежит Президенту, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, а также Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему Арбитражному Суду по вопросам их ведения. Принятие закона Государственной Думой осуществляется в трех чтениях. В первом чтении обсуждаются основные положения законопроекта, заслушивается доклад инициатора проекта и проводятся прения. После них Государственная Дума принимает решение по законопроекту с учетом высказанных замечаний и предложений. При принципиальном одобрении законопроекта он считается принятым в первом чтении, что означает продолжение работы над ним и передачу его на обсуждение комитета, ответственного за подготовку данного законопроекта. Второе чтение состоит в детальном постатейном обсуждении законопроекта и внесенных депутатами поправок, изменений и дополнений. Третье, завершающее, чтение состоит в голосовании за или против законопроекта в целом; на этой стадии не разрешается вносить никаких поправок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: