Илья Шатуновский - Проблемы русского вида

- Название:Проблемы русского вида

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0357-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Шатуновский - Проблемы русского вида краткое содержание

Проблемы русского вида - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4. Различные определения значения СВ.Не все, однако, так грустно. Если, с одной стороны, все определения СВ отчасти неадекватны, то, с другой стороны, все они в каком-то аспекте, в каком-то приближении и правильны. В разное время давались различные определения инвариантного семантического признака СВ (и, соответственно, в «отрицательной» форме – инварианта НСВ) – «законченность», «результативность», «точечность», «целостность» действия, «достижение действием предела», «наличие компонента ‘начало’» и т. д. Перечисленные определения указывают на одно и то же – инвариантное значение СВ – но с разных сторон. Они отличаются не денотативно, а сигнификативно (ведь, как известно, можно разными способами указать на один и тот же денотат). Недостаток этих определений в том, что они имеют недостаточно общий характер – «отражают» каждое какую-то одну сторону, один аспект инварианта СВ, более или менее существенный (и поэтому не могут быть в естественной форме приложены ко всем глаголам СВ), а также в том, что они недостаточно эксплицитны и удовлетворяют (если удовлетворяют) интуиции не столько за счет того, что говорится, сколько за счет того, что этим сказанным подразумевается. Разумеется, в значение каждого глагола входит компонент «законченность» действия, ситуации (поэтому термины совершенный и несовершенный полностью оправданны с точки зрения их мотивированности). Но что именно «завершено», закончено? «Закончилась» исходная ситуация, может быть завершена, если она есть, «медиальная» С, но конечная С является такой же «незавершенной», как и С, обозначаемая НСВ (Он приехал – конечная С ʽОн здесьʼ не закончена и длится). В определении С В как обозначающего действие, достигшее результата, также «скрыта» информация о сменяющих друг друга С: на первом этапе есть действие, но нет результата, на втором – есть результат. (Но, разумеется, это определение относится только к части глаголов СВ – к глаголам «результативного» способа действия.) Столь же верно и то, что в значение каждого глагола СВ входит компонент ʽначатьʼ [Wierzbicka 1967: 2245; Гловинская 1982] (последнее определение стало особенно популярно в последнее время в отечественной русистике в формулировке ʽвозникновение нового состоянияʼ). СВ обозначает «соединение», смену, «стык» ситуаций, и слова начало и конец обозначают с разных сторон этот «стык». При этом иногда (это зависит от типа глагола) удобнее говорить в терминах начала, а иногда в терминах конца, а иногда, и очень часто, особенно в случае сложных событий, – в терминах целостного действия – начало, середина и конец вместе [Шелякин 2008: 62]: Он побывал в Англии; Он поспал немного; Иван моргнул / подскочил на стуле; Иван поцеловал Машу и т. д. – говорить здесь о начале или конце чего-то не очень естественно. Иван ударил Петра – какая здесь новая ситуация? Иван «ударен»?

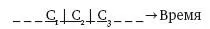

Наиболее общим и поэтому наиболее адекватным (хотя и наиболее туманным – впрочем, этим оно также и хорошо) является определение СВ как содержащего указание на ограничение действия пределом (и НСВ – как не содержащего такого указания) [Виноградов 1947: 497–498]. Это определение, в силу своей обобщенности, поднимается над различием «начала» и «конца». Это определение также соответствует приведенному выше описанию инварианта СВ и НД значения НСВ. Как границей, «пределом» реки является берег, так границей одного состояния может быть только другое состояние, предшествующее ему (и образующее тем самым его начальную границу) или следующее за ним (и задающее тем самым его конечный «предел»):

Если нет смены состояний, ситуаций, то нет и границы, нет и предела. Поэтому в каком-то смысле сказать, что НСВ обозначает «одно и то же» положение вещей, и сказать, что НСВ не содержит указания на ограничение действия пределом (аналогично – в отношении СВ) – значит, в сущности, сказать одно и то же. НСВ не может указывать на предел, границу С, поскольку в этом случае он сообщал бы и о другой, предшествующей или последующей С, а это противоречит его инварианту (обозначение «одного и того же») и является прерогативой СВ

5. Вид как интерпретирующая категория.Как было отмечено выше, вид – категория объективно-субъективная. Иными словами, употребление того или иного вида зависит не только от свойств объективной действительности, но и от ее интерпретации говорящим субъектом. Во многих случаях выбор вида предопределен объективными свойствами описываемого «пространственно-временного фрагмента». Так, фрагмент 'Х жив – Х мертв' вряд ли может быть интерпретирован иначе, чем смена ситуаций, и, соответственно, может быть описан только глаголом СВ: Хумер. В других случаях, однако, один и тот же фрагмент может быть интерпретирован по-разному. Действительность постоянно изменяется и всякое «то же» о каком-либо состоянии, длящемся во времени, всегда продукт большей или меньшей абстракции, отвлечения от изменений. Соответственно, при одном взгляде, при одной интерпретации мы имеем дело с «одним и тем же» положением вещей, при другом – с разными последовательными состояниями. В этих случаях может быть употреблен и СВ, и НСВ, но с разной интерпретацией, с разным представлением ситуации. Так, предложения Он продолжил дело отца и Он продолжает дело отца могут описывать в точности один и тот же денотативный фрагмент. Употребляющий СВ рассматривает данный фрагмент как состоящий из двух последовательных (и, стало быть, разных) С: 'Его отец делал это дело – Он делает это дело'. НСВ отражает понимание этого фрагмента как «одного и того же» на всем его протяжении: 'Дело делалось и делается'. Заметим, что продолжил выше не предполагает никакого перерыва в деятельности. Однако такой перерыв обязательно предполагается в Он продолжил играть на рояле. Дело в том, что в первом случае ситуации и без перерыва легко могут быть осмыслены как разные вследствие различия актантов. Во втором случае актант один и тот же, поэтому если не было перерыва, то нет смены разных ситуаций, и СВ употреблен быть не может.

Яркий пример различий в интерпретации – глаголы движения. Х идет понимается как одно и то же длящееся «положение вещей» только в результате того, что мы отвлекаемся от того факта, что в каждый последующий момент положение Х-а другое. Но если мы сфокусируем внимание на этом, на том, что это «история», цепочка последовательных разных С, то получим различные глаголы СВ (в зависимости от того, какие пространственные ориентиры выбираются, и их места в «истории» движения): Х прошел 5 м / 3 км и т. д. = 'Х находится в некотором (конкретно не определенном) пункте Y→Х идет → Х находится в некотором (конкретно не определенном) пункте Z, расстояние от Y до Z = 5 м / 3 км'; Х подошел к дереву = 'Х не находился около дерева → Х шел → Х находится около дерева'; Х прошел мимо дерева – более сложная «история», которая, однако, легко может быть описана аналогичным образом; и т. д. [ср. Кошелев 1988: 46].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Илья Шатуновский - Очень хотелось жить [Повесть]](/books/1082250/ilya-shatunovskij-ochen-hotelos-zhit-povest.webp)