Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Она «переносит принцип сознательного использования имеющихся в распоряжении материалов, противостоящий представлению о бессознательно-органичной обработке их, из сферы науки на искусство» [Адорно 2001: 58]. В свою очередь этот процесс отражается на чисто языковом уровне. Зачастую художественная речь не только приобретает черты научности, но и претендует на строго научный статус (случай В. Брюсова, В. Хлебникова, А. Белого, С. Кржижановского). Со своей стороны научный, или научно-философский, дискурс оборачивается художественным или околохудожественным, неся в себе поэтические элементы (тот же А. Белый, Г. Шпет, М. Гершензон). Другими словами, помимо культурологического аспекта взаимовлияний науки и искусства, заставляет говорить о себе и дискурсивный, чисто языковой синтез, получающий выражение в конкретных текстах. Ярким примером здесь могут служить трактат В. Хлебникова «Доски судьбы» и произведение А. Белого «Жезл Аарона» (ср. также «Глоссолалию» Белого с «Зангези» Хлебникова, разбираемыми нами ниже, в соответствующих главах).

Не совсем корректным в этом смысле нам кажется следующее мнение Г. А. Белой: «<���…> авангардистское миропонимание начало складываться в эпоху сциентизма и потому рассматривало все явления в мире, в том числе человека и искусство, как нечто аналогичное науке и могущее быть выверенным научным и рационалистическими методами» [Белая 2003: 370]. Дело в том, что время, когда начинал складываться авангард, как раз уже не было эпохой сциентизма (последний был характерен для предшествующей, позитивистской эры – конец XIX в.), а, следовательно, попытки рассматривать все явления как «нечто аналогичное науке» возникали отнюдь не «оттого». Напротив, авангардное сознание было направлено на преодоление позитивизма во имя нового синтеза – синтеза научного и художественного мышления, рационального и иррационального творчества. И уже эта установка влияла на конкретные формы творчества, на конкретный дискурс (сочетающий в себе черты научного и художественного) и на конкретные языковые произведения.

Г. А. Белая в общем справедливо отмечает важность «стенограммы творческого процесса» для А. Белого и всех художников-экспериментаторов, равно как и акцент на «„синтезе материалов“, стремление к интеграции впечатлений и художественных средств, их воплощающих» [Там же: 372]. Однако ее вывод о том, что в рационализации творческого процесса «окончательно снимается» ощущение его непосредственности, представляется слишком прямолинейным.

В таком же, по нашему мнению, не достаточно обоснованном, ключе выдержано утверждение И. Е. Васильева о том, что в поэзии Хлебникова «интеллектуализация» «ослабляла лирическую составляющую стиха», а «ведущим становился „научный“ подход <���…>, нейтрализующий апелляцию к душе и сердцу» [Васильев 2000: 33]. Так называемый научный подход отнюдь не затмевал художественных качеств поэтического языка в экспериментальном авангарде; анализ не был самоцелью в поисках авангарда – он был необходимым этапом к конечному синтезу .

Данный принцип сказывался и на языковом воплощении авангардных экспериментов (см. о французском авангарде [Lacoue-Labarthe 1986; Pensée de l'expérience 2005]). Структура экспериментального текста обусловлена абсолютно равноправным взаимодействием научного и художественного дискурсов. Вследствие этого такой текст может рассматриваться и как теоретический, и как поэтический. Показательный пример такого рода текстов – трактат Игоря Терентьева «17 ерундовых орудий», где сами «орудия» (законы) построения поэтического текста даны во второй части работы в виде заумных стихотворений, определенным образом коррелирующих с выдвинутыми в первой части теоретическими положениями (см. [Терентьев 1919]).

А. Черняков называет эту особенность языкового эксперимента «полидискурсивностью», понимая под ней «соположение и взаимовлияние поэтического и научного дискурсов». «Именно область дискурса наиболее полно эксплицирует принципиальную биполярность рассматриваемых текстов: перед нами одновременно и научный (точнее, квазинаучный), и художественный текст. В силу этого дискурс альтернативной теории (т. е. языкового эксперимента. – В. Ф. ) постоянно балансирует между стратегиями поэтического языка и научного метаязыка, склоняясь либо в одну, либо в другую сторону, либо же задействуя их в равной степени» [Черняков 2001: 67]. Экспериментальная литература авангарда обнаруживает теснейшую связь с зарождающимися параллельно в сугубо научном контексте теориями языка. При этом круг явлений, объединяемых А. Н. Черняковым понятием «альтернативная теория поэтического языка», демонстрирует «единство общих тенденций, свойственных метаязыковой рефлексии литературы первой трети XX века: центральные теоретические концепты здесь стремятся выйти за рамки отдельных литературных течений и в этом смысле могут быть определены как своего рода универсалии» [Черняков 2007: 8].

Авторы известной пионерской статьи о Мандельштаме справедливо отмечают, что «лингвистический эксперимент» (кстати, в данном случае этот термин совпадает содержательно с термином «языковой эксперимент» в нашей трактовке – ср. выше), который был поставлен поэтом, есть результат «сознательной ориентации на филологию и соотнесение своих творческих достижений с ее выводами» [Левин и др. 1974: 286]. Помимо О. Мандельштама, такой ориентацией в наибольшей степени были отмечены А. Белый (как в своей «теорией слова», так и собственно в «поэзии слова»), В. Хлебников (в своей «воображаемой филологии» [Григорьев 2000]), «чинари» (Л. Липавский в своей «теории слов» [Липавский 2000], см. [Цивьян 20016] и А. Введенский в конкретных поэтических опытах по верификации языка). В той или иной степени проблема «поэтической филологии» интересовала и М. Цветаеву, и В. Маяковского и других мастеров авангарда.

Творцов науки и творцов искусства объединил используемый ими «аналоговый инструментарий», т. е. способ мыслить «аналогиями», отчетливыми в случае ученых и скрытыми у художников. Не случайно именно на этом временном отрезке у представителей различных дисциплин и видов искусств возникает интерес к общей методологии творчества, к единому инварианту разных родов культурной деятельности. Близость ученых к поэтам и художникам авангарда служила толчком к занятиям научной поэтикой и лингвистикой. Роман Якобсон в этой связи позже вспоминал: «Нас одинаково звали вперед дороги к новому эксперименетальному искусству и к новой науке – звали именно потому, что в основе и того, и другого лежали общие инварианты» [Якобсон 1999: 80]. Как отмечает Б. Шифрин, в эпоху Авангарда пришло более глубокое постижение установок созидающего сознания; обнаружилась общность пафоса моделирования в науке и в искусстве [Шифрин 1999: 104].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

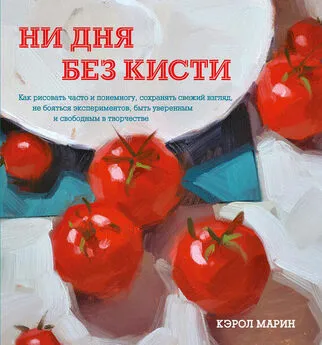

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)