Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

7

Справедливости ради необходимо отметить, что пальму первенства в этой части Шпету отдают многие современные исследователи. См.: Звегинцев В. А. Что происходит в советской науке о языке (1980)//Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология. М., 2001. С. 474; Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. T. I. М., 1999. С. 681–683; Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М., 2000; Почепцов Г. Г. Русская семиотика. М.; Киев, 2001. С. 204–218; Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М., 2004. С. 38–42; Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого…»: Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 215–228, Ageeva I. V. Volosinov et G. Spet: deux points de vue sur la sémiotique // Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. Cahiers de l'ILSL. n° 24. 2008. P. 101–112; ср. также текст доклада: Freiberger E. Вклад Шпета в развитие семиотической эстетики // Первые Шпетовские чтения в Томске. Томск, 1991; и нашу работу [Фещенко 2008b]. Однако значимость фигуры Шпета в контексте семиотической эстетики и авангарда по сию пору остается нераскрытой.

8

На настоящий момент ее текст опубликован полностью в издании [Шпет 2005]. Ранее отрывки из него публиковались в след. изданиях: Шпет Г. Г. Язык и смысл // Логос. 1996. № 7; Шпет Г. Г. Глава из рукописи [Язык и смысл. Ч. 1]. – В кн.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого…»: Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 354–375.

9

См. Шпет Г. Первый опыт логики исторических наук: к истории рационализма XVIII века //Вопросы философии и психологии. 1915. № 3.

10

Шпет Г. Г. История как предмет логики. М., 1922. С. 247 (см. также новейшее дополненное переиздание: Шпет Г. Г. История как проблема логики: В 2 ч. М., 2002).

11

С той лишь разницей, что дектика, в трактовке Ю. С. Степанова, отражает «отношение языка к говорящему, знаков к человеку, пользующемуся языком», а «личное действие», в понимании Г. Г. Шпета, имеет в виду отношение говорящего к языку, человека к знакам. Отсюда и постулируемая Шпетом направленность герменевтического исследования: «От внешней экспрессии требуется переход в глубь, в постоянный ее источник, к руководящему его началу <���…> к систематическому ознакомлению с автором и его личностью» [Шпет 1926: 469]. О связи такого подхода со спецификой авангардного автора см. ниже.

12

См., с одной стороны, обобщающий, а с другой – развивающе-порождающий философский труд В. В. Бибихина, представляющий конспекты его лекций: [Бибихин 2008]. О возможностях соотнесения внутренней формы в поэтике, с одной стороны, и в поэзии, с другой, см. [Аристов 2004].

13

Нельзя не заметить перекличку этих соображений Р. Барта с идеей Г. Шпета о «поведении сообщающего» и «отношении сообщающего к сообщаемому», а также с идеей Н. Жинкина об «интонационных формах», выражающих «живое отношение субъекта к вещам, людям, событиям» (см. ниже).

14

Единственной работой, специально посвященной теории словесности Б.М. Энгельгардта, является статья: Муратов А. Б. Феноменологическая эстетика начала XX века и теория словесности (Б.М. Энгельгардт). СПб., 1996.

15

См. ЛО ЦГАЛИ. Ф. 82. Оп. 3. № 21. Л. 70.

16

Энгельгардт Б. М. (Эстетика слова) // Энгельгардт Б. М. Феноменология и теория словесности. М., 2005. С. 46.

17

Там же.

18

Там же. С. 47.

19

Там же. С. 48.

20

Б.М. Энгельгардт может рассматриваться, наряду с М. М. Бахтиным, одним из ранних предвестников теории текста. Но необходимо оговориться, что лингвистика текста строила свои законы по большей части на почве формального (структурального) метода. Эстетический элемент художественного текста зачастую в лучшем случае лишь принимался во внимание, но редко исследовался в необходимой мере.

21

Там же. С. 57.

22

Там же. С. 56.

23

Влияние социальной революции 1917 г в России на язык и лингвистику становилось предметом многих языковедческих исследований послереволюционных лет, в частности [Jakobson 1921; Ремпель 1921; Карцевский 1923; Селищев 1928; Андреев 1929; Поливанов 1931]. О полемике по поводу развития русского языка в послереволюционное время см. [Грановская 2005]. О политическом контексте лингвистической революции в раннем Советском Союзе см. [Гаспаров 1999; Gorham 2003; Живов 2005].

24

Ср. в этой связи с попыткой современного русского философа В. Подороги построить «аналитическую антропологию литературы» на примере «другой» русской литературы. Определяя традицию Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Платонова, А. Белого, Д. Хармса, А. Введенского как «другую» или «экспериментальную», отделяя ее от «придворно-дворянской» или «классицистской» литературы «образца», он указывает тем самым на конфликт между двумя «видениями мира». См.: Подорога В. А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т. 1. Н. Гоголь., Ф. Достоевский. М., 2006, особ. с. 9—13. Второй том, посвященный собственно литературе авангардной, в настоящее время готовится к печати.

25

Ср. также с замечанием Н. Бердяева о том, что все творчество Достоевского представляет собой «антропологические опыты и эксперименты», «гениальные эксперименты над человеческой природой» («Откровение о человеке в творчестве Достоевского»). В этой работе 1918 г. Бердяев развивает тему антропологического эксперимента: «Достоевский был прежде всего великий антрополог, исследователь человеческой природы, ее глубин и ее тайн. Все его творчество – антропологические опыты и эксперименты. Достоевский не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы» ( Бердяев H. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. Харьков; М., 2002. С. 338). В другой работе, написанной в 1923 г, – «Миросозерцание Достоевского» – русский философ высказывается еще более определенно, относя Достоевского к разряду художников-исследователей, которые в своем художестве совершают антропологические открытия. Достоевский, по Бердяеву, открывает новый метод – метод « духовного эксперимента »: «Художественная наука или научное художество Достоевского, – пишет он, – исследует человеческую природу в ее бездонности и безграничности, вскрывает последние, подпочвенные ее слои» (Там же. С. 406).

26

Этот пласт лингвистических и паралингвистических штудий 1920—30-х гг получает в современной истории лингвистических учений весьма характерное и удачное наименование «лингвистического модернизма», или «языковедного андерграунда» [Базылев, Нерознак 2001: 14].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

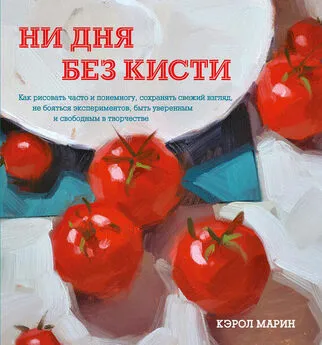

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)