Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Название:Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0318-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Фещенко - Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве краткое содержание

Содержание данной работы представляет интерес не только для лингвистов-теоретиков и филологов, но также и для широкого круга заинтересованных читателей, для которых вопросы языкового творчества и новаторства в мышлении, словесности и искусстве не являются праздным и посторонними.

Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ковергенция затрагивает самые разные сферы исследования. Так, психология обращает свои взоры на процессы, протекающие в творческом сознании. Л. С. Выготский пишет: «Оказывается, что поэзия и искусство есть особый способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему приводит и научное познание (объяснение ревности у Шекспира), но только другим путем. Искусство отличается от науки только своим методом, то есть способом переживания, то есть психологически» [Выготский 1965: 42]. Знаменитому психологу уже с эстетических позиций вторит С. Эйзенштейн, сам проявлявший глубокий интерес к вопросам психологии творчества.

Говоря о двух различных языках культуры – «языке логики» и «языке образов» (имеются в виду соответственно научный язык и художественная речь), он призывает к отказу от этого противопоставления, заявляя: «Науку и искусство мы не желаем далее качественно противопоставлять» [Эйзенштейн 1964: 35].

Данные различных областей знания и творчества начинают свидетельствовать, что теория и практика, наука и искусство действуют в своем поиске и построении аналогичным образом. Так, для П. А. Флоренского этот круг вопросов связан с тем, как соотносятся в символической (семиотической) деятельности образ и описание : «Но что же значит эта обузданность образа, наук ли, искусств ли? Как возможно образу не обращаться в трансцендентный описанию предмет, но быть имманентным знанию орудием его? О чем свидетельствует эта нерушимая связанность образа и описания? – О чем же ином, как не об однородности описания и образа. Иными словами, самое описание есть образ или система образов, но взятые критически, т. е. именно как образы; и, обратно, образы, содержимые в описании, суть не что иное, как сгустки, уплотнения и кристаллы того же описания, т. е. самое описание, но предельно живое и стремящееся уже, – вот-вот – к самостоятельности» («Символическое описание»). Решение этой загадки заключается в распространении на науку и на любое другое символическое описание той антиномии слова (образа, символа) и описания (речи), которую Флоренский обнаружил в языке. Речь идет о том, как описание – научное ли, художественное ли – складывается из образов: «основные образы, распределяющие главные линии этой живописи словами, состоят из образов второстепенных, те, в свой черед, – опять из образов, и так далее. Основной ритм осложняется вторичными, те – третичными, а все же они, осложняясь и сплетаясь, образуют сложную ритмическую ткань. Итак: если принять за исходную точку наших рассмотрений образ, то и все описание действительности окажется пестрым ковром сплетающихся образов». Таким образом, различие между научным и художественным дискурсом («описанием» в терминологии Флоренского) состоит лишь в различной степени образности языка описания.

Первые значительные наблюдения относительно претензий художественного языка на выражение научных истин были высказаны теоретиками символизма. Во Франции возникло целое явление «научной поэзии». Рене Гиль, который состоял в активной переписке с русскими символистами, в частности с В. Брюсовым, в «Трактате о слове» (1896) утверждал, что вся современная поэзия, ее темы, образы, лексика и пр. должны определяться современным научным мировоззрением (ср. также [Richards 1926]). По замечанию И. П. Смирнова, «ввиду того, что искусство, по мысли символистов, помимо чувственного опыта приобщает человека сверхреальности, оно перестанавливается в иерархической структуре познавательных ценностей на ступень выше по сравнению с эмпирической наукой, начинает конкурировать с ней, приобретает экспериментальный облик и делает одной из преобладающих свою когнитивную функцию » (разрядка наша. – В. Ф. ) [Смирнов 2001: 39]. Это обстоятельство, кстати, позволяет скорректировать тезис Р. Якобсона о преобладании эстетической функции в поэтическом языке. Экспериментальное поэтическое творчество на равных правах задействует также и другие традиционные функции языка, в их числе и когнитивную функцию (ср. со сходными поисками в области современной поэзии, комментируемыми в статьях [Северская, Григорьев 1989] и [Аристов 2000]).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В существующих исследованиях термин авангард во всех случаях употребляется со строчной буквы. У нас же везде далее – Авангард с прописной буквы употребляется как обозначение эпохи (ср. Античность, Средневековье, Серебряный век и т. д.) и относится к так называемому историческому авангарду 1910—30-х гг.; чтобы отличать данный историко-культурный термин от соответствующего термина теоретико-культурного, внеисторического и общепринципиального, последний дается с прописной буквы, как авангард. Мы следуем в этом Ю. С. Степанову, считающему, что «у Авангарда нет „истории“, а есть точки – прорывы из ментальной эволюции в материальную реальность» [Степанов 2004с]. Однако нами термин Авангард (с прописной) употребляется к тому периоду, в котором эти прорывы осуществлялись в массовом порядке. Ср. также с западными спорами на эту тему в [Weightman 1973]; [Bäckström 2001].

2

Здесь и далее термин «логос» относится к до-христианскому (со строчной буквы) и не-христианскому его употреблению, а Логос (с прописной) – к христианскому его смыслу. Между тем, поскольку с начала XX в. эти два смысла начали сливаться, по отношению к «повороту к Логосу» в эту эпоху я использую прописной вариант как термин более широкого и общего порядка.

3

См. о нем: Вассена Р. К реконструкции историии деятельности Института живого слова (1918–1924) // Новое литературное обозрение. № 86. 2007; Ivanova I. Le rôle de / 'Institut Zivogo Slova (Petrograd) dans la culture russe du début du XX èmesiècle // Langage et pensée: Union Soviétique années 1920–1930. Cahiers de l'ILSL, n° 24, 2008.

4

Ivanova I. Op. cit. P. 164.

5

Отметим, что в цитируемом тексте 1895 (!) года Овсянико-Куликовский, говоря об «искусстве, как функции духа», по сути и буквально предвосхищает теорию эстетической функции языка Р. Якобсона.

6

Мы опускаем здесь обсуждение спора вокруг первенства Р. О. Якобсона и К. Бюлера в выделении особой, поэтической функции языка. Заметим, однако, что «экспрессивная функция» по Бюлеру не в полной мере описывает своеобразие поэтической коммуникации; якобсоновский вариант представляется нам более адекватным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

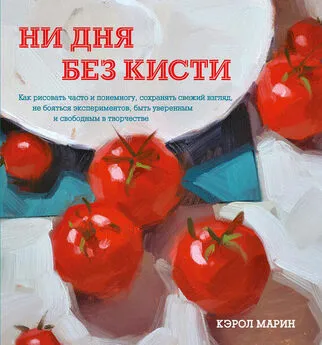

![Кэрол Марин - Ни дня без кисти [Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве]](/books/1099568/kerol-marin-ni-dnya-bez-kisti-kak-risovat-chasto-i.webp)

![Владимир Платонов - Лаборатория жизни [СИ]](/books/1102445/vladimir-platonov-laboratoriya-zhizni-si.webp)