Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени

- Название:Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0352-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени краткое содержание

), в нравственно-политических концептах (слова

), в понятиях социальной истории (слова

), в концептуализации человеческих качеств и поведения (слова

), в основных ментальных категориях, определяющих когнитивные способности человека (понятия

и

), в каждодневных социальных практиках и их оценке (слова

). Открывающаяся панорама семантических инноваций позволяет по-новому взглянуть на ряд теоретических проблем истории понятий.

Книга представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры и социальных историков.

Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

48

В оригинале:

49

Ср. выражение Θεῶ σχολάζει в Послании Поликарпу Игнатия Антиохийского (7:3) с необычным для классического греческого дативом лица, вводящим идею преданности этому лицу, отданности ему. Об этом выражении Игнатия и о патристической традиции, возникшей на этой основе, см. [Wartelle 1996]; Вартелль говорит о «christianisation d’un mot et d’une idée», особо выделяя «теологизацию» σχολή у таких христианских авторов, как Василий Великий. Отношение христианских авторов к античному досугу могло быть весьма различным. Существенно, что оно вовсе не всегда было ригористичным, что и указывает на те дискурсивные практики, в рамках которых может появляться христианизованный досуг, ср. о толерантном отношении к традиционному досугу у Климента Александрийского: [Alexandre 1996].

50

Здесь было бы неуместно разбирать дискуссионный вопрос о том, насколько характерно для культуры античного Рима (в разные его периоды) позитивное восприятие otium’а и с какими оговорками связывают допустимость otium’а Цицерон, Сенека, Гораций, Тацит и другие. Ж. М. Андре, следуя общепринятой точке зрения, считает позитивное понимание достаточно широко распространенным ([André 1966]; ср. еще [André 1984]). Б. Викерс ставит под сомнение многие его интерпретации и говорит об устойчивой античной традиции осуждения otium’а [Vickers 1990: 3—37]. Именно эту традицию продолжает, согласно Викерсу, и средневековая, и ренессансная культуры. Аргументация Викерса представляется мне в отдельных моментах тенденциозной. Каков бы ни был «подлинный» смысл античных текстов, в их позднейшей рецепции они могли служить основанием и для традиции негативного otium’а, и для традиции его позитивного двойника, причем это могли быть одни и те же тексты.

51

Ср. еще о распространении понятия ocio amoroso в классической испанской литературе XVI в. [Schalk 1985: 245–247].

52

Шальк полагает, что oisiveté , воспроизводящая коннотации античного otium’а, получив распространение в XVII–XVIII вв., «in Rousseau seinen Ausklang gefunden hat» [Schalk 1985: 242]. Как показывают примеры, столь радикальное утверждение неверно. Справедливо, однако же, что «неоклассическое» oisiveté в XIX–XX вв. встречается реже, нежели в XVIII в. Речь должна идти здесь, на мой взгляд, не о семантическом изменении (изменении набора значений слова oisiveté ), а о смене доминирующих дискурсов: возвышенная праздность не исчезает, но говорить о ней начинают реже.

53

В оригинале:

54

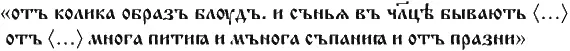

В оригинале:

55

В оригинале:

56

В оригинале:

57

Ср. еще в разговорнике, приложенном к грамматике Лудольфа: « выбираи товарищи которие не склонение къ питїю или къ праздности* – Elige socios qui non propensi sunt ad potum, vel ad otium» [Ludolf 1696: 63].

* В оригинале:

58

Аналогичным образом и прилагательное праздный в своих непрямых значениях предполагает скорее отрицательные коннотации, ср. «2) Относительно ко времени: досужïй, свободный отъ дѣлъ. Читать книги въ праздное время. 3) Относительно къ лицу: а) не имѣющïй никакаго упражненïя, находящïйся безъ дѣла; незанятый никакимъ дѣломъ. Что здѣ стоите весь день праздни. Матθ. XX. 6. б) Лѣнивый, бездѣльный. Праздный человѣкъ безполезенъ обществу. 4) Неосновательный, ненужный, излишнïй, суетный. Яко всяко слово праздное. Матθ. XII. 36. Праздныя слова, рѣчи» [САР 1IV: 1065].

59

Стоит отметить, что у Державина в «Благодарности Фелице» (1783 г.) праздность противопоставлена поэтическому вдохновению: оно требует свободных часов, но с праздностью не сочетается, ср.: «Когда небесный возгорится / Въ пiитѣ огнь, онъ будетъ пѣть; / Когда отъ бремя дѣлъ случится / И мнѣ свободный часъ имѣть, – / Я праздности оставлю узы, / Игры, бесѣды, суеты; / Тогда ко мнѣ прiидутъ Музы, / И лирой возгласишься ты» [Державин I: 155–156]; праздность выступает не как поэтический досуг, а как узы, образуемые светской суетой. Таким образом, otium litteratum, о котором пишет Цицерон (см. о нем [André 1966: 327–329], для Державина никак в праздность не переводится. Надо, впрочем, заметить, что такое отношение к поэзии высоких жанров (производство которой рассматривается как negotium, а не как otium) известно и в античном Риме и признается Горацием [Ibid.: 495–497].

60

В этот же период, надо думать, появляются первые позитивные упоминания лени , которой мы здесь заниматься не будем, поскольку лень означает душевное расположение человека, а не способ употребления времени и тем самым прямого отношения к темпоральности не имеет. Истории понятия лени у русских посвящена работа Аннелоре Энгель-Брауншмидт [Engel-Braunschmidt 2006]. Она специально останавливается на романтической переоценке (romantische Umwertung) лени, при которой лень связывается с вдохновением [Ibid.: 90–94]. Не ясно, до какой степени эта переоценка совпадает с переоценкой праздности: предшествует ли позитивная праздность позитивной лени (что можно было бы объяснить их семантическими свойствами) или отставание лени лишь кажущееся, обусловленное ограниченностью и случайным характером использованной Энгель-Брауншмидт выборки. Автор не проводит различия между ленью и праздностью, порою смешивая два эти понятия (ср. [Ibid.: 85, 93]). Она явно недооценивает не только их семантические различия, но и несходства в их лингвистическом статусе и лингвистических коннотациях. Хотя автор упоминает о том, что лень входит в число смертных грехов [Ibid.: 93, примеч. 64], вопрос о том, как воспринимались лень и праздность в русском религиозном сознании по существу не рассматривается. Между тем понятие смертного греха оставалось для русских чуждым, а лингвистические ассоциации задавали вполне специфическое соотношение лени и праздности. Лень была заурядным словом каждодневного языка, обозначающим обычное нежелание произвести какие-либо действия ( мне сейчас лень лошадь запрягать ) и не ассоциирующимся с состоянием глубокой греховности; праздность была словом книжным, элементом религиозного дискурса, обладающим сильными коннотациями религиозного осуждения. Это, как кажется, позволяет понять, почему позитивное переосмысление лени было более легким и более устойчивым, чем позитивное переосмысление праздности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: