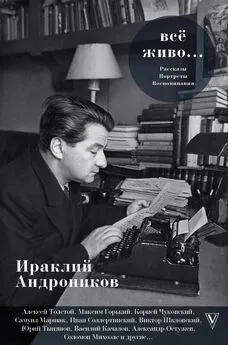

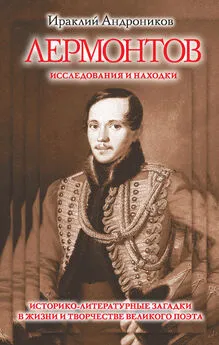

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки

- Название:Лермонтов. Исследования и находки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078055-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки краткое содержание

Изучению биографии и творчества М.Ю.Лермонтова Андроников посвятил всю жизнь, обнаружив поистине уникальные и сенсационные материалы. Если вам интересно узнать неизвестные страницы жизни поэта, заглянуть глубже в историю того времени, не ограничиваясь общеизвестными фактами, книга «Лермонтов. Исследования и находки» – для вас.

Лермонтов. Исследования и находки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, совпадение с «Дубровским» объясняется общим источником.

Припомнив, что Вадим переходит на сторону Пугачева, подобно Швабрину, и зная, что «Капитанская дочка» и «Вадим» задуманы в одно и то же время, мы уже вправе предполагать и на этот раз, что сходство в судьбах героев объясняется общим источником.

Поэтому обратимся к источникам.

3

Первое исследование об источниках «Вадима» появилось в 1914 году. Это три главы в монографии С. И. Родзевича «Лермонтов как романист» [241] С. И. Родзевич. Лермонтов как романист. Киев, 1914.

. Произведения Лермонтова проанализированы в этой книге «с точки зрения наличности в них элементов западного, по преимуществу французского влияния» [242] С. И. Родзевич. Лермонтов как романист. Киев, 1914. с. V.

. Других задач автор книги перед собою и не ставил. И на многочисленных примерах попытался доказать, что «Вадим» и по теме, и по фабуле, и по образам восходит к произведениям Гюго, Вальтера Скотта, Шиллера, Байрона, Шатобриана, Альфреда де Виньи, Марлинского и Загоскина. Основываясь на ложной предпосылке, что Лермонтов в своей работе опирался на одни лишь литературные источники, Родзевич неизбежно пришел к ложному выводу. По его словам, «Вадим» – это «пестрый узор, вышитый по заимствованной канве».

Что же касается эпохи и места действия, как они изображены в «Вадиме», то Родзевичу кажется, что «колорит эпохи и места действия намечен поверхностными мазками» и что назвать этот роман историческим «вряд ли возможно, если иметь в виду… наличность тех элементов, которые характеризуют исторический роман В. Скотта и его учеников» [243] Там же, с. 21.

.

Родзевич находит, что «Вадим» не похож на исторические романы Вальтера Скотта и его подражателей. Самобытность и оригинальность лермонтовского романа он принимает за его недостатки. Но мы видим в этом достоинства – и тем бо́льшие, что «Вадим» представляет собою первый в русской литературе опыт романа о пугачевском восстании.

Это можно доказать, если обратиться к анализу источников исторических, хотя некоторым и современным исследователям прозы Лермонтова продолжает казаться, что «вопрос об исторических источниках его романа не имеет большого значения» [244] Б. Т о м а ш е в с к и й. Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция. – «Литературное наследство», т. 43–44, с. 481.

.

Но даже и тот исследователь, которому прежде других стало ясно, что «юноша Лермонтов был первый русский автор, нашедший историко-художественный интерес в событиях пугачевского восстания», и тот может только неопределенно заметить, что действие «Вадима» протекает «в одной из местностей Восточной России» [245] С. Н. Дурылин. Как работал Лермонтов. М., «Мир», 1934, с. 100.

.

Между тем нам становится окончательно ясным, что в работе над «Вадимом» Лермонтов опирался на материал, связанный исключительно с пензенским краем [246] И. Андроников. Жизнь Лермонтова. М., Детгиз ЦК ВЛКСМ, 1939, с. 30–31; Г. Нефедов. Пензенский край в творчестве М. Ю. Лермонтова. – «Сталинское знамя», 1939, № 165.

, где находилось имение Е. А. Арсеньевой Тарханы и поместья ее родни – Столыпиных. Легко доказать, что Лермонтов описал как раз те места, где было имение бабки.

Указание на то, что действие романа развертывается в Пензенской губернии, можно найти в самом тексте. В романе неоднократно упоминаются реки Сура и Ока («Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры»). Сура протекает по Пензенской губернии и лишь перед слиянием с Волгой течет в пределах Симбирской. Ока до начала XIX века служила естественной границей пензенской провинции с севера [247] Н. П р о з и н. Очерки Пензенской губернии. – «Пензенские губернские ведомости», 1862, №№ 6, 7, 8.

. Кроме этого, целый ряд деталей пейзажа подтверждает, что Лермонтов изобразил в «Вадиме» природу того края, в котором прошло его детство.

Описанные в романе события Лермонтов приурочил к летним месяцам 1774 года. Это подтверждает, что он воссоздал в «Вадиме» эпизоды пензенского восстания.

В июле 1774 года Пугачев, избегая преследования Михельсона, переправился у Кокшайска на правую сторону Волги и через Ядрин, Алатырь, Саранск и Пензу двинулся к югу, на Саратов. И сразу же крестьянские восстания вспыхнули в Симбирской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской и Тамбовской губерниях. «Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции, – писал Пушкин в «Истории Пугачева». – Довольно было появления двух или трех злодеев, чтобы взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки… и каждая имела у себя своего Пугачева» [248] А. С. П у ш к и н. Полн. собр, соч., т. IX, ч. I. Изд-во АН СССР, 1950, с. 69.

.

Стремительно уходя на юг, Пугачев и его штаб не могли руководить многочисленными отрядами своих сторонников. И восстание пензенских крестьян не прекращалось даже после окончательного поражения Пугачева под Черным Яром.

Лермонтов в своем романе отразил именно эту характерную черту пензенского восстания – «пугачевщину бeз Пугачева».

Пенза была занята Пугачевым первого августа; к этому времени вся провинция, верст на пятьсот в округе, была уже охвачена восстанием. Центром его стали северные уезды – Краснослободский, Керенский и Нижне-Ломовский.

Сильные отряды крестьян и казаков приступом взяли Краснослободск. Крепостной Евстигнеев, назвавшийся, по примеру Пугачева, Петром III, взял Инсар, Троицк, Наровчат и Керенск, повесил воевод и дворян и учредил свое правление. Верхний и Нижний Ломов сдались крепостному Евстратову. «Дворянство обречено было погибели, – писал Пушкин. – Во всех селениях, на воротах барских дворов висели помещики или их управители». Кто успел – бежали из родовых вотчин и спасались в лесах. Большой Мокшанский лес в Краснослободском уезде «обратился в место кочеванья помещичьих таборов. Здесь в телегах, каретах и кибитках странствовали с места на место целые семьи господ с немногими верными слугами» [249] И. Б е л я е в. Пугачевский бунт в Краснослободском уезде. – «Пензенские губернские ведомости», 1869, № 15.

.

Академик А. Н. Крылов, симбирский уроженец, сообщает в своих мемуарах, что отец его, родившийся в 1830 году, «будучи мальчиком, знал еще тех почтенных старцев, которые в молодости видели Пугачева и помнили его поход через Симбирскую губернию до с. Исы Пензенской губернии» [250] Академик А. Н. Крылов. Мои воспоминания, изд. 2-е. М., 1943, с. 7.

.

Ясно, что Лермонтов, который был гораздо старше отца Крылова, слышал о расправе пугачевцев с помещиками и приказчиками от таких же почтенных старцев. В 20-х годах много было их еще среди крепостной дворни в Тарханах и среди соседей-помещиков. Хорошо помнил пугачевские времена Василий Григорьевич Шубенин – свекор кормилицы Лермонтова Лукерьи Шубениной [251] П. Вырыпаев. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. – «Земля родная», литературно-художественный альманах, кн. 6. Пензенское областное издательство, 1950, с. 172.

. Навещая свою «мамушку», Лермонтов, конечно, не раз слышал о том, кого и как убили и чьи усадьбы сожгли пугачевцы. Иначе и быть не могло: по словам саратовского краеведа Андрея Леопольдова, народ еще и в 1840-х годах продолжал вести исчисление годам «до Пугачева и после Пугачева».

Интервал:

Закладка:

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)