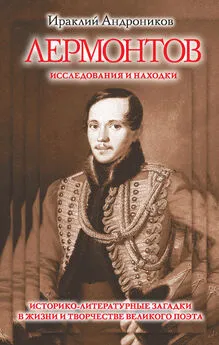

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки

- Название:Лермонтов. Исследования и находки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-078055-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ираклий Андроников - Лермонтов. Исследования и находки краткое содержание

Изучению биографии и творчества М.Ю.Лермонтова Андроников посвятил всю жизнь, обнаружив поистине уникальные и сенсационные материалы. Если вам интересно узнать неизвестные страницы жизни поэта, заглянуть глубже в историю того времени, не ограничиваясь общеизвестными фактами, книга «Лермонтов. Исследования и находки» – для вас.

Лермонтов. Исследования и находки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рассказы старожилов легли в основу таких сцен «Вадима», как сцены расправы с женой Палицына, бегства Палицына в лес, казни старого помещика из села Красного.

Наименование села Красного встречается в романе несколько раз подряд, в одном случае оно даже подчеркнуто [252] Лермонтов, т. VI, с. 109.

. Мы знаем, что, подчеркивая в своих рукописях слова, Лермонтов тем самым давал понять, что имеет в виду подлинное наименование или событие. Действительно, среди населенных пунктов Пензенской губернии имеется большое село Красное, а в соседстве с ним, всего лишь в восьми верстах, – село Столыпино, в первой четверти XIX века принадлежавшее сенатору Аркадию Алексеевичу Столыпину, брату Е. А. Арсеньевой [253] «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей», под редакцией В. П. Семенова, т. II (Среднерусская черноземная область) СПб., 1902, с. 352.

. Таким образом, рассказ Лермонтова о судьбе «упрямых господ села Красного » [254] Лермонтов, т. VI, с. 109.

восходит, очевидно, к подлинной истории владельцев этого имения.

Мы можем даже высказать предположение, что с этим имением связано имя Акинфовых.

Среди казненных Пугачевым пензенских дворян был саранский помещик майор Василий Акинфов. Двор и винокуренные заводы его за рекой Сурой были разграблены, а крестьяне и дворовые люди «пристали» к Пугачеву [255] «Пугачевщина», изд. Центроархива, т. II, с. 392.

.

Лермонтов не мог не знать обстоятельств его гибели.

Три дочери Василия Ниловича Акинфова избежали судьбы отца и впоследствии поселились в Москве. Старшая – Елизавета Васильевна вышла замуж за Дмитрия Лужина, вторая – Варвара за Григория Кошелева, третья – Екатерина за Александра Матвеевича Шеншина.

Живя в Москве на Малой Молчановке, Лермонтов часто бывал в семье Лужиных, а внуки Акинфова – Владимир и Николай Шеншины – были его ближайшими друзьями.

Всех трех дочерей Акинфова спасла во время нашествия Пугачева их няня. Старушка была жива еще в 1830 году [256] «Род дворян Акинфовых». Симбирск, 1899, с. 19.

, и Лермонтов – об этом можно говорить совершенно уверенно – слышал этот рассказ из уст очевидицы. Уж слишком конкретны подробности расправы с помещиками из «Красного» и, несмотря на верность автора канонам романтической прозы и романтической живописи, слишком «портретны» изображения! Напомню описание отца и трех дочерей, ожидающих казни от рук пугачевцев.

Караван телег, нагруженных отнятым добром, расположился на отдых. Слышны рассказы восставших про «богатые добычи» и сопротивление господ, которые «осмелились оружием защищать свою собственность».

Взор Вадима упадает на одну из кибиток. Рогожа откинута.

Из кибитки показалась «седая, лысая, желтая, исчерченная морщинами, угрюмая голова старика, лет 60 или более; его взгляд был мрачен, но благороден, исполнен… холодной гордости… большие серые глаза, осененные тяжелыми веками, медленно, строго пробегали картину, развернутую перед ними случайно…»

«Вот показалась из-за рогожи другая голова, женская, розовая, фантастическая головка, достойная кисти Рафаэля, с детской полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразимой улыбкой на устах: она прилегла на плечо старика так беспечно и доверчиво, как ложится капля росы небесной на листок, иссушенный полднем, измятый грозою и стопами прохожего, и с первого взгляда можно было отгадать, что это отец и дочь…»

Другая кибитка была совершенно раскрыта, и в ней находились две девушки, «две старшие дочери несчастного боярина. Первая сидела и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на коленях: их волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды изорваны…» [257] Лермонтов, т. VI, с. 109–110.

Далее повествуется о том, как происходило нападение на господский дом, как меньшая дочь, стоя за простенком, заряжала для мужчин ружья…

Желая насладиться видом смерти и мук, Вадим подает мысль сообщникам казнить пленных тут же, не ожидая старшин. Старика и младшую дочь выволакивают из кибитки и растаскивают в разные стороны. Услышав неотвратимый приговор, девушка падает мертвой. Старика вздергивают, но конец веревки взвивается, повешенный падает, ударяется оземь, нога его хрустнула… Два ножа, воткнувшись старику в горло, обрывают его проклятия.

«Божественная, милая девушка! – начинается заключительная сентенция автора, – и ты погибла… один удар – и свежий цветок склонил голову!..» [258] Лермонтов, т. VI, с. 113.

На эту сцену «равнодушно и любопытно» смотрит Вадим, чье «неуместное слово было всему виною» [259] Там же, с. 114.

.

Портреты старика и его дочерей «вписаны» в картину грозного веселия восставших, изображенного в живописной манере, напоминающей уже не Рафаэля, а контрасты, характерные для творчества Рембрандта:

«…началась пирушка… Сначала веселый говор пробежал по толпе, смех, песни, шутки, рассказы, все сливалось в одну нестройную, неполную музыку, но скоро шум начал возрастать, возрастать, как грозное крещендо оркестра: ход сделался согласнее, сильнее, выразительнее; о, какие песни, какие речи, какие взоры, лица, телодвижения, буйные, вольные! Какие разноцветные группы! яркое пламя костров, согласно с догорающим западом, озаряло картину пира…» [260] Там же, с. 111.

Вернемся, однако, от живописного стиля романа и от его звукописи к историческим фактам, которыми располагал Лермонтов.

В селе Родниках Мокшанского уезда Пензенской губернии пугачевцы убили помещика Михаила Киреева «с сыном Киприаном и с верным шутом Вакою» [261] «Записки М. Н. Киреева. Мой дед М. М. Киреев. Эпизод из пугачевского бунта». – «Русская старина», 1890, № 7, с. 3.

.

Дочь этого Киреева, Варвара Михайловна, доводилась родной бабкой другу Лермонтова, Святославу Раевскому, и, как написано в его «Объяснении», «оставшись сиротой во времена Пугачева, воспитывалась в доме Столыпиных, соседей своих по деревне, вместо с Елизаветою Алексеевною» Столыпиной, впоследствии по мужу Арсеньевой [262] Н. Л. Б р о д с к и й. M. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. 1814–1832. М., ОГИЗ, ГИХЛ, 1945, с. 55. Ср. П. Е. Щ еголев. Книга о Лермонтове, т. I. Л., «Прибой», 1929, с. 262.

.

Ясно, что Лермонтов не раз слышал эту историю, которая, таким образом, составляла часть семейной хроники столыпинского дома. Несомненно, что ему был известен рассказ об управляющем имением Тарханы, которое в ту пору принадлежало еще помещику Нарышкину. По словам П. Шугаева, «этот управляющий, Злынин, был… в Тарханах во время нашествия одного из отрядов Емельяна Пугачева, командир которого опрашивал крестьян, нет ли у кого жалоб на управляющего, но предусмотрительный Злынин еще до прибытия отряда Пугачева сумел ублаготворить всех недовольных, предварительно раздавши весь почти барский хлеб, почему и не был повешен» [263] П. Ш у г а е в. Из колыбели замечательных людей. – «Живописное обозрение». 1808, № 25, с. 501.

.

Интервал:

Закладка:

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)