Надежда Казанцева - О странах, людях и языках. Для детей и родителей

- Название:О странах, людях и языках. Для детей и родителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448552960

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Казанцева - О странах, людях и языках. Для детей и родителей краткое содержание

О странах, людях и языках. Для детей и родителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что покажет нам Корпус в отношении существительного «деньги»?

Давайте немного сузим задачу. Выберем газетный подкорпус с 2000 года по настоящее время, то есть материалы, опубликованные в прессе «на злобу дня». Какие глаголы используются наиболее часто в отношении денег? То есть, говоря по-простому, что мы с деньгами делаем?

Немножко статистики. В упомянутом газетном подкорпусе зафиксировано 59 489 документов 1 1 Цифры приведены на момент написания очерка.

, 16 205 733 предложения, 193 915 626 слов. Из них сочетание «глагол в активном залоге + „деньги“» встречается 18 734 раз. То есть из всего, о чем пишут газеты, что волнует и тревожит нас, мы вспоминаем о деньгах… часто или не очень? Давайте сравним: существительное «деньги» в чистом виде, без всяких сочетаний, встречается в этом подкорпусе 63 347 раз, а существительное «дружба» – 5 619!

Ладно, оставим дружбу… Так что там насчет денег?

В приведенном ниже списке показаны сочетания и их частотность. Как по-вашему, что мы чаще всего делаем с деньгами? Правильно, мы их «вкладываем» – в 58 случаях из тысячи; «получаем» – в 55, а «зарабатываем» – только в пятидесяти трех! Итак, список:

Вкладывать, вложить деньги – 58

Получать, получить – 55

Заработать – 53

Брать + взять – 47

Дать, давать – 44

Найти, искать – 35

Платить – 30

Собирать, собрать – 22

Потратить, тратить – 25

Отдавать (кому-то, кто требует) – 16

Выделить, выделять – 15

Делать, сделать деньги – 14

Вернуть, возвращать – 14

Экономить – 12

Копить – 8

Не очень-то мы склонны зарабатывать деньги тяжким трудом. Мы не особо привыкли брать в долг или давать в долг. А вот просто брать и давать – сколько угодно. И, заметьте, в списке самых частых сочетаний отсутствует выражение «жертвовать деньги».

А что с помощью? Готовы ли мы помогать друг другу? Обратимся опять к газетному подкорпусу НКРЯ. Слово «помощь» встречается в нем примерно в четыре раза реже, чем «деньги» – но зато заметно чаще, чем «дружба». То есть помогаем друг другу мы с большей готовностью, чем дружим?

Интересно, а какую помощь мы можем получить?

Посмотрим, в сочетании с какими прилагательными встречается в газетном подкорпусе НКРЯ слово «помощь». Количество дается на 1000 встретившихся сочетаний <���прилагательное> + «помощь».

Чаще всего мы беспокоимся о здоровье друг друга: «медицинская помощь» упоминается в газетах и журналах России за последнее десятилетие 241 раз из тысячи, а «скорая помощь» – 244. В списке самых распространенных определений есть еще помощь «материальная» и «финансовая» – в обоих случаях по 57 раз. Встречается еще техническая помощь» – 21 раз, «социальная» и «необходимая» – по 19.

А как дела обстоят с бескорыстием? А вот так:

Гуманитарная помощь – 73 случая упоминаний на каждую тысячу сочетаний <���прилагательное> + «помощь»;

Благотворительная помощь – 11 упоминаний;

Бесплатная – 3 случая;

Безвозмездная помощь – 1 раз

Так можем ли мы вслед за рекламой шоколада повторить: «Россия – щедрая душа»?

Про ассоциации

А есть еще так называемый «Лейпцигский корпус». Проект, осуществленный под руководством ученых университета немецкого города Лейпциг, включает в себя множество подкорпусов на самых разных языках. Каждый подкорпус поменьше, чем национальные корпуса, но, собранные вместе, они дают великолепную мозаику языков и культур разных стран мира. И еще Лейпцигский корпус позволяет производить сопоставление.

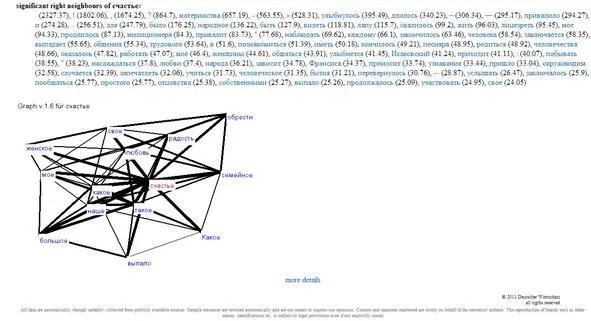

Co-occurrences graphs , так называемые «графы совхождений» – результат сложных вычислений, выполняемых специальной компьютерной программой. Они позволяют определить, какие слова чаще всего встречаются в сочетании с интересующим нас словом и насколько эти слова-соседи связаны еще и друг с другом. Такое графическое представление позволяет нам увидеть своего рода «моментальную фотографию ассоциаций».

Давайте возьмем слово, обозначающее очень важную для жителя любой страны вещь: слово «счастье». Что в первую очередь вспоминают носители разных языков, услышав его?

Итак,

Счастье (рус.) – happiness (англ.) – bonheur (франц.) – Glück (нем.)

Правда, Glück в немецком языке означает еще и удачу.

Таким образом выглядит графическое представление для русского счастья:

В английском языке соседи-ассоциации вот такие:

Bring —приносить; express – выражать; prosperity – богатство, благосостояние;

pursuit – поиски, погоня. А также мир , свобода , печаль , радость , здоровье . И, заметьте, ни женского, ни семейного.

Французское счастье выглядит так:

Trouver – находить; vivre – жить. Выражение Que du Bonheur означает «Всё прекрасно » . Из существительных – радость , мгновения , несчастье и прилагательное истинное .

У немцев все куда серьезнее. В первой десятке, кроме прилагательного счастливый и сочетания Glück haben! – «В рубашке родился!», есть еще такое:

Ein bisschen Glück – «немного счастья» (или «немного удачи»);

Wenig Glück – примерно то же самое;

Kein Glück – примерно соответствует русскому выражению «не повезло».

Вот и представьте, о каком счастье может мечтать смешанная русско-немецкая пара. Лейпцигский корпус не обманешь!

На одну заповедь меньше

В начале двадцатого века Н. Гумилев разработал принципы стихотворного художественного перевода – так называемые «девять заповедей». Он полагал, что при переводе поэтического произведения должны быть сохранены:

1) число строк,

2) метр и размер,

3) чередование рифм,

4) характер enjambement (то есть перехода мысли с одной строки на другую),

5) характер рифм,

6) характер словаря,

7) тип сравнений,

8) особые приемы,

9) переходы тона.

Гумилев считал: «Так как их на одну меньше, чем Моисеевых… они будут лучше исполняться».

Сбылся ли прогноз?

У современных переводчиков, особенно переводчиков-любителей, вполне вольное отношение к названным заповедям. «Я так вижу», – говорят они, делая из восьмистрочного стихотворения поэму строк так на сорок. «Я так вижу» – и мужская рифма заменяется женской. «Вижу я так!» – и вместо написанного ямбом оригинала (помните ямб: «Мой дядя самых честных правил»? ) мы вынуждены наслаждаться дактилем, амфибрахием, а то и вовсе гекзаметром.

И ладно бы дело касалось перевода стихотворения. Почитали бы, вспомнили бы анекдот:

– Не нравится мне этот Карузо!

– А где ты его слушал?

– Да мне Рабинович напел!

Так вот, прочитали бы, вспомнили бы анекдот – и всё. А если дело касается перевода песен? Там ведь, пардон, музыкальный размер. Там ведь, пардон, мелодия. Если рисунок текста и музыки совпадают – полдела сделано. Это, по крайней мере, можно петь. Хотя бы чисто технически. А если не совпадают?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Кублицкий - Таймыр, Нью-Йорк, Африка... [Рассказы о странах, людях и путешествиях]](/books/1073752/georgij-kublickij-tajmyr-nyu.webp)