Арминэ Хачатурян - Кольпоскопия. Основы алгоритмов диагностики и тактики ведения заболеваний шейки матки

- Название:Кольпоскопия. Основы алгоритмов диагностики и тактики ведения заболеваний шейки матки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Нордмедиздат»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94869-124-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арминэ Хачатурян - Кольпоскопия. Основы алгоритмов диагностики и тактики ведения заболеваний шейки матки краткое содержание

Кольпоскопия. Основы алгоритмов диагностики и тактики ведения заболеваний шейки матки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У большинства больных с данными цитологическими результатами в динамике клеточный состав возвращается к норме. Однако у 10–20 % пациенток патологические изменения эпителия прогрессируют [11].

При выявлении изменений клеток типа ASC-US или ASC-H на фоне воспаления, повторные мазки следует брать не ранее чем через 2 месяца после лечения.

Внутриэпителиальная неоплазия (дисплазия) шейки матки (Cervical intraepithelial neoplasia – CIN)

Дисплазия – это патологический процесс, при котором нарушается способность клеток к дифференцировке, и в различных слоях эпителия появляются клетки с разной степенью атипии (ВОЗ). Основными цитологическими признаками, позволяющими провести дифференциальную диагностику реактивных изменений эпителия, дисплазии и рака, являются изменения в ядрах. Диспластические изменения могут возникать как в многослойном плоском эпителии влагалищной части шейки матки, так и на участках плоскоклеточной метаплазии в зоне трансформации, а также в цервикальном канале. При этом нередко степень выраженности этих изменений может быть различной. Начинаясь, как правило, в зоне стыка плоского и цилиндрического эпителия или зоне трансформации, диспластические изменения распространяются на влагалищную часть и /или в цервикальный канал, где встречаются наиболее тяжелые степени поражений. Дисплазия может сопутствовать инвазивному раку.

В зависимости от степени распространенности патологических изменений выделяют дисплазию I, II, III степени и внутриэпителиальный рак (cr in situ).

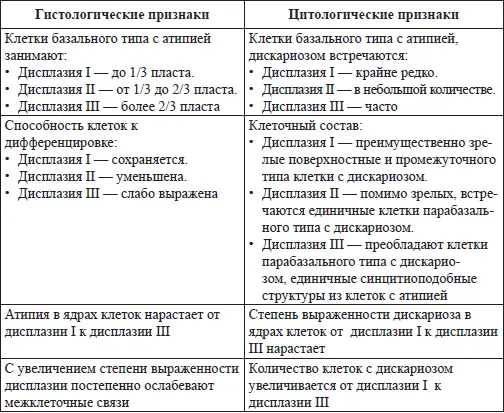

Дисплазия легкой степени (I степени) гистологически характеризуется незначительной степенью нарушений дифференцировки клеток, в препаратах базальные клетки с атипией занимают менее трети эпителиального пласта, при этом межклеточные связи сохранены (рис. 13). Цитологические критерии дисплазии основываются на степени выраженности изменений формы и структуры ядра (дискариоз). Часто при дисплазии I степени отмечаются признаки папилломавирусной инфекции.

При умеренной дисплазии (II степени) базальные клетки с атипией занимают от одной до двух третей эпителиальной толщи. В цитологических препаратах, соответствующих умеренной дисплазии, большинство клеток расположены разрозненно, способность их к дифференцировке нарушена в большей степени, увеличено ядерно-цитоплазматическое соотношение (рис. 14).

При тяжелой дисплазии (III степени) более двух третей эпителиального пласта занимают клетки базального слоя с атипией. К цитологическим критериям тяжелой дисплазии относится значительное нарушение способности клеток к дифференцировке, при этом лишь небольшое число клеток пораженного участка способно созревать до клеток промежуточного типа. Признаки дискариоза выражены в большей степени, размеры ядер могут быть меньше, чем при дисплазии I/II, но ядерно-цитоплазматическое соотношение в большей мере сдвинуто в сторону ядра. Чем тяжелее степень выраженности дисплазии, тем чаще встречаются скопления измененных клеток в виде пластов и синцитиоподобных структур (рис. 15).

В цитологических препаратах, которые берутся со всей поверхности эктоцервикса, наряду с измененными клетками имеются и клетки нормального эпителия, так как диспластические процессы затрагивают ограниченные участки эпителиального пласта (рис. 16). Чем больше степень выраженности дисплазии, тем больше клеток с атипией попадет в цитологический препарат, и тем менее зрелыми будут эти клетки. В то же время, цитологический материал составляют лишь клетки поверхностных слоев, а оценка состояния базальной мембраны и клеток базального слоя возможна только по косвенным признакам (табл. 2). В связи с этим важность и необходимость кольпоскопии с проведением прицельной биопсии с гистологическим исследованием одного или нескольких подозрительных участков поверхности шейки матки бесспорна.

Цитологическая диагностика и дифференциальная диагностика внутриэпителиальной неоплазии железистого эпителия и аденокарциномы сложна и не всегда возможна, поэтому обычно цитологическое заключение дается в предположительной форме. С целью уточнения диагноза показано проведение диагностического выскабливания цервикального канала (эндоцервикальный кюретаж).

При внутриэпителиальном раке практически весь эпителий пораженного участка состоит из незрелых клеток с атипией, отсутствуют признаки клеточной дифференцировки, однако целость базальной мембраны не нарушена.

Таблица 2

Сравнительная характеристика цитологических и гистологических признаков дисплазии различной степени выраженности

Провести дифференциальный диагноз между тяжелой дисплазией и внутриэпителиальным раком гистологическим и, тем более, цитологическим методом исследования не всегда возможно. При дисплазии III степени и внутриэпителиальном раке, а в части наблюдений и при дисплазии II степени, в отличие от слабо выраженной дисплазии, патологически измененные клетки представлены уже злокачественным клоном с отклонениями пролиферативной активности и дифференцировки [17]. Возможность применения дополнительных иммуногистохимических методов обнаружения маркеров опухолевого роста позволит осуществлять раннюю диагностику и дифференциальную диагностику патологических пролиферативных процессов в клетках.

Инвазивный рак характеризуется выраженным полиморфизмом клеток, нарушается целость базальной мембраны, отмечается инвазия атипичных клеток в строму.

4. Цитологическая классификация состояний шейки матки

Со времен разработки Д. Папаниколау классификации результатов цитологического исследования до настоящего времени делаются попытки упростить систему наименований данных обследования, сделать ее доступной и понятной не только врачу, но и пациентке.

Цитологическая классификация Д. Папаниколау включала в себя пять классов мазков в зависимости от наличия и тяжести цитологических аномалий (табл. 4).

Со временем, класс 3 потребовал более подробного рассмотрения, и появилась концепция дисплазии, или пролиферации атипичных клеток, предложенная Reagan и соавт. в 1953 г. Предложенная терминология была утверждена ВОЗ и могла быть использована в качестве как цитологической, так и гистологической классификации. Она дифференцировала четыре интраэпителиальные стадии: три варианта дисплазии (слабую, среднюю и тяжелую), без уточнения их онкогенного потенциала, и Carcinoma in situ как истинный неопластический процесс.

В конце 1960-х годов результаты длительных клинических и лабораторных исследований привели к заключению, что дисплазия и Carcinoma in situ представляют собой гистологическую непрерывность и имеют единую потенцию к прогрессии. Был предложен термин «цервикальная интраэпителиальная неоплазия» (CIN), который первоначально использовался для гистологических исследований (1967 г., Richart), а позже эта классификация была адаптирована ВОЗ для цитологических исследований (1973). CIN были разделены на три стадии (см. табл. 4): CIN I – соответствует дисплазии слабой степени, CIN II – дисплазии средней степени, CIN III – дисплазии тяжелой степени и Са in situ (CIS). Описанная CIN-терминология подчеркивала, что все эти процессы, включая и CIN I, являются по сути своей предраковыми, а термин «CIN III» объединяет два состояния, так как не всегда возможно установить различия между дисплазией тяжелой степени и интраэпителиальным раком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: