Коллектив авторов - Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей

- Название:Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Нордмедиздат»

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94869-125-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей краткое содержание

Острые кишечные инфекции в практике педиатра и семейного врача: руководство для врачей всех специальностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сальмонеллы – грамотрицательные палочки длиной 1–3 мкм, шириной 0,5–0,8 мкм, подвижные, не образуют спор и капсул. Они хорошо растут при температуре от 7 до 45 °C и pH 4,1–9,0 на обычных питательных средах – с образованием прозрачных колоний, мясо-пептонном агаре – голубоватого цвета, среде Эндо – прозрачных розовых, среде Плоскирева – бесцветных мутных, висмут-сульфитном агаре – черных с металлическим блеском. Сальмонеллы обладают высокой устойчивостью к воздействию физических и химических факторов. В воде сохраняются до 5 мес., почве – 9 мес., комнатной пыли – 6 мес., высушенных фекалиях – 4 года, замороженном мясе – 3–6 мес., колбасных изделиях – 2–4 мес., яйцах – 3 мес., яичном порошке – 9 мес., молоке – 20 сут., сливочном масле – 9 мес., сырах – 1 год, на замороженных овощах и фруктах – 2,5 мес. При температуре 56 °C погибают через 1–3 мин, кипячение убивает их мгновенно. При замораживании возбудители сальмонеллеза могут оставаться жизнеспособными длительное время. В пищевых продуктах сальмонеллы не только хорошо сохраняются (масло, сыр, творог, хлеб), но и размножаются (молоко, масло). Сальмонеллы, находящиеся в куске мяса массой 400 г и толщиной до 9 см, погибают лишь при его варке в течение 3,5 ч. Соление и копчение мяса не убивает сальмонелл. В то же время в продуктах, содержащих лимонный сок, уксусную кислоту, сальмонеллы быстро погибают.

Эпидемиология.Источником инфекции являются животные и человек (больной и бактерионоситель). Основная роль в распространении сальмонеллеза принадлежит животным, у которых инфекция протекает в виде манифестных форм и бактерионосительства. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют животные – носители сальмонелл. Важнейшим источником инфекции является домашняя птица (куры, индейки, гуси, утки), крупный рогатый скот, свиньи, реже овцы и козы. Зараженность крупного рогатого скота сальмонеллами колеблется от 0,4 до 21,6 %, домашней птицы – более 50 %, свиней – 2,8-20 %, овец и коз – 1,8–4,4 %.

Резервуаром сальмонеллезной инфекции являются грызуны, дикие птицы (воробьи, голуби, чайки, снегири), а также устрицы, улитки, гусеницы, тараканы, мухи, пчелы, лягушки, черепахи, рыбы, змеи.

Механизм передачи – фекально-оральный. Пути передачи: пищевой, контактно-бытовой, реже водный; возможен воздушнопылевой. Контактно-бытовой путь передачи отмечается чаще у недоношенных, детей первого года жизни с отягощенным преморбидным фоном.

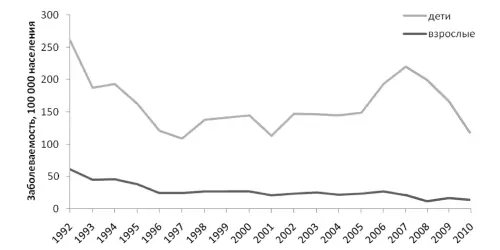

Диаграмма 8.Показатели заболеваемости сальмонеллезом среди различных групп населения, Санкт-Петербург, 1992–2010 гг.

Заражение происходит через полотенца, игрушки, горшки, пеленальные столики, манежи, руки медицинского персонала. Факторами передачи могут быть и медицинские инструменты (катетер, эндоскоп и др.). Распространению инфекции в стационарах способствуют переуплотнение палат, необоснованное перемещение больных из палаты в палату, отсутствие необходимых вспомогательных помещений, повторное использование одноразовых инструментов, некачественная обработка постельных принадлежностей.

Ребенок может заразиться сальмонеллезом от больной матери внутриутробно, во время родов, а также через грудное молоко. Возможно инфицирование через конъюнктивы.

В последние годы отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в родильных домах, соматических и инфекционных больницах, отделениях реанимации новорожденных и недоношенных, а также в закрытых детских учреждениях (диаграмма 8). В этих случаях сальмонеллез вызывается госпитальными штаммами – S. typhimurium variant Copengagen, S. panama, S. haifa, S. virchov. Госпитальные штаммы характеризуются биохимической однородностью, полирезистентностью к антибиотикам и дезинфектантам, они не лизируются специфическими фагами. При госпитальном сальмонеллезе источником инфекции является человек (больные дети или медицинский персонал); пути передачи – преимущественно контактно-бытовой, реже пищевой. Характерны высокая контагиозность, вялое, торпидное течение, преобладание тяжелых форм, высокая летальность.

Восприимчивость. Заболеваемость в возрасте до 1 года в 10–15 раз выше, чем детей школьного возраста и взрослых. Заболеваемость детей, посещающих дошкольные учреждения, в 1,4–1,8 раза выше, чем неорганизованных.

Заболевания сальмонеллезом регистрируются в течение всего года, однако отмечаются сезонные подъемы в летне-осенний период (при пищевом пути заражения).

Иммунитет – типоспецифический, непродолжительный (5–6 мес.).

Патогенез. Входными воротами является слизистая оболочка ЖКТ. В патогенезе сальмонеллезов различают следующие фазы: проникновения, или алиментарного заражения; инвазии сальмонелл в пищеварительный тракт и генерализации; обсеменения и образования септических очагов; элиминации возбудителя из организма или перехода в состояние бактерионосительства.

В полости рта сальмонеллы подвергаются кратковременному воздействию ферментов слюнных желез. Затем возбудители через пищевод попадают в желудок. Под влиянием соляной кислоты желудочного сока часть микроорганизмов погибает, выделяя эндотоксин. Инфекционный процесс может закончиться на стадии гастрита. При сниженной кислотности желудочного сока, особенно у детей раннего возраста, сальмонеллы попадают в тонкую кишку, развивается основной патологический процесс. Часть возбудителей, поступивших в тонкую кишку, также погибает в ее верхних отделах под воздействием ферментов поджелудочной железы, бактерицидных факторов желчи, выделяя при этом эндотоксин. В отдельных случаях процесс распространяется также и на толстую кишку.

Патогенность сальмонелл определяется прежде всего способностью к адгезии и колонизации. Обладая адгезивностью, сальмонеллы прикрепляются к эпителию и начинают размножаться. После прикрепления к гликокаликсу и рецепторам мембраны энтероцитов сальмонеллы, обладающие высокой инвазивностью и цитотоксичностью, через фагосомоподобную вакуоль способны проникать в собственный слой слизистой оболочки кишечника (lamina propria). В тканях, в основном в собственной пластинке, идет интенсивное разрушение бактерий и высвобождение эндотоксина. Параллельно происходят размножение сохранившихся сальмонелл, колонизация эпителия кишечника с развитием признаков катарального и гранулематозного воспаления.

В дальнейшем происходит генерализация поражения. С током крови сальмонеллы разносятся по всему организму и внедряются в различные органы и ткани. Одна часть микроорганизмов под действием бактерицидных факторов крови погибает, другая – фиксируется в макрофагах, лимфоидной ткани кишечника и внутренних органах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: