Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Название:Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения краткое содержание

Исследована динамика самоубийств и факторов суицидального риска, тенденций общественного психического здоровья населения. Показан социально-экономический ущерб вследствие распространения суицидов. Дана оценка потребности населения в специализированных (психологических, психотерапевтических, психиатрических) видах помощи.

Определены приоритетные направления совершенствования межведомственной политики по организации региональной системы профилактики суицидального поведения.

Книга предназначена научным работникам, специалистам в области здравоохранения и социальной защиты, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психического здоровья населения.

Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На наш взгляд, актуализация алкогольных причин смертности не снижает остроты проблемы суицидального поведения, поскольку алкоголизм и самоубийство – это формы аутодеструктивной активности, которые развиваются по одинаковым механизмам. Кроме того, при фиксировании смерти от суицида чаще всего учитываются только очевидные случаи, поскольку возникают определенные проблемы, связанные с отношением к близким и родственникам погибшего суицидента. И хотя определенная часть смертей совершается под воздействием суицидального импульса, однако, из этических соображений, регистрируется как, например, дорожно-транспортное происшествие или повреждение с неопределенными намерениями. Статистика самоубийств во всем мире является заниженной по сравнению с ее реальными масштабами. Как отмечают специалисты ВОЗ, «суицид неправильно классифицируют, записывая, что смерть наступила в результате неопределенной или естественной причины, например, когда люди – особенно престарелые – перестают принимать лекарства, поддерживающие их жизнь. Суицид может быть не распознан официально, когда наркоман принимает повышенную дозу, когда человек преднамеренно морит себя голодом (так называемая «суицидальная эрозия») или когда он умирает через некоторое время после попытки самоубийства. В этих случаях, так же как в случае эвтаназии или ускорения смерти, официально записывают клиническую причину смерти» [70].

Одним из самых распространенных вариантов суицида подобного характера является «автоцид» (смерть, наступившая в результате ДТП). Исследования Центра профилактики самоубийств в Лос-Анджелесе свидетельствуют о том, что у 25 % жертв автокатастроф перед этим отмечалось подавленное состояние и чувство беспомощности, т. е. классические проявления суицидальных тенденций. Около 25 % водителей, погибших по причине ДТП, намеренно или полунамеренно спровоцировали свою смерть рискованными действиями за рулем [50].

Таким образом, установить точное число смертей, обусловленных суицидальным поведением, практически невозможно, но можно предположить, что самоубийство (в явной или завуалированной форме) является наиболее распространенной причиной смертности в классе «Несчастные случаи, травмы и отравления».

Как отмечает И. Орлова, «возрастная структура смертности от суицидов совпадает с аналогичной структурой общей смертности и еще раз подтверждает, что наиболее серьезным симптомом социального нездоровья России в 90-е гг. является сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста» (табл. 5) [98].

В первую очередь, проблема самоубийств распространена среди мужчин и жителей сельской местности (табл. 6) .

Таким образом, демографический кризис в стране вызван не только ключевыми историческими моментами 90-х годов (распад СССР в 1991 г., экономический кризис 1998 г.), но и недостаточной активностью государственной политики, направленностью общественной идеологии. По мнению А. Г. Вишневского, успех демографической стратегии СССР в начале 60-х годов был связан с приоритетной ролью государства в формировании демографической картины. Однако в середине 60-х годов возможности государства оказались исчерпанными, потребовалась новая стратегия, основанная на передаче части бюджетных средств бизнесу и домохозяйствам, а также на ответственности каждого человека за состояние своего здоровья. В отличие от западных стран, в СССР такой стратегии найти не удалось. Дальнейшие непродуманные социально-экономические реформы и смена идеологического курса в начале 90-х гг. тоже повлияли на жизнь широких слоев российского общества [130].

Таблица 5 . Уровень смертности от самоубийств в Российской Федерации(на 100 тыс. населения)

Таблица 6. Уровень смертности от самоубийств в Российской Федерации(умерших на 100 тыс. населения)

Повышенный уровень смертности трудоспособного населения является свидетельством того, что Россия до сих пор не завершила эпидемиологический переход, остановившись на четвертой его стадии.

Современное общественное устройство в стране практически полностью попадает под определение «социальная аномия», которое в свое время дал Э. Дюркгейм. Под этим состоянием общества французский социолог подразумевал отсутствие четких правил и норм поведения, когда старые ценности рухнули, а новые еще не сложились [3].

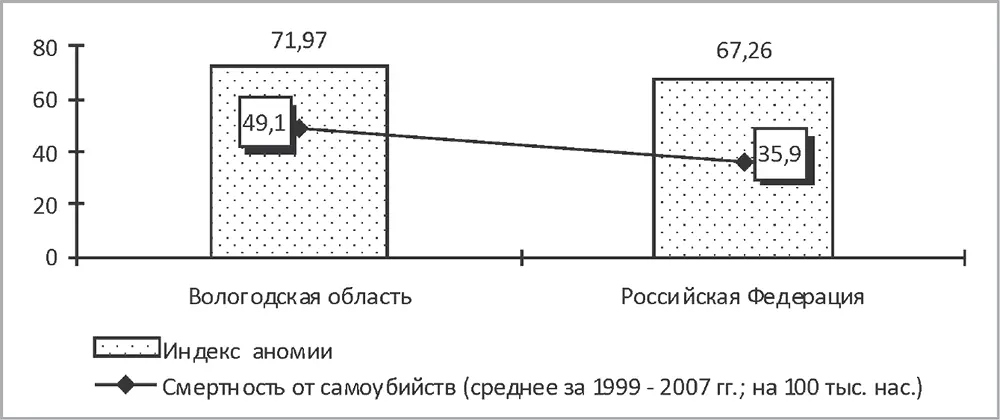

В среднем за период с 1999 по 2007 г. уровень смертности от самоубийств на территории Вологодской области был больше, чем в целом по России (рис. 3) . Та же тенденция наблюдается при расчете индекса социальной разобщенности для России и Вологодской области. Он определен в соответствии с научными разработками, проведенными в Центре исследований суицидального поведения Оксфордского университета [171].

Рис. 3. Значение индекса аномии на территории Вологодской области и Российской Федерации [1] Рассчитано автором по данным Всероссийской переписи населения.

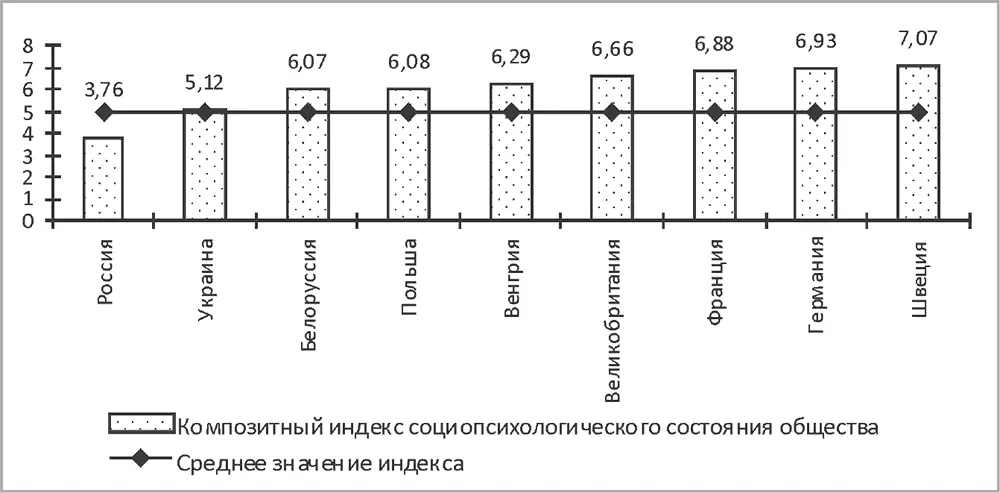

Учеными Института психологии Российской академии наук был разработан композитный индекс социопсихологического состояния общества, в состав которого вошли индексы самоубийств, убийств, социального сиротства, устойчивости семьи, заболеваемости психическими расстройствами, концентрации доходов и др. [162]. В России данный показатель за период 1990–2004 гг. составил 3,76, что ниже среднего значения (5 единиц) и меньше, чем в странах ближнего и дальнего зарубежья (рис. 4) .

Сопоставляя полученные результаты, ученые пришли к выводу, что общий уровень благополучия граждан той или иной страны зависит не только от социально-экономической ситуации, но и социально-психологического климата. В частности, сравнивая значения индекса в России и близких ей по менталитету и другим характеристикам Украине и Белоруссии, они отмечают: «…уровень жизни в России выше, чем в указанных странах, однако их граждане не гибнут в Чечне, живут в условиях менее криминализированных режимов, и это, наряду с некоторыми другими неэкономическими факторами, обусловливает их лучшее психологическое самочувствие» [162].

Рис. 4. Значение композитного индекса социопсихологического состояния общества в различных странах мира

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: