Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Название:Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения краткое содержание

Исследована динамика самоубийств и факторов суицидального риска, тенденций общественного психического здоровья населения. Показан социально-экономический ущерб вследствие распространения суицидов. Дана оценка потребности населения в специализированных (психологических, психотерапевтических, психиатрических) видах помощи.

Определены приоритетные направления совершенствования межведомственной политики по организации региональной системы профилактики суицидального поведения.

Книга предназначена научным работникам, специалистам в области здравоохранения и социальной защиты, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психического здоровья населения.

Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Отсутствие адекватного появляющимся проблемам развития системы здравоохранения и профилактики факторов смертности от внешних причин, в том числе самоубийств.

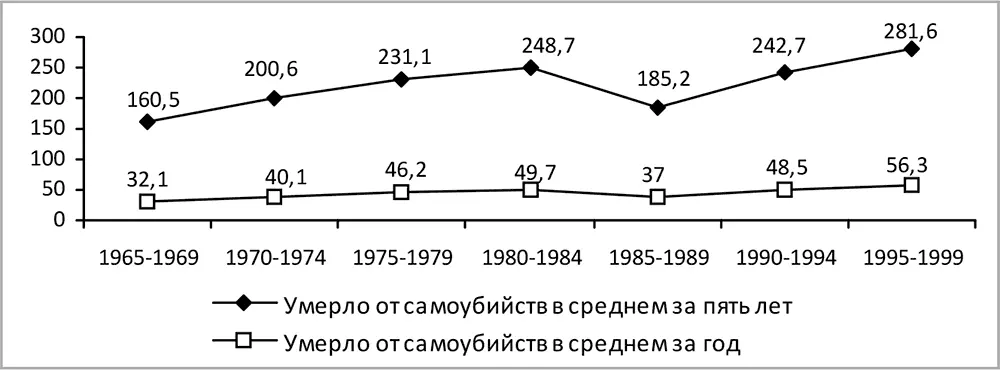

В динамике смертности среди населения с середины 60-х гг. до конца XX века В. Г. Семенова выделяет три этапа: 1965–1980 гг., когда тенденции смертности были неблагоприятными; 80-е годы – период позитивных тенденций, особенно ускорившихся с проведением антиалкогольных мероприятий, и период 90-х годов ХХ века, когда негативные тенденции возобновились невиданными темпами [138].

Специфика этих исторических этапов, отразившаяся в динамике смертности от самоубийств, представлена на рисунке 1 [26].

Рис. 1. Уровень самоубийств в России за период с 1965 по 1999 г.,тыс. чел.

Источник: Сравнительная характеристика лиц с различными способами суицида [Электронный ресурс] / Н. П. Ванчакова, А. В. Смирнов, К. В. Рыбакова, Ф. О. Урюпов. – Режим доступа: http://hiv.altnet.ru

Негативные тенденции в динамике суицидов до 80-х гг. обусловлены тем, что приоритетом советского здравоохранения была борьба с инфекционными заболеваниями, а также сокращение детской и младенческой смертности. «Реальные же факторы, определившие рост смертности (в первую очередь, алкоголизм), были, конечно, объявлены, но никакой продуманной и направленной борьбы с ними (если не считать случайных кампаний), в отличие от Запада, проведено не было» [27]. Как отмечают И. Н. Веселкова и Е. В. Землянова, «снижение продолжительности жизни в России с середины 60-х годов связано с двумя основными составляющими избыточной смертности:

1. Высокой и более «молодой», чем в развитых странах, смертностью от болезней системы кровообращения, которая, в отличие от большинства стран, не снижалась на протяжении последних двух десятилетий.

2. От несчастных случаев, отравлений и травм в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин, куда входит и смертность от суицидов» [27].

Снижение уровня смертности от самоубийств в 80-е гг. связано с антиалкогольной кампанией, благодаря которой общая смертность и продолжительность жизни вышли на уровень 65 лет, причем за счет сокращения смертности не в младенческом и детском, а в трудоспособном возрасте. С психологической точки зрения не менее важным был факт ожидания населением позитивных изменений в связи с «перестроечным» курсом реформ.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что ситуация, связанная с развалом Советского Союза в начале девяностых, сама по себе повлияла на стремительный рост случаев психических отклонений и самоубийств. Американские ученые Э. Брейнерд и Д. Катлер, исследуя причины смертности россиян в начале 1990-х гг., пришли к выводу, что на 25 % ее рост был обусловлен влиянием стресса и отчаяния, на 25 % – возросшим уровнем потребления алкоголя. При этом исследователи опровергли тезис о том, что на скачок смертности существенное влияние оказали неразвитость системы здравоохранения, неправильный образ жизни большинства россиян и безработица [15].

Государство, культивируя новую идеологию рыночных отношений, все больше отстранялось от участия в решении социальных и экономических проблем населения. По этим причинам к началу 90-х гг. Россия находилась в критическом состоянии по трем направлениям:

• экономическому (резкий спад производства, обнищание широких слоев населения, расслоение населения по доходам);

• социальному (маргинализация, безработица, криминализация);

• медицинскому (отсутствие профилактического звена в здравоохранении, постоянное увеличение количества платных услуг, а также размера их оплаты).

Как отмечает руководитель Федерального научно-методического суицидологического центра д.м.н., профессор В. Ф. Войцех, «увеличение числа попыток самоубийств началось с 1991 года в связи с резким изменением социально-экономической ситуации в стране, безработицей, низкой заработной платой или вовсе ее отсутствием, низкой социальной поддержкой населения, инфляцией, ростом числа страдающих алкоголизмом» [136].

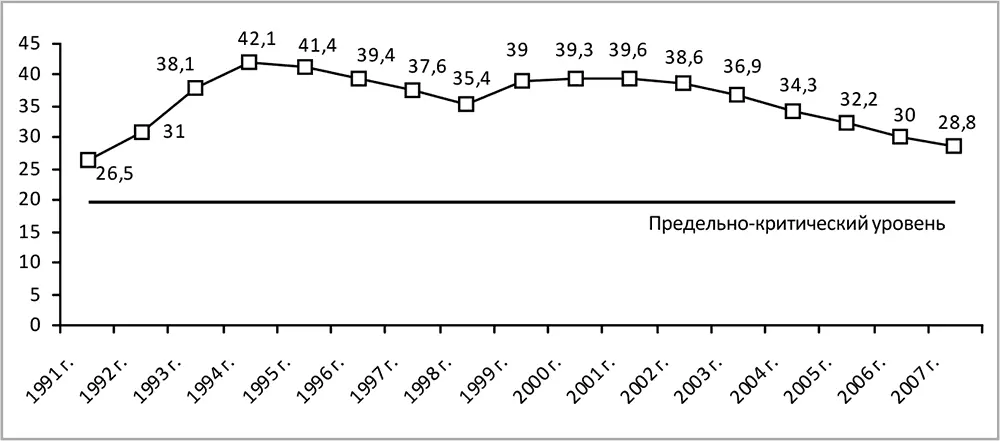

Тенденции снижения суицидов, наблюдавшиеся в периоды с 1994 по 1998 г. и с 2000 по 2007 г., обусловлены адаптацией населения к изменившимся социально-экономическим условиям. По мнению директора Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии А. Чуприкова, уменьшение смертности от самоубийств в последние три – четыре года «свидетельствует о приспособлении населения в целом к достаточно сложным для него условиям жизни при рыночной экономике» [156]. Однако и в 2007 г., в условиях относительной экономической стабилизации в обществе, уровень самоубийств в стране превышал предельно-критическое значение, установленное Всемирной организацией здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. населения; рис. 2 ) [99].

По мнению д.ф.н. И. Б. Орловой, «об огромном «вкладе» в прирост смертности от социально обусловленных причин свидетельствует тот факт, что за изучаемое десятилетие наибольшее увеличение фиксируется в смертности от отравлений алкоголем, убийств, самоубийств, дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза» [98]. На фоне европейских государств у нас наблюдается несоизмеримо более высокий уровень погибших от причин категории «несчастные случаи, травмы и отравления» (внешние причины воздействия).

Рис. 2. Уровень самоубийств в России после 1991 года(умерших на 100 тыс. чел.)

Источник: Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 53 с.

Как отмечает Е. Ю. Андреева, «в настоящее время российский уровень смертности от внешних причин является самым высоким среди стран Европейского региона… В группе внешних причин суицид был и остается самым жестоким киллером, уносящим в России больше всего человеческих жизней» [12].

Е. М. Андреев и А. Г. Вишневский считают, что продолжительность жизни в России «в решающей степени определяется неблагоприятной динамикой смертности от двух групп причин смерти – болезней системы кровообращения и, особенно, внешних причин». При этом, анализируя вклад последних, они отмечают: «Если оценить соответствующий вклад в смертность наиболее жизнеспособной части населения – взрослых в возрасте от 15 до 65 лет, – то внешние причины вообще выходят на первое место» [11].

А. Е. Иванова и В. Г. Семенова отмечают, что качественным результатом реформ 1990-х гг. стало кардинальное изменение структуры травматической смертности, свидетельствующее о ее маргинализации: «На протяжении всего дореформенного периода среди причин смерти доминировали самоубийства и дорожно-транспортные происшествия: они не только устойчиво занимали первое – второе места, но с существенным отрывом опережали все остальные причины, что в целом соответствовало вполне цивилизованной структуре внешних причин смерти… Современное положение характеризуется выходом на первые места проблем, связанных с насилием и алкоголем» [59].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: