Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Название:Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения краткое содержание

Исследована динамика самоубийств и факторов суицидального риска, тенденций общественного психического здоровья населения. Показан социально-экономический ущерб вследствие распространения суицидов. Дана оценка потребности населения в специализированных (психологических, психотерапевтических, психиатрических) видах помощи.

Определены приоритетные направления совершенствования межведомственной политики по организации региональной системы профилактики суицидального поведения.

Книга предназначена научным работникам, специалистам в области здравоохранения и социальной защиты, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психического здоровья населения.

Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

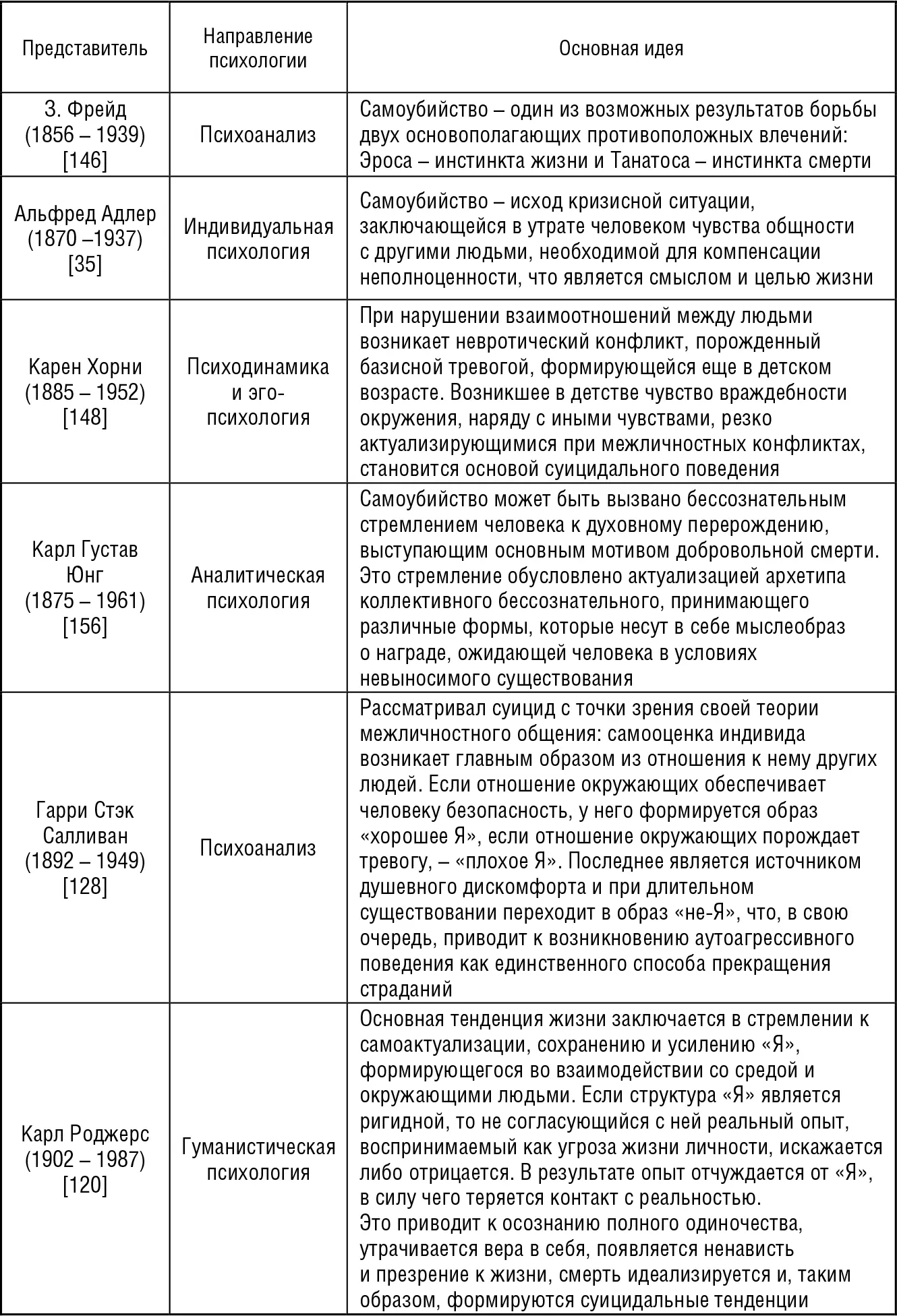

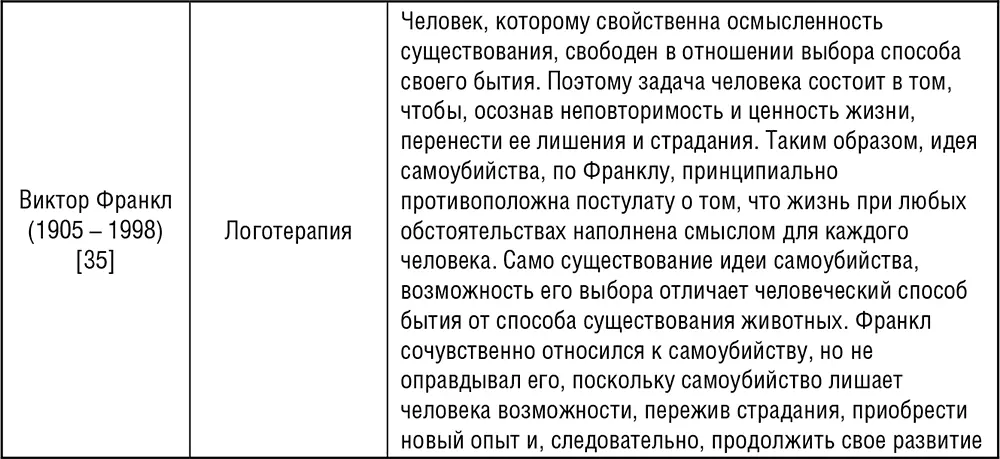

Таблица 3. Психологические теории суицида

Согласно концепции Э. Шнейдмана «самоубийство основывается на душевной боли, а главным ее источником являются фрустрированные психологические потребности» [158]. Среди таких потребностей человека можно выделить два типа: к первому относятся потребности человека в повседневной жизни (модальные потребности, с которыми человек живет). Ко второму типу относятся те потребности, которые становятся актуальными для человека в ситуациях давления, страдания, внутреннего напряжения и душевной боли (витальные потребности). Когда появляются мысли о суициде, внутренний фокус сознания смещается с обычных (модальных) к витальным потребностям, которые человек считает важнейшими для продолжения жизни и которые подвергаются фрустрации вследствие наличия угрозы, давления, боли или других обстоятельств.

Базируясь на методе психологической аутопсии, Э. Шнейдман создал теорию общих черт самоубийств , т. е. определенных характеристик, свойственных всем формам проявления суицидального поведения и методам реализации суицидальных действий, а также вывел свою типологию самоубийств (эгоистические, диадические, агенеративные суициды).

Создатель концепции саморазрушительного поведения Норман Фарбероу шире взглянул на проблему суицидального поведения, включив в это понятие другие формы аутоагрессии (алкоголизм, трудоголизм, неоправданную склонность к риску, опрометчивый азарт и др). Такой подход позволил Фарбероу разработать принципы современной профилактики суицидального поведения и стать инициатором создания центров профилактики суицидов в США, а затем во многих других странах мира.

В нашей стране суицидология начала развиваться в 1970-е годы, с того момента, когда в Московском институте психиатрии был создан специальный отдел под руководством профессора А. Г. Амбрумовой для научной разработки проблемы самоубийства. Тогда же открылся Всесоюзный научно-методический суицидологический центр, в задачу специалистов которого входило изучение поведения человека в различных экстремальных ситуациях.

Согласно концепции А. Г. Амбрумовой суицид – это проявление социально-психологической дезадаптации личности при наличии неразрешимых микросоциальных конфликтов. Уровень вероятности реализации суицидальных тенденций зависит от сочетания ряда факторов – уровня типологической готовности личности, наличия «горячей точки» (узловые моменты в биографии суицидента, стрессовая ситуационная нагрузка) [7].

Попытка самоубийства происходит, когда социально-психологическая дезадаптация приводит к невозможности реализации базовых ценностных установок личности (психическая депривация).

Рассматривая суицидальное поведение в общепсихологическом аспекте, специалисты учитывают взаимодействие факторов риска трех основных уровней: психопатологического, индивидуально-личностного и ситуационно-средового. Естественным следствием научных изысканий специалистов явилась необходимость создания новой, нетрадиционной системы мер по оказанию помощи людям, пытавшимся покончить с собой, вне психоневрологического диспансера и психиатрической больницы.

В настоящее время руководителем Федерального научно-методического суицидологического центра является доктор медицинских наук, профессор В. Ф. Войцех. Его позиция относительно причин и механизма суицидального поведения в целом продолжает отечественные традиции: «По определению, суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации в условиях неразрешенного социального конфликта. Сам конфликт может быть внутренним, внешним: неприятности на работе, скандалы в семье. Он приводит к истощению нервной системы, изматывает, затрагивает наиболее значимые личностные установки. Человек «зацикливается» на своей ситуации, начинает думать только о ней, перебирать возможные варианты ее разрешения, мучиться в поисках выхода, замыкаться в себе, при этом находясь в состоянии постоянного нервного напряжения, что приводит к нарушению сна, депрессии… Так он приходит к стрессу, кризису, во время которых появляются мысли о суициде. А дальше, как правило, попытка…» [136].

→ Социологический подход. Высокий уровень самоубийств в большинстве экономически развитых стран мира ставит вопрос о причинах возникновения этого явления и о поиске оптимальных средств для его предупреждения. Анализ проблемы суицидального поведения лишь в рамках клинико-психологических исследований неизбежно сужает угол зрения и оказывается явно недостаточным для понимания всего многообразия негативных факторов, лежащих в основе его формирования.

Автором социальной теории самоубийств является французский социолог Э. Дюркгейм, который впервые выдвинул идею о существенном влиянии социально-экономических причин на формирование суицидального поведения. Его взгляды наиболее полно отражены в работе «Самоубийство: социологический этюд» [48]. Автор характеризует суицидальное поведение с точки зрения социологии, определяет границы его исследования и специфику подхода. В частности, Дюркгейм пишет: «В каждом обществе можно констатировать предрасположение к известному количеству добровольных смертей. Такое предрасположение может служить предметом социального изучения в пределах социологии» [48].

Согласно концепции Дюркгейма, в зависимости от мотивационной основы существуют следующие типы самоубийств [48]:

1. Альтруистический суицид – самоубийство, совершенное «во благо», в интересах каких-либо людей или идей. Причиной его является недостаток индивидуализма, т. е. этот вид самоубийства можно рассматривать как «продукт абсолютной зависимости личности от общества». К такому типу относятся самоубийство лица, считающего себя обузой для окружающих (преклонный возраст, тяжелое заболевание); суицид «вслед за кем-то», самоубийство после смерти любимого человека; суицид по религиозным убеждениям.

2. Эгоистический суицид — самоубийство во имя собственных, «эгоистических» интересов как способ ухода от каких-либо проблем. В отличие от альтруистического суицида, причиной самоубийства эгоистического является «избыток индивидуализма», т. е. стремление индивида отстраниться от общества.

Принципиальная разница этих форм заключается в специфике «включенности» человека в социальную среду, большей или меньшей степени его интегрированности в социум. Эгоистическое самоубийство проистекает из того, что человек не видит смысла в жизни, а альтруистическое – вызывается тем, что человек видит смысл жизни вне ее самой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: