Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Название:Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения краткое содержание

Исследована динамика самоубийств и факторов суицидального риска, тенденций общественного психического здоровья населения. Показан социально-экономический ущерб вследствие распространения суицидов. Дана оценка потребности населения в специализированных (психологических, психотерапевтических, психиатрических) видах помощи.

Определены приоритетные направления совершенствования межведомственной политики по организации региональной системы профилактики суицидального поведения.

Книга предназначена научным работникам, специалистам в области здравоохранения и социальной защиты, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психического здоровья населения.

Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На начальных этапах развития общества сильнейшее влияние на общественное мнение и психологию каждого конкретного индивида имела религия , которая неразрывно связана с образом жизни и до сих пор считается одним из факторов, определяющих уровень распространенности самоубийств. Отношение к самоубийству ведущих мировых религий и менее распространенных верований имеет свои особенности, но сохраняет и некоторые общие черты. Например, христианство в целом объявляет грехом попытку лишения себя жизни, однако в протестантских странах количество суицидов существенно выше, чем в католических (например, за период с 1999 по 2005 г. в Италии – 6,5, в Дании – 13,5 на 100 тыс. населения). Комментируя это явление, французский социолог Эмиль Дюркгейм писал: «Единственным существенным различием между католицизмом и протестантизмом является тот факт, что второй в гораздо большей степени допускает свободу исследования, чем первый… Протестант в большей степени является творцом своей веры» [48]. Иудейская религия также запрещает самоубийства, и здесь в качестве главного антисуицидального фактора выступают не религиозные догмы, а высокая степень целостности и единства еврейской общины. В то же время некоторые восточные религии (буддизм, брахманизм) исходят из доктрины: «все, что привязывает человека к жизни, есть причина страдания», поэтому ставят перед верующими ряд требований (достичь определенного возраста, родить сына и т. д.), выполнение которых позволяет им самовольно лишать себя жизни.

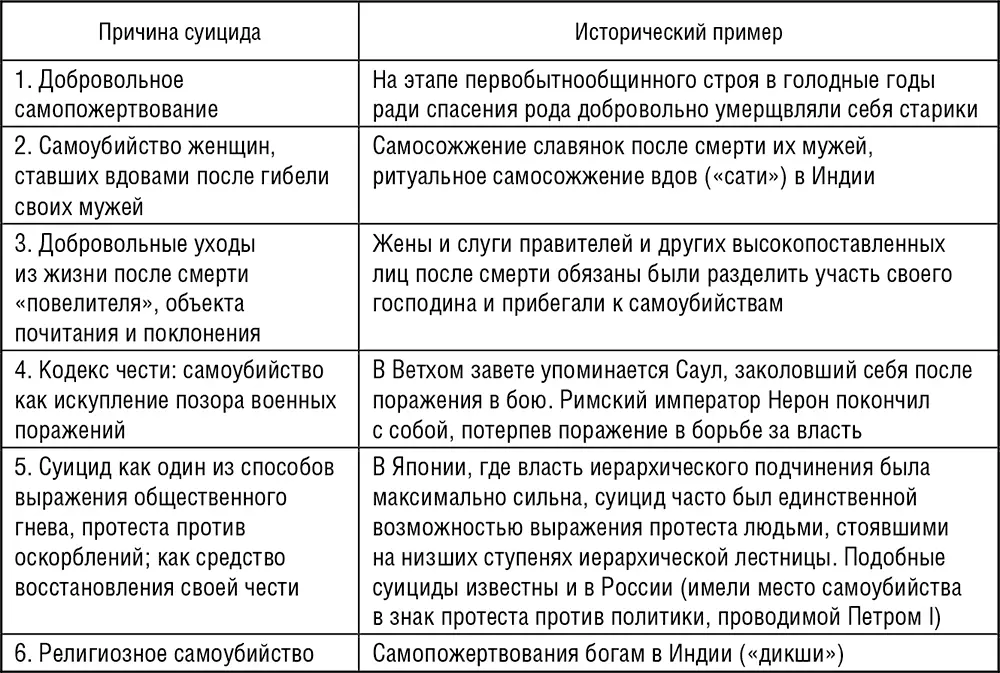

Таблица 1. Формы общественного поощрения суицидов

Религиозный «запрет» на самоубийство имеет положительный эффект и в настоящее время, однако такой подход влечет за собой гнев общества в отношении семьи «грешника». Табуирование суицида является исторической основой актуальной сегодня проблемы стигматизации и дискриминации суицидентов. Поэтому в XX веке отношение религии и общества к феномену суицида стало более толерантным и сочувствующим.

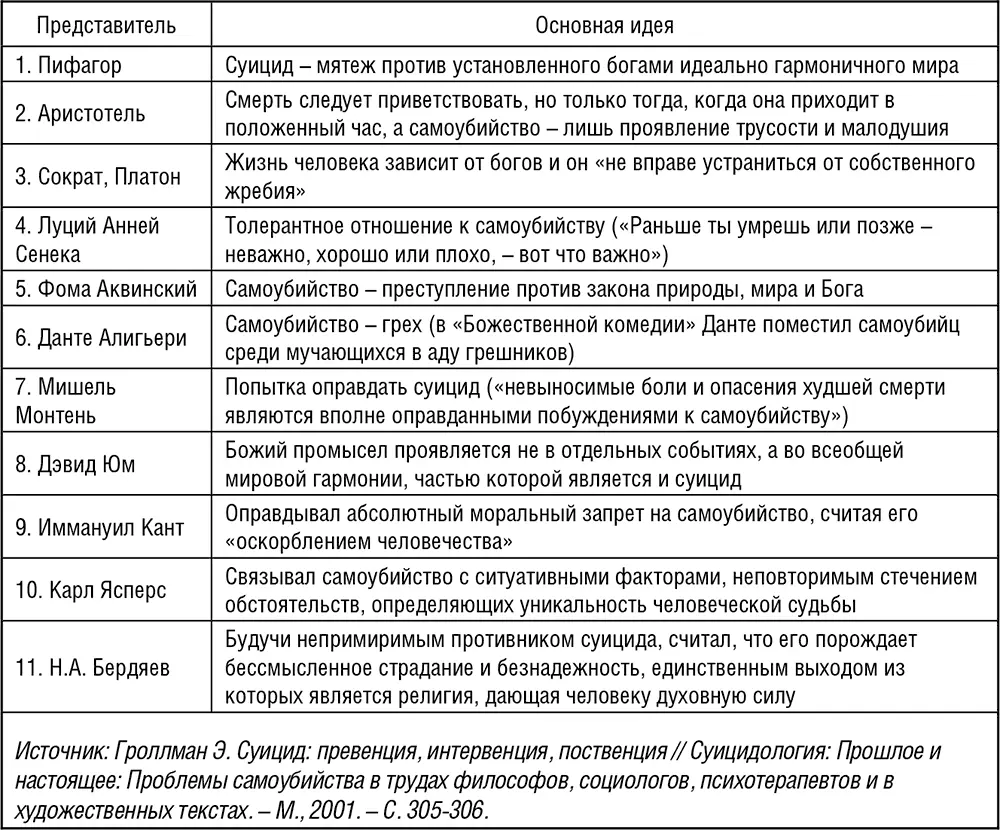

Характеристика периода традиционного общества была бы неполной без описания философских воззрений на проблему суицидального поведения. Философы эпохи древней греко-римской культуры, Средневековья, Возрождения и Нового времени по-разному относились к феномену самоубийства, и эта неоднозначность способствовала появлению научных теорий происхождения и формирования суицидальных тенденций (табл. 2) .

Таблица 2. Философские представления о самоубийстве

Подобные философские труды, касающиеся нравственной допустимости суицида и его побудительных мотивов, предшествовали возникновению научного интереса к данной проблеме. С середины XIX в. в изучении проблемы суицидального поведения наряду с философскими и нравственными позициями были использованы знания из области психологии и психиатрии, антропологии и этнологии, правоведения, социологии и других наук, что позволяет сегодня рассматривать феномен самоубийства с междисциплинарных позиций.

Научные подходы к проблеме суицидального поведения появляются в конце XIX века. Они связаны, прежде всего, с именами социолога Э. Дюркгейма, психоаналитиков З. Фрейда, A. Адлера, К. Г. Юнга, психологов-гуманистов К. Роджерса, B. Франкла, суицидологов Э. Шнейдмана и Н. Фарбероу.

Из всего многообразия научных подходов можно выделить следующие:

1) психопатологический;

2) общепсихологический;

3) социологический;

4) танатологический или историко-культурный.

Рассмотрим подробнее специфику этих подходов.

→ Психопатологическая концепция (Прозоров, Хендин, Исакссон) исходит из предположения о том, что все самоубийцы – это душевнобольные люди, а все суицидальные действия – проявление психического расстройства. Сама проблема суицидального поведения изучалась типичными медицинскими методами, т. е. с точки зрения этиологии, патогенеза и клинической картины заболевания. В данном подходе предлагались различные методы медикаментозного и терапевтического лечения суицидентов.

В рамках психопатологической концепции сегодня изучаются генетические, физиологические, биохимические и другие параметры жизнедеятельности организма. Ряд исследователей, ссылаясь на большую частоту суицидов среди родственников самоубийц, считают это доказательством роли генетического фактора (Tsuang M. T., 1977; Garfinkel B. D., 1979; Roy A., 1983). Исследования, проведенные в Дании, показали бо́льшую конкордантность по фактору самоубийства у однояйцевых, чем у двуяйцевых близнецов (Juel-Nielsen, Videbech, 1970).

Наибольших успехов достигли исследования по определению связи между склонностью к суицидальному поведению и уровнем серотонина в крови и спинномозговой жидкости (Asberg M., 1976; Brown G. L., 1982; Beker U., 1996). «У людей, страдающих депрессивным расстройством, низкий уровень серотонина может приводить к агрессивным и импульсивным поступкам, которые обусловливают суицидальные мысли и действия. Но и вне депрессии низкий уровень серотонина способствует возникновению агрессивных тенденций, что делает этих людей опасными для себя и окружающих» [127].

В настоящее время принято считать, что суицид не является результатом психической патологии (об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что почти две трети всех суицидов в мире совершается психически здоровыми людьми), однако представление о биохимической природе самоубийства рассматривается как одно из наиболее перспективных в плане возможностей купирования суицидальных тенденций.

→ Согласно общепсихологической концепции основным в формировании суицидальных тенденций является психологический фактор. Концепции суицида с точки зрения представителей данного направления изложены в таблице 3.

Ведущими в современной суицидологии признаются исследования американских ученых Эдвина Шнейдмана и Нормана Фарбероу.

Суицидолог Э. Шнейдман в ходе проводимого им исследования психологической аутопсии (посмертный анализ обстоятельств, предшествующих и сопутствующих самоубийству: изучение биографии суицидента, различной документации, в том числе медицинской, предсмертных записок и т. д.) установил, что в основе суицидального поведения лежит особый психологический механизм, названный им « душевной болью » (psychache). Когда переживание негативных эмоций и драматических аспектов жизни становится особенно интенсивным, человек испытывает душевные страдания, и для того, чтобы по-настоящему понять самоубийство, следует прежде всего подумать о том, что заставляет человека лелеять мысль о смерти как способе прекращения страданий. Душевные страдания представляют собой реально испытываемую человеком боль, а летальность относится к идее, самой мысли о смерти как способе избавления от боли [158].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: