Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Название:Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСЭРТ РАН

- Год:2010

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Шабунова - Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения краткое содержание

Исследована динамика самоубийств и факторов суицидального риска, тенденций общественного психического здоровья населения. Показан социально-экономический ущерб вследствие распространения суицидов. Дана оценка потребности населения в специализированных (психологических, психотерапевтических, психиатрических) видах помощи.

Определены приоритетные направления совершенствования межведомственной политики по организации региональной системы профилактики суицидального поведения.

Книга предназначена научным работникам, специалистам в области здравоохранения и социальной защиты, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психического здоровья населения.

Социально-экономические и демографические аспекты суицидального поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. Аномический суицид – самоубийство как реакция протеста на экзистенциальный кризис (экономический, политический, семейный, межличностный, внутриличностный) или ситуацию, угрожающую возникновением такого кризиса (например, при резком изменении образа жизни).

4. Фаталистический суицид — самоубийство как следствие сверхконтроля или чрезмерного регулирования (конформизма).

Аномическое и фаталистическое самоубийства, по Дюркгейму, являются результатом тяжелого разногласия между личностью и окружающей его средой. Они определяются сопутствующими жизни субъекта страданиями, которые в конечном итоге заставляют человека насильственно прервать жизнь, кажущуюся ему невыносимой. Причем зачастую такое решение принимается раньше, чем человек успевает узнать эту жизнь на собственном опыте.

Э. Дюркгейм выделяет социальные и внесоциальные факторы риска. К внесоциальным факторам относятся психоорганическое предрасположение, физическая среда (климат, температура и т. д.), раса и наследственность.

К собственно социальным факторам риска Э. Дюркгейм относит:

1. Внешние обстоятельства, в которых находится самоубийца, микросоциальные и биографические характеристики.

2. Природу самих обществ (ведущий фактор риска). Каждое общество имеет свою устойчивую статистику суицидов, ее динамику и предпочитаемые формы ухода из жизни. Следовательно, каждая социальная группа имеет к самоубийству определенную, присущую именно ей коллективную наклонность.

Таким образом, суть социологического подхода к феномену суицида состоит в расширении спектра факторов, под воздействием которых возникают суицидальные тенденции, от индивидуально-психологических до социально-экономических и социально-психологических.

→ Танатологический (историко-культурный) подход. Танатологический подход рассматривает самоубийство как историко-культурный феномен ценностного отношения человека к смерти. В рамках данного подхода анализируются древние обычаи, ритуалы, эволюция религиозных и философских концепций суицида, а также отражение темы суицида и смерти в литературе и искусстве.

Современная суицидология имеет большой багаж знаний о механизмах возникновения и развития суицидальных тенденций, поэтому усилия отечественных и зарубежных исследователей сосредоточены в основном на изучении факторов суицидального риска и возможностей повышения эффективности оказания помощи суицидентам и членам их семей. К таким ученым можно отнести Г. В. Старшенбаума (кризисная психотерапия), Д. И. Шустова (алкогольные суициды), А. Б. Смулевича (депрессия), В. Патнема (расстройства множественной личности), Д. Давидсона (посттравматические стрессовые расстройства) и т. д.

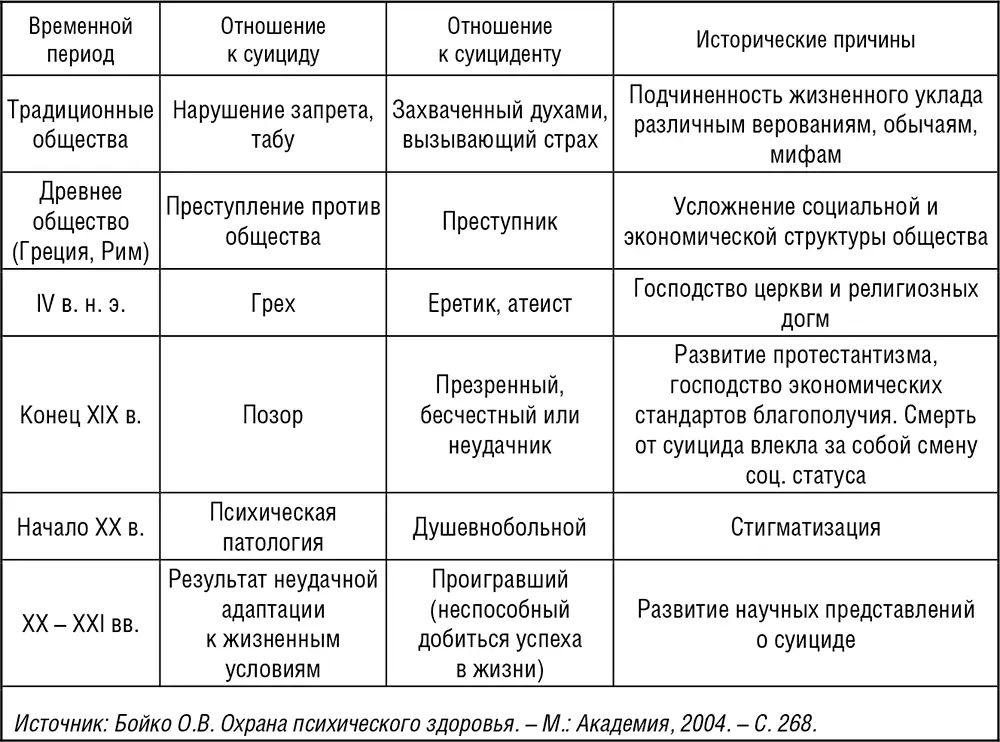

С течением времени отношение общества к феномену суицида изменялось от карательного к сочувствующему. Общая динамика этого процесса представлена в таблице 4 [22].

На протяжении всей истории развития общества существовало и позитивное отношение к суициду и суициденту, хотя это следует рассматривать скорее как исключение из правил. Суицид могли рассматривать как проявление мужества, верности, как способ самопожертвования или проявление свободы своей воли. По утверждению В. Ф. Войцеха, отношение россиян к суициду и человеку, пытавшемуся покончить с собой, выглядит следующим образом: «Половина опрошенных считает, что в любой ситуации суицид неприемлем, половина признает такие попытки в крайних случаях возможными. Осуждения суицидентов и суицида как такового не наблюдается, хотя, например, для верующего человека – это тяжкий грех. Но у нас к суицидентам обычно относятся с пониманием, мол, тяжкая жизнь довела человека до самоубийства…» [136].

Таблица 4. Динамика общественного мнения о суициде и суициденте

Таким образом, исторический взгляд на проблему суицидального поведения позволяет сделать вывод о том, что вместе с отношением общества к явлению суицида менялась и сама его суть: если на начальных этапах истории добровольный уход из жизни носил прагматичный характер и во многом был обусловлен религиозными традициями, то в XX веке основным его мотивом стала неудовлетворенность теми или иными условиями жизни, изучением которых занимается современная суицидология.

1.2. Исторические предпосылки актуальности проблемы суицидального поведения в Российской Федерации

На динамику распространения самоубийств в России и Вологодском регионе оказали влияние те же события, которые определили специфику всей структуры смертности населения. Можно выделить следующие этапы:

1. С 1965 по 1980 г. – рост числа суицидов, связанный с тем, что приоритетной для системы здравоохранения была борьба с инфекционными заболеваниями и младенческой смертностью, а не укрепление психического здоровья населения.

2. С 1980 по 1989 г. – снижение смертности от самоубийств вследствие антиалкогольной кампании и улучшения психологического климата в стране в связи с оптимистическими ожиданиями от результатов «перестройки».

3. С 1990 по 2000 г. – существенное увеличение уровня суицидов, связанное с развалом СССР, резкой сменой идеологического курса, политической нестабильностью, экономическими кризисами, отменой антиалкогольной кампании.

4. С 2000 г. по настоящее время – постепенное снижение смертности от самоубийств благодаря относительной политической и экономической стабилизации в стране и адаптации населения к изменившимся в период кризиса условиям жизни.

Следует отметить, что в Вологодской области последствия от этих событий оказались более выраженными, чем по стране в целом.

Существующий в стране демографический кризис связан не только со снижением рождаемости, но и с высоким уровнем смертности, в первую очередь, от социально обусловленных причин, к числу которых относятся и суициды.

Известны три пути выхода из демографического кризиса: повышение рождаемости, снижение смертности и миграционная политика. Регулирование миграционных потоков как мера, способствующая эффективному решению демографической проблемы, на сегодняшний день исчерпало себя. Кардинально повысить уровень рождаемости в ближайшее время представляется маловероятным, поскольку сначала надо создать культ семьи в обществе, что невозможно достичь отдельно взятыми мерами, такими как запрет абортов или материальное стимулирование.

Таким образом, наиболее эффективным направлением стабилизации демографической ситуации, по мнению специалистов, является именно сокращение смертности, причем смертности в молодых возрастных категориях [121].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: