Коллектив авторов - Клиническая патофизиология

- Название:Клиническая патофизиология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00511-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Клиническая патофизиология краткое содержание

Данные лекции базируются на основе учебной программы по дисциплине «Патофизиология» и предназначены для интернов, клинических ординаторов, аспирантов (адъюнктов), преподавателей курсов повышения квалификации, врачей, обучающихся в системе послевузовского профессионального образования, а также для студентов старших курсов медицинских вузов (курсантов).

Клиническая патофизиология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Острое нарушение мозгового кровообращения– понятие более широкое. Оно включает в себя как инсульт, так и преходящие расстройства церебрального кровообращения (по отечественной классификации 1985 г.) или транзиторные ишемические атаки (по большинству зарубежных классификаций и ВОЗ 1978 г.), а также малый инсульт.

Преходящие нарушения мозгового кровообращения или транзиторные ишемические атаки (ТИА) – клинический синдром, характеризующийся внезапным появлением очаговых неврологических симптомов. Они развиваются из-за недостаточности кровоснабжения отдела мозга в результате снижения кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови (артериальная гипертензия, атеросклероз, ревматизм) и продолжаются несколько минут, реже часов, но не более суток. Обычно эти эпизоды заканчиваются восстановлением нарушенных неврологических функций. Преходящие нарушения мозгового кровообращения включают в себя не только ТИА, но и гипертонические церебральные кризы (по отечественной классификации 1985 г.), а также некоторые более редкие формы церебральных сосудистых нарушений с нестойкой симптоматикой.

Гипертонический церебральный кризопределяется как состояние, связанное с острым, обычно значительным подъемом артериального давления (АД) и сопровождающееся появлением общемозговых, реже – очаговых неврологических симптомов, вторичных по отношению к артериальной гипертензии. Наиболее тяжелой формой гипертонического криза является острая гипертоническая энцефалопатия . Основу патогенеза ее составляет гиперперфузионный отек головного мозга. Он развивается вследствие срыва ауторегуляции мозгового кровотока у верхней границы ее диапазона.

Малый инсульт– неврологический синдром, выявляющийся у 10 – 15 % больных с инсультом. Он возникает вследствие острого нарушения церебральной циркуляции, но при этом нарушенные функции восстанавливаются в течение первых 3 недель заболевания.

Современная классификация сосудистых поражений головного мозга и церебральных инсультов базируется на Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 10-го пересмотра. Она была принята Всемирной организацией здравоохранения в 1992 г. и с тех пор широко используется во всем мире. Целесообразность использования данной классификации обусловлена необходимостью придерживаться международных стандартов и единых методологических подходов при учете заболеваемости и летальности. Блок цереброваскулярных заболеваний (I.60 – I.69) относится к IX классу заболеваний по МКБ-10, т. е. к болезням системы кровообращения.

3.2. Этиология ишемических повреждений головного мозга

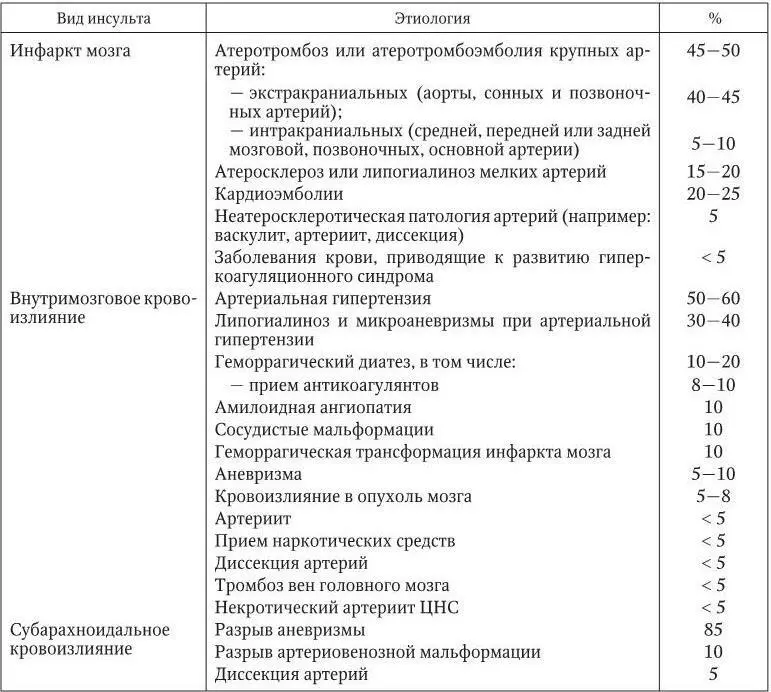

Выявление и установление причины инсульта и транзиторных ишемических атак необходимо для адекватной и эффективной терапии, а также для предотвращения рецидива. В основе ишемического и геморрагического инсультов, как правило, лежат различные причины (табл. 3.1).

Различное происхождение инфаркта мозга описывается современной теорией гетерогенности ишемического инсульта, согласно которой выделяют следующие его подтипы:

– атеротромботический;

– кардиоэмболический;

– гемодинамический;

– инсульт по типу гемореологической микроокклюзии;

– лакунарный.

Атеротромботический инсультобусловлен морфологическим поражением сосуда, питающего мозг, т. е. его стенозом, тромбозом, перекрытием атероматозной бляшкой, и является ведущей причиной 40 – 50 % всех инфарктов мозга. Атеротромботические ТИА и ишемический инсульт являются проявлениями ишемии и инфаркта, вызванными недостатком поступления крови в определенный отдел головного мозга в результате атеросклеротических осложнений артерий, снабжающих соответствующий отдел мозга.

Таблица 3.1

Этиология инсульта

Инфаркт связан с увеличением в размерах атеросклеротической бляшки (кровоизлияние в ее толщу, нарушение целостности ее поверхности), на которую обычно наслаиваются тромботические массы, что приводит или к полному закрытию просвета сосуда, или к критическому его сужению.

Кардиоэмболический инсультвозникает в результате кардиогенной эмболии сосудов мозга тромбами из полостей сердца. Он является причиной инфарктов мозга в 20 – 25 % случаев. Кардиоэмболия развивается вследствие формирования эмболических фрагментов на клапанах сердца или образования внутрисердечного тромба при атеро- и кардиосклерозе, системных заболеваниях, коллагенозе, ревматизме. В качестве эмболов может выступать не только тромб, ассоциированный с атеросклеротической бляшкой, но и ее фрагменты (артерио-артериальная эмболия). Зачастую источником тромбоэмболии являются изменения в полостях или клапанном аппарате сердца (кардиоцеребральная эмболия). Полостные эмболы обычно крупные, могут закупорить артерии среднего калибра с развитием обширного очага инфаркта. Клапанные эмболы, чаще мелкие, окклюзируют артерии мелкого калибра.

Источники кардиоэмболии дифференцируются в зависимости от локализации:

– из правых отделов сердца в левые (парадоксальные эмболии из венозной системы) – через незаращенное овальное окно, дефект межпредсердной или межжелудочковой перегородки, легочную артериовенозную мальформацию;

– из левого предсердия при формировании тромботической массы (при мерцательной аритмии, слабости синусового узла, аневризмы межпредсердной перегородки), миксоме;

– с митрального клапана при ревматическом или инфекционном эндокардите с формированием стеноза или недостаточности митрального клапана, небактериальном (тромботическом) эндокардите, искусственном клапане сердца, антифосфолипидном синдроме, пролапсе митрального клапана;

– из левого желудочка при развитии пристеночного тромбоза (на фоне острого инфаркта миокарда, аневризмы левого желудочка или участка акинезии, дилятационной кардиомиопатии, при тупой травме грудной клетки (контузия миокарда), при миксоме и других опухолях, паразитарной кисте, первичном оксалозе;

– с аортального клапана при ревматическом или инфекционном эндокардите с формированием стеноза или недостаточности, сифилисе, небактериальном (тромботическом) эндокардите, антифосфолипидном синдроме, искусственном клапане.

Наиболее высокий риск кардиогенной эмболии выявляется при мерцательной аритмии (чаще неревматического генеза), инфекционном эндокардите, наличии искусственного клапана сердца, дилятационной кардиомиопатии, ревматическом митральном стенозе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: