Алексей Кокосов - Разгрузочно-диетическая терапия больных бронхиальной астмой

- Название:Разгрузочно-диетическая терапия больных бронхиальной астмой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2004

- ISBN:5-299-00265-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Кокосов - Разгрузочно-диетическая терапия больных бронхиальной астмой краткое содержание

Разгрузочно-диетическая терапия больных бронхиальной астмой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Знаменитые врачи прошлого Гиппократ и Ибн-Сина (Авиценна) рекомендовали своим пациентам голодание при многих болезнях общего характера; при этом Авиценна рекомендовал пост продолжительностью до 3 недель.

В период Средневековья идеи использования голодания ради лечения и оздоровления организма были преданы забвению, а на передний план выступило канонизированное учение древнеримского врача Галена с рекомендацией «лекарственной» терапии.

В эпоху Возрождения, начиная с XV в., интерес к естественным методам лечения и оздоровления пробудился благодаря идеям и опыту венецианского врача Людвига Корнаро (1465 – 1566) и швейцарского врача, известного ученого того времени, Парацельса (1493 – 1541).

Определенным этапом в развитии указанных представлений явились также идеи немецких врачей Ф. Гоффмана (1660 – 1742) и К. В. Гуфеланда (1762 – 1836); они активно выступали за реформу в питании, развивая мысли о «воздержанном образе жизни и умеренности в потреблении пищи».

Русские врачи начали использовать периодическое голодание в целях лечения со второй половины XVIII в. Возможно, побудительным стимулом к этому явился трактат профессора медицинского факультета Московского университета Петра Вильяминова «Слово о постах как средстве предохранения от болезней» (1769). Последующими этапами этого процесса следует считать публикацию профессора И. Г. Спасского «Успешное действие голода на перемежающиеся лихорадки» в Военно-медицинском журнале (1834) и диссертацию на тему «Материалы для вопроса о голодании», выполненную В. А. Манасеиным в клинике профессора С. П. Боткина в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге (1869).

Экспериментальный период. В России он начался в конце XIX – начале XX в., когда ученик С. П. Боткина профессор В. В. Пашутин со своими сотрудниками изучил физиологические и патофизиологические особенности абсолютного, полного и частичного голодания в эксперименте и в клинических условиях. По его мнению, «голодание есть состояние организма, когда его траты не восполняются полностью или частично извне и он вынужден существовать за счет своих собственных ресурсов». Основополагающими для применения этого метода в клинической практике явились высказывания В. В. Пашутина о том, что «при голодании скорее погибают старые элементы, как обладающие меньшим запасом энергии», а «повторное, не очень глубокое голодание представляет для центральной нервной системы своего рода гимнастику, ведущую к тому, что нервная система с каждым новым голоданием все сильнее сдерживает расходование запасов тела» [Пашутин В. В., 1902].

Клинико-лабораторный период. Этот период в нашей стране следует считать с 1940 – 1950-х гг., когда начал свои исследования Ю. С. Николаев, его ученики и последователи. В XX в. лечебное голодание нашло свое применение во многих странах мира: в Германии – O. Buchinger, H. Fahrner; во Франции – Y. Vivini; в США – G. Shelton, U. Sincler, P. C. Bragg; в Австралии – K. S. Jaffrey и др. В начале 1950-х гг. в России московский профессор Ю. С. Николаев, его сотрудники и ученики показали перспективность лечебного голодания при некоторых душевных болезнях, а также при сопутствующей соматической патологии и этим во многом способствовали его возвращению в клинику внутренних болезней.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Под голоданием следует понимать состояние организма при полном отсутствии или недостаточном поступлении пищевых веществ, а также выраженных нарушениях их состава или усвоения.

Голодание может быть полное («влажное»), абсолютное («сухое») или частичное («недоедание»). Лечебное значение имеет лишь полное и абсолютное голодание; частичное голодание лечебного значения не имеет и при его большой продолжительности может привести к алиментарной дистрофии; примером тому являются трагические события ленинградской блокады в годы Великой Отечественной войны.

При абсолютном и полном голодании, когда нет ни пищи, ни воды (в первом случае) или нет только пищи при достаточном количестве воды (во втором случае), живой организм, как изначально хорошо организованная кибернетическая система жизнеобеспечения, через механизм стресса, детально изученный Г. Селье, перестраивается с экзогенного на эндогенное питание. Продолжительность последнего имеет, естественно, определенные пределы. Физиологи установили их экспериментально: величина запасов, которые организм может использовать при голодании до наступления полного истощения, составляет 40 – 45 % массы тела; при потере ее до 25 %, при точном соблюдении методики лечебного голодания, в органах и тканях не происходит никаких необратимых патологических изменений. При проведении лечебного голодания продолжительностью до 30 дней потеря массы тела составляет 12 – 18 %, что значительно ниже безопасной границы.

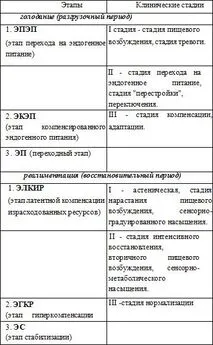

В процессе разгрузочно-диетической терапии происходит адаптация организма к новым условиям жизнедеятельности: переход с экзогенного на эндогенное питание. В первые 36 часов организм использует для жизнеобеспечения углеводы. Но их энергетические запасы по сравнению с белками и, особенно, жирами относительно невелики. Так, средний индивидуум с осно́вным обменом 1800 ккал/сут., отражающем близкий к истинному для большинства людей уровень энергетических запасов, включает в последние – 15 кг жиров, эквивалентных 141 000 ккал, 6 кг белков – 24 000 ккал и лишь 0,225 кг углеводов – 900 ккал. Поэтому через 36 часов энергетические потребности организма обеспечиваются уже за счет глюкогенных аминокислот (глюконеогенез), запасы которых также невелики. К 3-м суткам полного голодания использование углеводов как источника энергетического жизнеобеспечения уменьшается в 1,5 раза и одновременно более чем в 2 раза возрастает использование жировых запасов, в первую очередь в виде триглицеридов и холестерина. Указанное имеет большой физиологический смысл, ибо жировых энергетических запасов в организме неизмеримо больше [Кокосов А. Н., Луфт В. М., Ткаченко Е. И., Хорошилов И. Е., 1955].

После 3-суточного голодания содержание необходимого уровня глюкозы в крови обеспечивается в основном за счет глюконеогенеза жировой ткани. Известно выражение: «жиры сгорают в пламени углеводов», т. е. для того, чтобы жиры в организме окислялись полностью – до углекислого газа (CO 2) и воды, необходимо достаточное количество углеводов. Но при отсутствии экзогенного поступления последних их запасы ограничены: внутренние потребности организма в энергии обеспечиваются на 82 % за счет жиров, на 15 % за счет белков и лишь на 3 % за счет углеводов. В условиях недостатка последних как энергетического материала окисление жиров происходит неполноценно, т. е. не до конечных продуктов их метаболизма, а потому в крови и тканях накапливаются промежуточные продукты их обмена. Образующиеся при расщеплении триглицеридов жировой ткани неэстерифицированные жирные кислоты, которые доставляют около 50 % общего количества калорий, обеспечивающих жизнедеятельность организма в условиях полного голодания, окисляются лишь до промежуточных метаболитов жирового обмена – кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот. Это формирует состояние нарастающего ацидоза, которое продолжается до 9 – 10 дней полного голодания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: