Анатолий Левшанков - Респираторная поддержка при анестезии, реанимации и интенсивной терапии

- Название:Респираторная поддержка при анестезии, реанимации и интенсивной терапии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:5-299-00287-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Левшанков - Респираторная поддержка при анестезии, реанимации и интенсивной терапии краткое содержание

Издание предназначено для медицинских сестер, проходящих тематическое усовершенствование по анестезиологии и реаниматологии, а также может быть использовано при подготовке анестезиологов-реаниматологов в интернатуре и клинической ординатуре. Пособие может представлять интерес для врачей-специалистов других профилей.

Респираторная поддержка при анестезии, реанимации и интенсивной терапии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2) транспорт газов кровью, осуществляемый дыхательной функцией сердечно-сосудистой системы и крови;

3) внутреннее, тканевое дыхание (ферментативный процесс биологического окисления в клетках), обеспечивающее газообмен в тканях.

Все эти подсистемы работают во взаимосвязи благодаря нейрогуморальной регуляции (дыхательный центр находится в ретикулярной формации головного мозга).

Основные механизмы газообмена в легких, транспорта газов кровью и газообмена в тканях, показатели, характеризующие их

Газообмен в легких(«легочное дыхание») обеспечивается: 1) легкими с дыхательными путями и капиллярным кровотоком, 2) грудной клеткой с дыхательными мышцами и 3) аппаратом управления. С помощью легочного дыхания осуществляется обмен О 2иСО 2между атмосферным воздухом и артериальной кровью. Газообменная функция легких – одна из важнейших.

Газообмен в легких обеспечивается тремя механизмами: вентиляцией альвеол, диффузией газов через альвеолокапиллярную мембрану и кровотоком в легочных капиллярах.

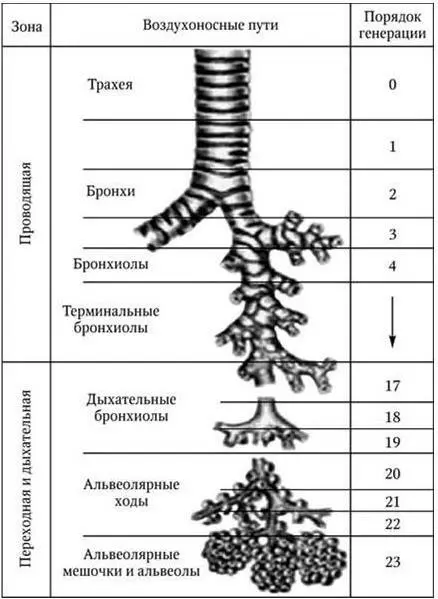

Вентиляция легкихпроисходит благодаря работе дыхательных мышц (диафрагмы, межреберных и др.) и изменению объема легких с продвижением по воздухоносным путям дыхательного газа: на вдохе от атмосферы до альвеол и обратно на выдохе. Воздухоносные пути (ВП) подразделяют на верхние (полость носа, носовая и ротовая часть глотки) и нижние (гортань, трахея, бронхи, включая внутрилегочные разветвления бронхов). В носу, во рту и в глотке вдыхаемый воздух увлажняется и согревается. Во время вдоха воздух поступает в легкие сначала по механизму объемного потока (в первых 16 разветвлениях, до конечных бронхиол), а затем путем диффузии газов в переходной и дыхательной зонах (17 – 23 генерации ВП) – в дыхательные бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки до альвеол, объединенных под названием ацинусов или респиронов (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Схема воздухоносных путей человека по Е. R. Weibel (1963)

Эпителий, выстилающий внутреннюю поверхность альвеолы, состоит из плоских выстилающих клеток (I тип), занимающих до 95 % площади альвеолярной поверхности, и секреторных (II тип) продуцирующих и секретирующих сурфактант, состоящих из протеинов и фосфолипидов. Он распределяется по альвеолярной поверхности и снижает поверхностное натяжение. Это предотвращает спадение альвеол и образование ателектазов. В зоне альвеол базальные мембраны эпителия и эндотелия создают сверхтонкий барьер для обмена газов, а также воды и растворенных в ней веществ между плазмой и интерстициальным пространством.

Из общей емкости легких (5 л) бо́льшая часть (около 3 л) приходится на дыхательную зону, которая включает в себя около 300 млн альвеол, площадь которых 50 – 100 м 2, а толщина – 0,5 мкм.

(!) Эффективность вентиляции зависит от объема альвеолярной вентиляции  и характера ее распределения в легких (равномерности).

и характера ее распределения в легких (равномерности).

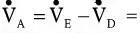

При каждом вдохе в легкие поступает у здорового взрослого человека около 500 мл воздуха (колебания дыхательного объема, V T= 360 – 670 мл). Через дыхательную зону проходит примерно на 150 мл воздуха меньше, потому что объем так называемого «мертвого пространства» (V D), где газообмен почти не осуществляется, составляет 2,2 мл/кг массы больного. Поэтому газообмен в легких будет определяться не минутным объемом дыхания (  = 5,6 – 8,1 л/мин в норме), а минутным объемом альвеолярной вентиляции, которая рассчитывается по формуле:

= 5,6 – 8,1 л/мин в норме), а минутным объемом альвеолярной вентиляции, которая рассчитывается по формуле:

Объемальвеолярнойвентиляцииопределитьтрудно, поэтому в клинической практике чаще всего ограничиваются определением минутного объема дыхания с помощью волюмоспирометра и учитывают при этом частоту дыхания. При частом и поверхностном дыхании, когда резко возрастает объем физиологического мертвого пространства, при нормальном или даже увеличенном минутном объеме дыхания может быть снижен объем альвеоляр •ной вентиляции. Так, •например, при V T=300 мл и f = 20 мин – 1,  составит 6 л/мин, а

составит 6 л/мин, а  = 3 л/мин. Поэтому объем вентиляции лучше оценивать на основании определения содержания СО 2вконечной порции выдыхаемого воздуха.

= 3 л/мин. Поэтому объем вентиляции лучше оценивать на основании определения содержания СО 2вконечной порции выдыхаемого воздуха.

Наиболее информативным показателем, характеризующим объем альвеолярной вентиляции, является концентрация (парциальное давление) углекислого газа в конечно-выдыхаемом воздухе – F ETCO 2(P ETCO 2).

При отсутствии нарушения вентиляции (снижения или увеличения объема альвеолярной вентиляции) P ETCO 2почти равно парциальному давлению углекислого газа в альвеолярном воздухе (P АCO 2), которое лишь на 1 мм рт. ст. меньше, чем парциальное давление CO 2в артериальной крови (PаCO 2). Однако при нарушении вентиляции между ними может быть существенная разница.

При нормальной альвеолярной вентиляции в условиях спонтанного дыхания организм поддерживает постоянство состава альвеолярного воздуха, поддерживая парциальное давление O 2в альвеолярном воздухе (Р АО 2) на уровне 90 – 110 мм рт. ст., а Р ЕТСО 2– 34 – 44 мм рт. ст. При изменении объема вентиляции Р ЕТСО 2изменяется быстрее, чем РаСО 2. При быстром увеличении объема вентиляции (например, во время искусственной вентиляции лeгких) Р АСО 2уменьшается гораздо быстрее, чем в крови. В норме артерио-альвеолярная разность парциального давления СО 2– (а–А)рСО 2составляет около 1 мм рт. ст. При гипервентиляции она увеличивается, а при быстро нарастающей гиповентиляции может иметь отрицательное значение.

F ETCO 2(P ETCO 2) можно легко и быстро определить по капнограмме (рис. 1.3) с помощью капнографа. В норме F ETCO 2= = 4,9 – 6,4 об.% (P ETCO 2= 34 – 44 мм рт. ст.). Гипервентиляция уменьшает величину этого показателя, вызывает гипокапнию (F ETCO 2< 4,9 об.%, P ETCO 2< 34 мм рт. ст.), что может привести к развитию дыхательного алкалоза. Гиповентиляция, наоборот, вызывает гиперкапнию (F ETCO 2> 6,4 об.%, P ETCO 2> 44 мм рт. ст.) с развитием дыхательного ацидоза.

В поддержании эффективной вентиляции имеет большое значение ее равномерность. Вентиляция всех участков здоровых легких неодинакова. Основания легких, имея меньший исходный альвеолярный объем и большую растяжимость, при вдохе расширяются сильнее, чем верхушки. Поэтому нижние отделы легких вентилируются лучше верхних. Однако в норме неравномерность вентиляции легких незначительная. При патологии (бронхоспазм, нарушение региональной проходимости дыхательных путей) неравномерность вентиляции резко возрастает и при дыхании воздухом даже в условиях избыточной минутной вентиляции легких могут возникнуть нарушения оксигенации в легких, развиться гипоксемия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: