Юрий Образцов - Пропедевтическая ортодонтия

- Название:Пропедевтическая ортодонтия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:5-299-00327-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Образцов - Пропедевтическая ортодонтия краткое содержание

»), утвержденной Министерством образования Российской Федерации в 2002 г.

Пособие содержит основы диагностики зубочелюстных аномалий и принципы их лечения. Большое внимание уделено этапам клинического обследования пациента, методам анализа дополнительных исследований, семиотике и клинической картине различных зубочелюстных аномалий, методике постановки предварительного и заключительного диагнозов, а также составлению плана лечения. Темы, изучение которых предусматривает овладение навыками практической (профессиональной) деятельности, представлены в алгоритмическом стиле.

Пособие может быть полезно не только студентам стоматологических факультетов, но и молодым специалистам, желающим посвятить свою деятельность ортодонтии.

Пропедевтическая ортодонтия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В соответствии с классификацией Энгля, выделяются две группы аномалий: аномалии окклюзии (положения зубов) и аномалии смыкания. В первой группе автор выделил 7 разновидностей неправильного положения зубов: вестибулоокклюзию (вестибулярное положение), лингвоокклюзию (оральное положение), мезиоокклюзию (мезиальное положение), дистоокклюзию (дистальное положение), тортоокклюзию (поворот зуба), инфраокклюзию и супраокклюзию.

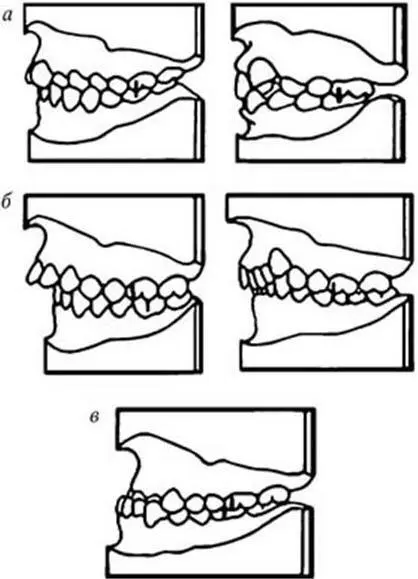

Рис. 3. Классификация Энгля

Взаимное расположение челюстей и зубных рядов Э. Г. Энгль предлагал оценивать по соотношению первых постоянных моляров, которым он придавал ведущее значение в формировании постоянного прикуса. Он полагал, что ввиду неподвижности верхней челюсти верхние первые моляры прорезываются всегда в определенном месте (он назвал их «ключом окклюзии»), а аномалии прикуса формируются в результате смещения нижних первых постоянных моляров, прорезывающихся на подвижной нижней челюсти. При правильном (нейтральном) соотношении первых постоянных моляров переднещечный бугорок верхнего первого моляра во время смыкания челюстей попадает в переднюю бороздку между щечными буграми нижнего первого моляра (рис. 3).

Все аномалии, при которых первые моляры находятся в нейтральном соотношении, отнесены Энглем к I классу. К этому классу могут быть отнесены: скученное положение передних зубов, зубоальвеолярная протрузия, зубоальвеолярная ретрузия, сужение зубных рядов и др. При втором классе аномалий нижние моляры смещены по отношению к верхним дистально. Сначала Энгль определял неправильное мезиодистальное соотношение челюстей и зубных дуг как соотношение со смещением на ширину одного премоляра, а позднее (в 7-м издании руководства) – до величины, превышающей 1/ 2ширины клыка.

В зависимости от положения фронтальных зубов аномалии II класса Энгль разделил на два подкласса (раздела): первый характеризуется протрузией верхних резцов с наличием трем, второй, наоборот, их ретрузией и тесным положением с налеганием друг на друга.

При третьем классе аномалий первые постоянные моляры нижней челюсти расположены мезиально по отношению к верхним. Поэтому мезиально-щечный бугорок верхнего моляра расположен дистально по отношению к передней бороздке между щечными буграми нижнего первого моляра. В зависимости от степени нарушения мезиодистального соотношения челюстей мезиально-щечный бугорок первого верхнего моляра может находиться на разных уровнях: над дистальным бугорком нижнего моляра, между первым и вторым моляром и т. д.

Э. Г. Энгль впервые обратил внимание на то, что каждый зуб на обеих челюстях имеет два антагониста. Он признавал (1928), что первый постоянный моляр верхней челюсти может изменять свое местоположение из-за неправильного положения других зубов, в связи с чем предлагал убеждаться в правильности его позиции по отношению к скулоальвеолярному гребню.

Основной недостаток классификации Энгля состоит в том, что аномалии смыкания зубных рядов он рассматривал только в сагиттальной плоскости.

Отечественными учеными предложено большое количество классификаций зубочелюстных аномалий. Это классификации Н. И. Агапова (1929), А. Я. Катца (1939), И. Л. Злотника (1952), А. И. Бетельмана (1956), Д. А. Калвелиса (1957), В. Ю. Курляндского (1957), Л. В. Ильиной-Маркосян (1967), Х. А. Каламкарова (1972), Ф. Я. Хорошилкиной (1969) и др. В каждой из этих классификаций есть рациональный элемент, некоторые из них в настоящее время представляют лишь исторический интерес. Мы остановимся на классификациях, которые получили наибольшее распространение.

3.2. Клинико-морфологическая классификация Калвелиса

Д. А. Калвелис считает, что в основу классификации должны быть положены морфологические изменения, касающиеся зубов, зубных рядов и всего прикуса в целом, с учетом этиологии и значения их для функции и эстетики.

I. Аномалии отдельных зубов

1.1. Адентия – частичная и полная (гиподонтия).

1.2. Сверхкомплектные зубы (гипердонтия).

2. Аномалии величины и формы зубов:

2.1. Гигантские зубы (большие).

2.2. Шипообразные зубы.

2.3. Уродливые формы.

2.4. Зубы Гетчинсона, Фурнье, Турнера.

3. Аномалии структуры твердых тканей зубов:

Гипоплазия зубных коронок (причина – рахит, тетания, диспепсия, тяжелые детские инфекционные заболевания, сифилис).

4. Нарушение процесса прорезывания зубов:

4.1. Преждевременное прорезывание зубов.

4.2. Запоздалое прорезывание вследствие: болезни (рахит и другие тяжелые заболевания), преждевременного удаления молочных зубов, неправильного положения зачатка зуба (ретенция зубов и персистентные молочные зубы как наводящий симптом), наличия сверхкомплектных зубов, неправильного развития зуба (фолликулярные кисты).

1. Нарушение образования зубных рядов:

1.1. Аномалийное положение отдельных зубов:

а) губно-щечное прорезывание зубов;

б) нёбно-язычное прорезывание зубов;

в) мезиальное прорезывание зубов;

г) дистальное прорезывание зубов;

д) низкое положение (инфраокклюзия);

е) высокое положение (супраокклюзия);

ж) поворот зуба вокруг продольной оси (тортоаномалия);

з) транспозиция зубов;

и) дистопия верхних клыков.

1.2. Тремы между зубами (диастема).

1.3. Скученное положение зубов.

2. Аномалии формы зубных рядов:

а) суженный зубной ряд;

б) седлообразно сдавленный зубной ряд;

в) V-образная форма зубного ряда;

г) четырехугольный зубной ряд;

д) асимметричный зубной ряд.

1. Сагиттальные аномалии прикуса:

1.1. Прогнатия.

1.2. Прогения:

а) ложная прогения;

б) истинная прогения.

2. Трансверсальные аномалии прикуса:

2.1. Суженные зубные ряды.

2.2. Несоответствие ширины верхнего и нижнего зубных рядов:

а) нарушение соотношений боковых зубов на обеих сторонах (двухсторонний перекрестный прикус);

б) нарушение соотношений боковых зубов на одной стороне (косой или односторонний перекрестный прикус).

3. Вертикальные аномалии прикуса:

3.1. Глубокий прикус:

а) перекрывающий прикус;

б) комбинированный прикус с прогнатией (крышеобразный).

3.2. Открытый прикус:

а) истинный прикус;

б) травматический прикус (вследствие дурных привычек).

В отличие от Э. Г. Энгля, Д. А. Калвелис выделил третью группу – аномалии отдельных зубов. Другой особенностью этой классификации является то, что автор рассматривает аномалийное положение зубов не как патологию развития отдельных зубов, а как проявление нарушения образования зубных рядов. Это логично, поскольку зубной ряд как единое целое состоит из отдельных зубов, объединенных пародонтом, альвеолярным отростком и межзубными контактами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: