Андрей Поздеев - Врожденное высокое стояние лопатки у детей

- Название:Врожденное высокое стояние лопатки у детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00486-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Поздеев - Врожденное высокое стояние лопатки у детей краткое содержание

Книга предназначена для травматологовортопедов, детских хирургов, педиатров.

Врожденное высокое стояние лопатки у детей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К настоящему времени описано более 30 хирургических методик и их различных модификаций, применяемых для лечения болезни Шпренгеля, которые можно условно разделить на следующие группы:

1. Операции преимущественно на мягких тканях, окружающих лопатку (без вмешательств на ее костной основе).

2. Операции на костной основе: остеотомии лопатки или резекции отдельных частей лопатки (частичные и субтотальные).

3. Операции с поднадкостничным выделением лопатки (частичным или полным).

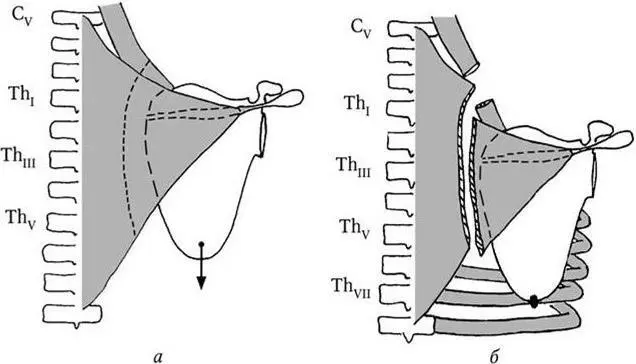

Родоначальником операций на мягких тканях является V. Putti (1908), который предложил мобилизацию лопатки из окружающих мягких тканей, низведение и фиксацию ее на новом месте. При операции доступ осуществлялся разрезом от V шейного позвонка, вдоль медиального края лопатки, и заканчивался у ее нижнего угла. После удаления патологических образований, фиксирующих лопатку к позвоночнику (костных и хрящевых), от лопатки отсекались трапециевидная, ромбовидная мышцы и мышца, поднимающая лопатку. Производилось низведение лопатки. Нижний угол лопатки фиксировался шелковой лигатурой к подлежащему ребру (рис. 3).

Недостатком данного метода являлось пересечение трапециевидной и ромбовидной мышц, вызывающее их атрофию и ограничение подвижности лопатки в связи с фиксацией ее к ребру. Неприемлем метод V. Putti и для больных с тяжелой формой деформации Шпренгеля (Юдин С. С., 1928; Ross D., Cruess R., 1977; Azouz E., 1998).

Рис. 3 . Способ лечения болезни Шпренгеля по меоду V. Putti:

а – пересекается трапециевидная мышца и мышца, поднимающая лопатку; б – лопатка смещена каудально и фиксирована шелковой лигатурой, проходящей через нижний угол к подлежащему ребру

Основным же недостатком операции V. Putti, по мнению В. Л. Андрианова (1964), является «высокий риск сдавления плечевого сплетения и сосудов надплечья между ключицей и I ребром», что приводит к развитию параличей. Это нашло свое подтверждение ранее и в работах других авторов (Flotow F., 1929; Scaglietti O., 1935; Ombredanne L., 1949).

В дальнейшем ряд хирургов использовал модификации операции V. Putti. Так, H. Kennard (1912) использовал при фиксации лопатки к ребру кетгут вместо шелка и перемещал нижнюю часть передней зубчатой мышцы к медиальному углу лопатки. A. Fischer (1928) фиксировал низведенную лопатку лоскутом из широчайшей мышцы спины, а B. Calandriello (1960) осуществлял фиксацию лопаточной кости к ребру проволокой.

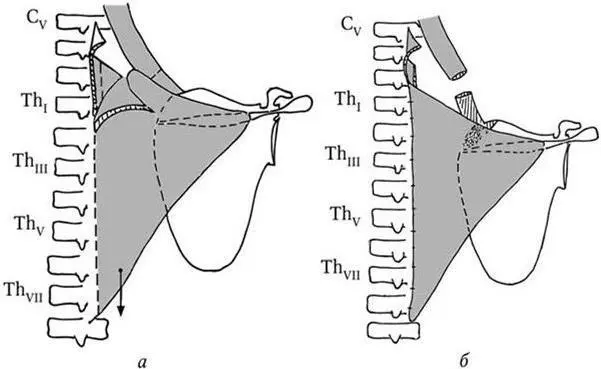

Для устранения такого осложнения операции V. Putti , как атрофия трапециевидной и ромбовидной мышц, Р. Р. Вреден (1936) предложил новый метод хирургического вмешательства. Суть его заключалась в отделении сухожильной части трапециевидной и ромбовидной мышц от остистых отростков позвонков и перемещение, а не пересечение данных мышц в каудальном направлении, с последующей резекцией костного выступа верхнемедиального угла лопатки (рис. 4).

Рис. 4 . Способ лечения болезни Шпренгеля по методу P. Р. Вредена:

а – отсечение мышцы, поднимающей лопатку, отсечение трапециевидной мышцы, перемещение их в каудальном направлении; б – в положении достигнутой коррекции сухожильные части трапециевидной и ромбовидной мышц подшиваются к остистым отросткам позвоночника, резецируется верхнемедиальный угол лопатки

В 1961 г. J. W. Woodward осуществил аналогичную операцию у 8 больных (с благоприятным исходом), но не включал резекцию измененной надостной части лопатки.

Общим недостатком операций, предложенных Р. Р. Вреденом и J. W. Woodward является растяжение укороченных и гипоплазированных мышц при их смещении в каудальном направлении с возможным последующим рубцеванием. Использование этого метода было возможно только у пациентов с легкой и средней степенями тяжести заболевания, когда не было значительных изменений со стороны самой лопаточной кости. Тем не менее, риск повреждения плечевого сплетения при сохранении клювовидного отростка во время перечисленных операций оставался по-прежнему высок.

Данное обстоятельство побудило L. Ombredanne (1937) дополнить низведение лопатки остеотомией и удлинением ключицы для предупреждения сдавления плечевого сплетения между I ребром и ключицей. Операция осуществлялась в 2 этапа. Сначала производилась косая остеотомия ключицы с рассечением клювовидно-ключичной и ключично-акромиальной связок. Потом от медиального края лопатки отсекались ромбовидная и трапециевидная мышцы, на всем протяжении иссекались костно-хрящевые и фиброзные образования между лопаткой и позвоночником. После резекции верхнемедиального угла лопатки последняя низводилась и фиксировалась на новом месте металлической проволокой (на уровне ости лопатки – к остистому отростку позвоночника, нижний угол ее – к подлежащему ребру). Концы пересеченных мышц сшивались. Ключица удлинялась с фиксацией фрагментов металлическим швом.

Пересекать ключицу перед низведением лопатки также предлагали R. Robinson, R. Braun, P. Mack [et al.] (1967), а A. Whitman (1932) использовал для фиксации лопатки полоски из широкой фасции бедра.

Несмотря на изменения и дополнения к операции L. Ombredanne, риск развития неврологических расстройств верхней конечности оставался высоким. На это указывал сам L. Ombredanne в 1949 г. Кроме того, в связи с рефлекторным сокращением пассивно растянутых мышц, заболевание нередко рецидивировало (Ламанова-Малярова И. К., 1951).

С учетом недостатков изложенных выше операций, Ф. Р. Богданов (1958) предложил перед низведением лопатки производить остеотомию клювовидного отростка. Операция выполнялась в 3 этапа:

1. Косая остеотомия ключицы и остеотомия клювовидного отростка кзади от места прикрепления клювовидно-акромиальной связки.

2. Мобилизация и низведение лопатки до обычного уровня.

3. Фиксация медиального угла лопатки к остистому отростку IV грудного позвонка и нижнего угла ее к VII – VIII ребрам шелковыми швами.

С. Д. Терновский в 1959 г. провел ретроспективный анализ больных, оперированных по методу Ф. Р. Богданова, и указал на его основные недостатки: фиксация костных структур позвоночника к верхнемедиальному и нижнему углам лопатки приводит к ограничению подвижности последней во фронтальной плоскости, что отрицательно влияет на функцию плечевого сустава. А остеотомия клювовидного отростка позволяет беспрепятственно низвести лопатку и делает остеотомию ключицы излишней.

В связи с этим С. Д. Терновский (1958) упростил технику операции: не производя остеотомию ключицы, он предлагал пересекать клювовидный отросток из того же доступа, из которого происходил основной этап операции. Основные этапы хирургического вмешательства по методу С. Д. Терновского:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: