Андрей Поздеев - Врожденное высокое стояние лопатки у детей

- Название:Врожденное высокое стояние лопатки у детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00486-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Поздеев - Врожденное высокое стояние лопатки у детей краткое содержание

Книга предназначена для травматологовортопедов, детских хирургов, педиатров.

Врожденное высокое стояние лопатки у детей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Рассекаются трапециевидная, ромбовидная мышцы и мышца, поднимающая лопатку.

2. Удаляются костно-хрящевые и фиброзные образования, фиксирующие лопатку к позвоночнику.

3. Мобилизуются медиальный и верхний края лопатки.

4. Выполняется остеотомия клювовидного отростка у его основания.

5. Лопатка низводится поворотом в акромио-ключичном сочленении.

6. Лопатка фиксируется на новом месте путем подшивания ее нижнего угла шелковой нитью к VII ребру.

Несмотря на большое число удовлетворительных результатов лечения и отсутствие рецидивов заболевания, В. Л. Андрианов (1964) делает акцент на нарушении пространственного положения лопатки, деформации ее медиального края и ограничении подвижности лопатки после проведенного оперативного лечения по методике С. Д. Терновского. Он объясняет это несколькими причинами: нарушение пространственного положения и деформация медиального края лопатки являются итогом врожденного укорочения и гипоплазии передней зубчатой мышцы, что приводит к преобладанию тяги укороченных верхних отделов данной мышцы над растянутыми нижними. Кроме того, ограничение функции верхней конечности объясняется излишней фиксацией лопатки к ребру.

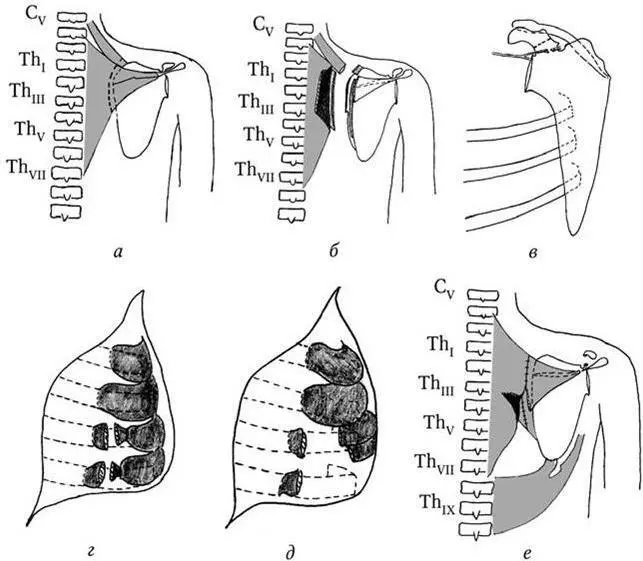

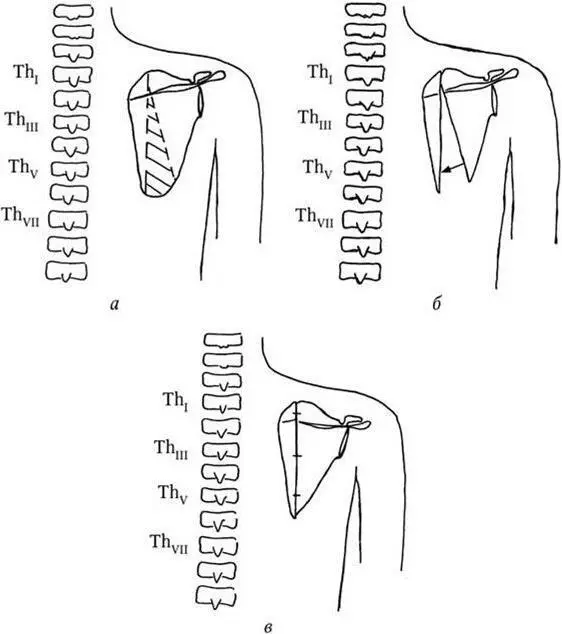

В 1964 г. В. Л. Андрианов внес в операцию С. Д. Терновского изменения, заключающиеся в отказе от широкой мобилизации лопатки из окружающих тканей и фиксации ее нижнего угла к ребру шелком (рис. 5). Дополнением являлось удлинение передней зубчатой мышцы путем перемещения точек ее прикрепления (отсекалась верхняя порция от краниальной половины медиального края лопатки и нижняя порция от места прикрепления к ребрам). Фиксация лопатки осуществлялась с помощью перемещенных лоскутов передней зубчатой и широчайшей мышц спины.

Рис. 5 . Способ лечения по методу Терновского – Андрианова:

а – рассекаются трапециевидная мышца и мышца, поднимающая лопатку; б – рассекается ромбовидная мышца и отсекается от верхней половины медиального края лопатки передняя зубчатая мышца; в – лопатка выделена по передней поверхности, перевязывается и пересекается надлопаточный сосудисто-нервный пучок, выполняется остеотомия основания клювовидного отростка; г – пересекается нижняя половина передней зубчатой мышцы в месте прикрепления ее к ребрам; д – передняя зубчатая мышца удлиняется путем смещения верхней и нижней половин относительно друг друга, после чего сшивается; е – низведенная лопатка фиксируется лоскутом, сформированным из широчайшей мышцы спины, ромбовидная и трапециевидная мышцы сшиваются

Большинство результатов этой операции расценены как хорошие. Лопатка занимала устойчивое положение в достигнутой коррекции даже в отдаленные сроки наблюдения.

Анализируя результаты подобного лечения, Ю. А. Веселовский в 1973 г. выявил отдельные недостатки операции: нарушение иннервации и кровоснабжения трапециевидной и ромбовидной мышц, связанное с их рассечением, технически сложно выполнимый задний доступ при пересечении клювовидного отростка. Фиксация лопатки на новом месте лоскутами из передней зубчатой мышцы и широчайшей мышцы спины недостаточно эффективна вследствие того, что указанные мышцы часто гипоплазированны и истончены.

Операции на костной основе лопатки включают в себя остеотомии и резекции ее как частичные, так и субтотальные.

Основателем этих операций является F. Konig (1913), который предложил продольную остеотомию тела лопатки. Латеральная часть низводилась на 3 – 4 см и фиксировалась к медиальной части проволочными швами (рис. 6).

По мнению Г. Д. Никитина (1994, 1995), F. Konig открыл «первый пластический секрет» болезни Шпренгеля, состоящий в том, что медиальный край лопаточной кости с прикрепляющимися к нему мышцами оставался нетронутым. Это «делает технику операции более щадящей и менее травматичной».

Кроме F. Konig, данную операцию выполняли Н. Matheis (1921), но полного устранения косметического и функционального дефектов добиться ему не удалось (Wilkinson Y. A., Campbel D., 1980).

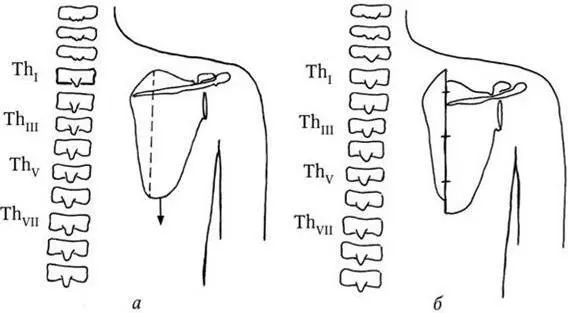

Рис. 6. Способ лечения по методу F. Konig:

а – продольная остеотомия лопатки и смещение ее латеральной части книзу; б – низведенная латеральная часть лопатки фиксирована к медиальной проволочными швами

В дальнейшем A. Wittek (1925) дополнил операцию F. Konig удалением верхнемедиальной части лопатки. Ее низведенную часть он фиксировал к подлежащему ребру шелковой нитью.

В 1995 г. Г. Д. Никитин предложил производить треугольную резекцию лопатки. После удаления треугольного фрагмента из тела лопаточной кости и низведения ее латеральной части, последняя подшивается к медиальной капроновыми швами. По мнению самого автора, этим достигается «выравнивание уровня надплечий, сохранение подвижности лопатки и движений в плечевом суставе, что обуславливает „второй пластический секрет” болезни Шпренгеля» (рис. 7).

Рис. 7. Способ лечения по методу Г. Д. Никитина:

а – остеотомия и резекция фрагмента треугольной формы тела лопатки; б – латеральная часть лопатки смещается к медиальной; в – обе части лопатки сопоставляются и фиксируются отдельными швами

Общим недостатком данной группы оперативных вмешательств являлось сохранение нарушения функции в плечевом суставе. К тому же высокая травматичность при выполнении этих операций препятствовала их применению в раннем детском возрасте.

Основоположником операций поднадкостничного выделения лопатки является R. D. Schrock, который в 1926 г. предложил дополнить низведение лопатки по методу V. Putti поднадкостничным выделением, резекцией надостной части лопатки и остеотомией акромиального отростка. По этой же методике C. L. Jeannopoulos (1953, 1954, 1961) произвел операции более чем у 20 больных. Результатами лечения (в том числе и отдаленными) он остался недоволен, так как осложнения и рецидив заболевания в послеоперационном периоде встречались более чем у половины больных. Эти данные подтверждают А. Smith (1941), I. Nahoda, I. Slavik (1959), указав на возможное развитие паралича верхней конечности, атрофию мышц надплечья и частый рецидив деформации.

С учетом выявленных недостатков, G. Ober в 1956 г. предложил проводить операцию в 2 этапа.

Первый этап – после удаления омовертебральной кости и резекции надостной части лопатки через ее ость проводилась стальная проволока, которая выводилась в области нижнего угла лопатки, а затем через дополнительный разрез кожи выводилась наружу. Концы проволоки соединялись с пружиной, крепящейся к гипсовой гильзе на противоположном бедре. Это позволяло производить постепенную тракцию лопатки вниз до необходимого уровня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: