Лариса Шалковская - Основы физиологии сердца

- Название:Основы физиологии сердца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2015

- ISBN:978-5-299-00608-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Шалковская - Основы физиологии сердца краткое содержание

Особое внимание уделено физиологическому обоснованию наиболее распространенных инструментальных методов исследования электрической активности, биомеханики, насосной и эндокринной функций сердца (электро-, фоно- и эхокардиография, электромагнитная и ультразвуковая флоуметрия), а также вопросам интерпретации данных клинической функциональной диагностики и фундаментальных экспериментальных исследований.

Пособие предназначено для студентов биологических и медицинских вузов, аспирантов, клинических ординаторов, широкого круга биологов, исследователей, преподавателей и практикующих врачей.

Основы физиологии сердца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Входящий ток I f(англ. funny ) активируется ближе к концу фазы реполяризации. Этот «странный» ток обеспечивается главным образом ионами Na +через специфические каналы, которые отличаются от быстрых Na +-каналов. Ток назвали «странным», потому что ранее не предполагалось наличия входящего Na +тока в пейсмекерных клетках после завершения реполяризации. Этот ток активируется по мере того, как мембранный потенциал становится более негативным, чем приблизительно –50 mV. Чем более негативен мембранный потенциал, тем больше I f.

Второй ток, ответственный за диастолическую деполяризацию, – входящий Ca 2+-ток I Ca. Он активируется к концу фазы медленной диастолической деполяризации по мере того, как трансмембранный потенциал достигает величины примерно –55 mV. Прогрессивной диастолической деполяризации, опосредованной двумя входящими токами I fи I Ca, противодействует выходящий калиевый ток задержанного аномального выпрямления. Эта утечка K +способствует реполяризации после нарастания потенциала действия. K +продолжает выходить наружу в течение значительного времени после максимальной реполяризации, но этот выход уменьшается на всем протяжении фазы медленной диастолической деполяризации. По мере того как этот ток уменьшается, его противодействие деполяризующим влияниям двух входящих токов (I Caи I f) также постепенно уменьшается.

Ионные основы автоматии в пейсмекерных клетках атриовентрикулярного узла аналогичны таковым в клетках синоатриального узла и волокнах Пуркинье желудочков, за исключением того, что в последних не участвует Ca 2+-ток.

Частота разрядов пейсмекерных клеток может варьировать при изменении степени деполяризации клетки, величины негативного диастолического потенциала или величины порога возбуждения. Когда скорость медленной диастолической деполяризации увеличивается, величина критического потенциала достигается раньше, и частота сердечных сокращений увеличивается. Повышение порога возбуждения задерживает начало фазы деполяризации, и частота сердечных сокращений соответственно уменьшается. Аналогично, если максимальный диастолический потенциал увеличен, требуется больше времени, чтобы достигнуть порога. Если при этом крутизна фазы медленной диастолической деполяризации остается неизменной, частота сердечных сокращений уменьшается.

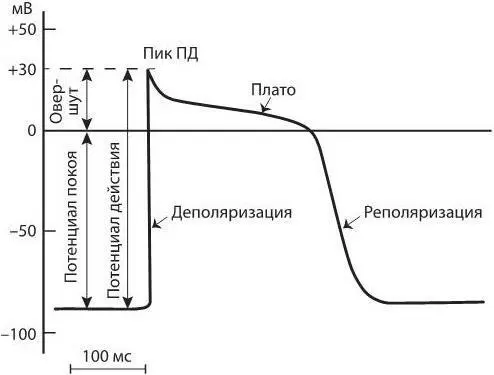

Клетки с быстрым ответом.Потенциал действия возникает и нарастает, когда стимул выше порогового быстро деполяризует мембрану, активируя быстрые Na +-каналы. Кроме высокой скорости деполяризации (до 1000 В/с) эти клетки характеризуются большой амплитудой потенциала действия, а также высокой скоростью проведения возбуждения. В потенциале действия этих клеток различают пять фаз (рис. 5).

Фаза 0 – быстрая деполяризация – обеспечивается вначале (при деполяризации мембраны до пороговой величины около –80… –70 мВ) входящим током ионов натрия (I Na+) в ответ на активацию «быстрых» Nа +-каналов. Поэтому фаза быстрой деполяризации связана с входом Na +в кардиомиоцит. Входящий Na +-ток, осуществляемый через потенциалуправляемые Na +-каналы, не только очень быстро активируется, но и также быстро инактивируется. Инактивация Na +-каналов потенциалзависима и происходит, когда фаза деполяризации достигает значений от +25 до +30 мВ. Именно такая динамика входящего Na+-тока определяет практически вертикальную форму кривой фазы деполяризации потенциала действия.

Рис. 5. Потенциал действия «быстрых» клеток

Когда мембранный потенциал достигает примерно –65…

– 50 мВ, начинают открываться Са 2+-каналы L-типа, и к входящему натриевому току (I Na+) добавляется входящий кальциевый ток (I Ca2+ L). В результате отрицательный потенциал мембраны быстро уменьшается от –90 мВ до 0 и происходит перезарядка мембраны (реверсия потенциала) до положительных значений +20…+30 мВ. На протяжении всей фазы 0 регистрируется и выходящий ток ионов К +(I K + L), однако сила этого тока мала по сравнению с натриевым и кальциевым токами, так как количество открытых каналов для ионов К +в эту фазу значительно меньше, чем ионных каналов для Nа +и Ca 2+.

Когда величина мембранного потенциала достигает примерно +20… +30 мВ, «быстрые» натриевые каналы инактивируются, и входящий Nа +-ток практически прекращается. Входящий же ток ионов кальция (I Са2+ L) при этом сохраняется, так как Са 2+-каналы L-типа инактивируются позже (в фазу 3). В результате реверсии мембранного потенциала открываются быстро инактивируемые калиевые каналы, что вызывает усиление выходящих токов ионов К +(I to, fи I to, s). Фаза 1 – начальная быстрая реполяризация – происходит за счет выхода K +через ионные каналы мембраны, проводящие транзиторный выходящий ток (I to). Активация этих каналов вызывает кратковременный выход калия из клетки, потому что внутренняя часть клетки заряжена положительно, а внутренняя концентрация калия значительно превосходит внешнюю. В результате выхода положительно заряженных ионов клетка на короткое время частично реполяризуется. Усиление выходящих калиевых токов I to, fи I to, sна фоне меньшего по величине входящего тока ионов кальция (I Са2+ L) приводит к уменьшению положительного заряда внутри клетки до +5… +10 мВ. В клетках волокон Пуркинье в эту фазу отмечена также кратковременная активация потенциалзависимых хлорных каналов, что вызывает формирование входящего тока ионов хлора (I Ca2+ , Cl), и поэтому начальная быстрая реполяризация происходит с большей скоростью, чем в сократительных кардиомиоцитах.

Фаза 2 – медленная реполяризация, или платó (фр. plateau – плоскогорье). Развитие фазы плато связано с равновесием между входом в кардиомиоцит ионов Ca 2+через Ca 2+каналы и выходом ионов калия через K +-каналы нескольких видов. Фаза плато характеризуется динамическим равновесием между входящим током ионов Са 2+(I Са2+ L) и выходящими токами ионов К +через каналы задержанного выходящего тока (I KS, I KR), что обеспечивает длительное (до 200 мс) время реверсии мембранного потенциала и продолжительность (до 300 мс) всего потенциала действия «быстрых» клеток. Особо значимой фаза 2 является для сократительных кардиомиоцитов, в которых входящий ток ионов кальция запускает процесс сопряжения возбуждения и сокращения. Поэтому максимальное сокращение кардиомиоцита примерно соответствует окончанию фазы плато. Кроме того, от длительности фазы плато зависит продолжительность рефрактерности рабочего миокарда.

Фаза 3 – конечная быстрая реполяризация – начинается в конце фазы плато, когда выход K +из клетки сердца начинает превышать вход Ca 2+. Примерно через 200 мс после начала потенциала действия Са 2+-каналы L-типа практически полностью инактивируются, и входящий ионный ток I Са2+ Lпрекращается. Сохраняющиеся же выходящие токи ионов К +(I KS, I KR) обеспечивают возвращение мембранного потенциала к максимальному диастолическому уровню.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: