Лариса Шалковская - Основы физиологии сердца

- Название:Основы физиологии сердца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2015

- ISBN:978-5-299-00608-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Шалковская - Основы физиологии сердца краткое содержание

Особое внимание уделено физиологическому обоснованию наиболее распространенных инструментальных методов исследования электрической активности, биомеханики, насосной и эндокринной функций сердца (электро-, фоно- и эхокардиография, электромагнитная и ультразвуковая флоуметрия), а также вопросам интерпретации данных клинической функциональной диагностики и фундаментальных экспериментальных исследований.

Пособие предназначено для студентов биологических и медицинских вузов, аспирантов, клинических ординаторов, широкого круга биологов, исследователей, преподавателей и практикующих врачей.

Основы физиологии сердца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В сократительных кардиомиоцитах левого желудочка в фазу конечной быстрой реполяризации имеет место и усиление выходящего калиевого тока (I K+ , ATP) в результате активации АТФ-активируемых калиевых каналов. Таким образом, в названных клетках фаза 3 обеспечивается усилением по крайней мере трех типов выходящих калиевых токов: I KS, I KRи I K+ , ATP. Восстановление исходного состояния клетки происходит в следующем порядке. Избыток натрия, который входит в клетку в течение фазы быстрой деполяризации, удаляется Na +/K +-ATФ-азой. Этот фермент переносит 3 Na +в обмен на 2 K +, который вышел из клетки в ходе быстрой реполяризации и реполяризации. Аналогичным образом большая часть излишка кальция, который вошел в клетку в течение фазы плато, удаляется Na +/Ca 2+-обменником, который обменивает 3 Na +на 1 Ca 2+.

Фаза 4 – мембранный потенциал покоя (в сократительных кардиомиоцитах), или спонтанная диастолическая деполяризация (в изолированных клетках Пуркинье). Механизмы возникновения мембранного потенциала покоя рассмотрены выше, и в сократительных кардимиоцитах они обеспечиваются в основном выходящим током калия I K+1. В условиях патологии сердца сократительные кардиомиоциты могут также приобрести способность к спонтанной диастолической деполяризации и генерации потенциалов действия, что является одной из причин возникновения экстрасистолии и других нарушений сердечного ритма.

В изолированных клетках волокон Пуркинье спонтанная диастолическая деполяризация обусловлена в основном уменьшением выходящих калиевых токов I KSи I KRв результате инактивации K +-каналов задержанного выходящего тока, а также усилением входящего тока ионов натрия (I f). О роли изменений силы этих токов в возникновении спонтанной диастолической деполяризации в данных клетках свидетельствуют опыты с применением агониста М-холинорецепторов ацетилхолина и блокатора натриевых каналов лидокаина. Применение ацетилхолина, вызывая усиление выходящего калиевого тока и в результате гиперполяризацию мембраны, приводит к выраженному уменьшению скорости спонтанной диастолической деполяризации и даже ее прекращению. Блокада натриевых каналов лидокаином также приводит к снижению скорости спонтанной диастолической деполяризации в изолированных клетках волокон Пуркинье.

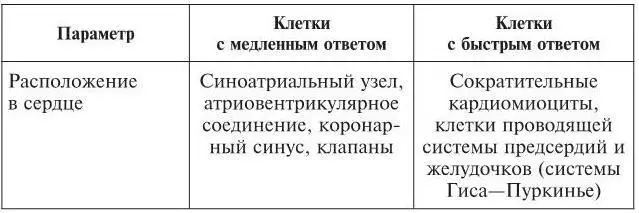

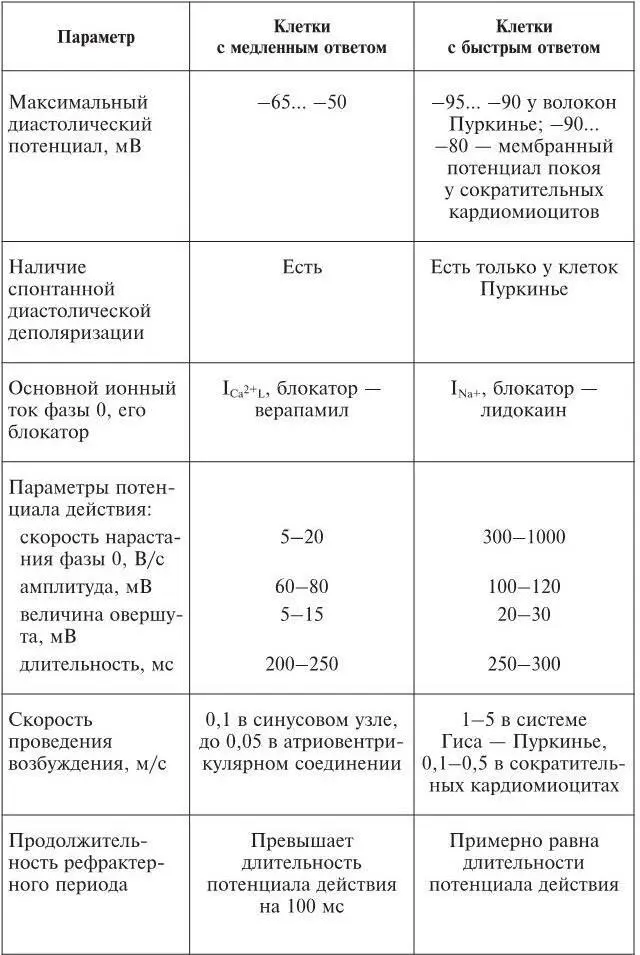

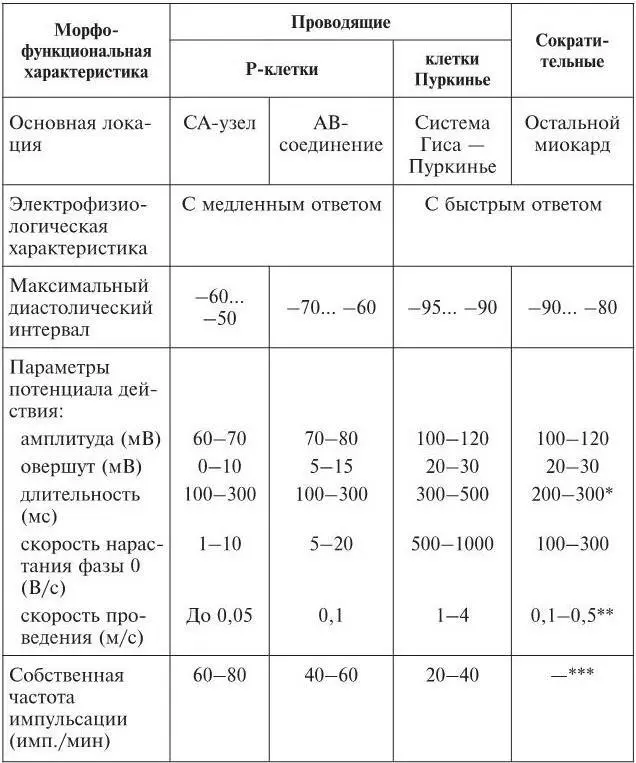

В настоящее время пока невозможно ответить на вопрос о причинах спонтанного открытия и закрытия ионных каналов, поскольку нет общей гипотезы и модели возникновения самогенерации электрических колебаний в живых системах, равно как и гипотезы возникновения биоритмов. Поэтому электрофизиологические процессы, происходящие в кардиомиоцитах при возбуждении, требуют дальнейшего изучения. Знание процессов, лежащих в основе нормальной электрофизиологии сердца, позволяет понять механизмы развития различных видов нарушений ритма и проводимости миокарда, а также синтезировать новые антиаритмические препараты. Таким образом, сложные процессы вероятностного открытия и закрытия ионных каналов, вызывающие усиление или уменьшение входящих и выходящих ионных токов, определяют особенности потенциалов действия и электрофизиологические свойства «медленных» и «быстрых» кардиомиоцитов, сравнительная характеристика которых представлена в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Сравнительная характеристика кардиомиоцитов с медленным и быстрым ответом

Таблица 2

Основные типы кардиомиоцитов и их свойства

* Длительность потенциала действия в предсердиях – 100–300 мс.

** Скорость проведения в AN-зоне атриовентрикулярного соединения – около 0,05 м/с, в пучке Гиса – меньше, чем в волокнах Пуркинье, а в сократительных миоцитах предсердий – меньше, чем в желудочках.

***Сократительные кардиомиоциты не обладают автоматией.

1.5. Изменения возбудимости при генерации потенциалов действия и механизмы возникновения рефрактерности миокарда

Исследованиями Б. Гоффмана и П. Крейнфилда, выполненными в середине XX в. на изолированных кардиомиоцитах с применением микроэлектродной техники, показано, что возбудимость миокарда изменяется в процессе развития потенциала действия. Ими было выявлено несколько фаз изменений возбудимости, которые особенно четко соотносятся с фазами потенциала действия у клеток с быстрым ответом (рис. 6).

Рис. 6. Изменение возбудимости клеток рабочего миокарда ( б ) в процессе сокращения ( а )

Время, в течение которого кардиомиоцит неспособен генерировать потенциал действия в ответ на применение стимула любой силы, называется периодом абсолютной рефрактерности, или эффективным рефрактерным периодом (ЭРП). Он совпадает по времени с фазами быстрой деполяризации, начальной быстрой реполяризации, плато и началом фазы конечной реполяризации потенциала действия «быстрых» кардиомиоцитов. Во второй половине фазы конечной реполяризации кардиомиоцит в течение 50 мс находится в таком состоянии, когда стимул, превышающий величину порогового, может вызвать новый потенциал действия. При этом также снижена скорость распространения возбуждения по миокарду. Указанный временной интервал называется относительным рефрактерным периодом (ОРП). Суммарная продолжительность эффективного и относительного рефрактерных периодов, то есть общее время восстановления нормальной возбудимости, у «быстрых» кардиомиоцитов практически равна длительности потенциала действия (300 мс). В завершении фазы 3 – конечной реполяризации – во время возвращения мембранного потенциала к диастолическому уровню примерно в течение 50 мс возбудимость миокарда резко возрастает, и даже подпороговый стимул может вызвать генерацию потенциала действия. Этот период получил название сверхнормальной возбудимости (СНВ), а в клинической литературе он называется также уязвимым периодом.

Рефрактерность кардиомиоцитов с быстрым ответом во время генерации потенциала действия и восстановление нормальной возбудимости после его окончания обусловлены, в основном, изменениями свойств «быстрых» натриевых ионных каналов. Так, после реверсии мембранного потенциала в фазу 0 и достижения положительного заряда на мембране +20… +30 мВ натриевые каналы закрываются и инактивируются, становясь неспособными к открытию. Поэтому возникновение у них нового потенциала действия в это время, в принципе, невозможно, и кардиомиоцит находится в состоянии абсолютной рефрактерности. Другой причиной рефрактерности миокарда, его неспособности к слитному сокращению является медленный входящий ток кальция в фазу плато, благодаря чему общая длительность деполяризации рабочих кардиомиоцитов и клеток волокон Пуркинье растягивается до 400–500 мс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: