Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 1

- Название:Внутренние болезни. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00475-2, 978-5-299-00474-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Внутренние болезни. Том 1 краткое содержание

Первый том издания посвящен заболеваниям сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, заболеваниям почек и органов дыхания. Второй том содержит главы, в которых рассматриваются заболевания системы крови, желез внутренней секреции, системные поражения соединительной ткани и болезни суставов, иммунодефициты, синдром хронической усталости, фармакотерапия в гериатрической практике, а также аллергические заболевания. Изложение построено по традиционному плану с описанием этиологии и патогенеза, современной классификации, клинических проявлений, методов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. В каждом разделе представлены примеры формулировки диагнозов, описаны наиболее часто встречающиеся осложнения заболеваний и методы их профилактики.

Учебник соответствует программе, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов 4—6-го курса медицинских вузов.

Внутренние болезни. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прогноз и исходы.Риск неблагоприятного развития событий оценивается раздельно для двух групп больных с острым коронарным синдромом: без стойкого подъема ST и со стойким подъемом ST . Первая группа включает больных с нестабильной стенокардией и/или формирующимся ИМ без зубца Q , вторая – больных, у которых формируется ИМ с зубцом Q . При оценке риска учитываются данные анамнеза, клинические проявления ИБС, результаты инструментальных и лабораторных исследований.

Для больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST предикторами плохого прогноза являются основные факторы риска ИБС. Вероятность смерти и развития ИМ повышена у мужчин, больных пожилого и старческого возраста, при наличии сахарного диабета и АГ, у пациентов, перенесших ИМ, а также у больных со стенокардией высокого функционального класса и застойной сердечной недостаточностью. Наиболее ценными для оценки риска являются данные ЭКГ. Самым неблагоприятным прогностическим признаком считается депрессия сегмента ST . Риск осложнений возрастает по мере увеличения выраженности смещения сегмента ST от изоэлектрической линии и числа отведений ЭКГ, в которых регистрируется депрессия сегмента ST . Менее значимым предиктором негативного исхода является инверсия зубца Т . У больных с отсутствием изменений ЭКГ, зарегистрированной на фоне болевого синдрома, риск острых коронарных событий минимален. Достоверным и независимым предиктором плохого прогноза является повышение уровня сердечных тропонинов.

В течение первых 8 – 12 ч после появления клинической симптоматики острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST необходимо обеспечить сбор диагностической информации в объеме, достаточном для стратификации риска.

Критерии высокого непосредственного риска смерти или развития ИМ:

1) повторные эпизоды ишемии миокарда (повторяющиеся ангинозные приступы в сочетании и без сочетания с преходящей депрессией или подъемом сегмента ST );

2) повышение содержания сердечных тропонинов (при невозможности определения – МВ-КФК) в крови;

3) гемодинамическая нестабильность (артериальная гипотензия, застойная СН);

4) пароксизмальные желудочковые нарушения ритма сердца (ЖТ, фибрилляция желудочков);

5) ранняя постинфарктная стенокардия.

Критерии низкого непосредственного риска смерти или развития ИМ:

1) отсутствие повторных приступов боли в грудной клетке;

2) отсутствие депрессии или подъема сегмента ST – изменения только зубца Т (инверсия, уменьшение амплитуды) или нормальная ЭКГ;

3) отсутствие повышения содержания сердечных тропонинов (при невозможности определения – МВ-КФК) в крови.

Задача ближайшего прогноза больных с острым коронарным синдромом со стойким подъемом сегмента ST и сформировавшимся ИМ состоит в определении риска смерти и возникновения осложнений.

К общим факторам риска жизнеугрожающих осложнений ИМ относятся:

1) пожилой возраст;

2) большая площадь поражения миокарда;

3) повторный ИМ;

4) АГ;

5) гипертрофия миокарда левого желудочка;

6) сахарный диабет;

7) нестабильная гемодинамика (артериальная гипотензия, не связанная с применением сосудорасширяющих препаратов, застойная СН);

8) передняя локализация ИМ;

9) тяжелые нарушения ритма и проводимости (ЖТ, ФП, АВ-блокада II – III степени);

10) формирование аневризмы сердца, особенно в сочетании с внутрисердечным тромбозом;

11) тромбоэмболия легочной артерии;

12) затяжное и рецидивирующее течение ИМ;

13) ранняя постинфарктная стенокардия, особенно в тех случаях, когда ангинозные приступы сопровождаются электрокардиографическими признаками ишемии миокарда вне зоны ИМ.

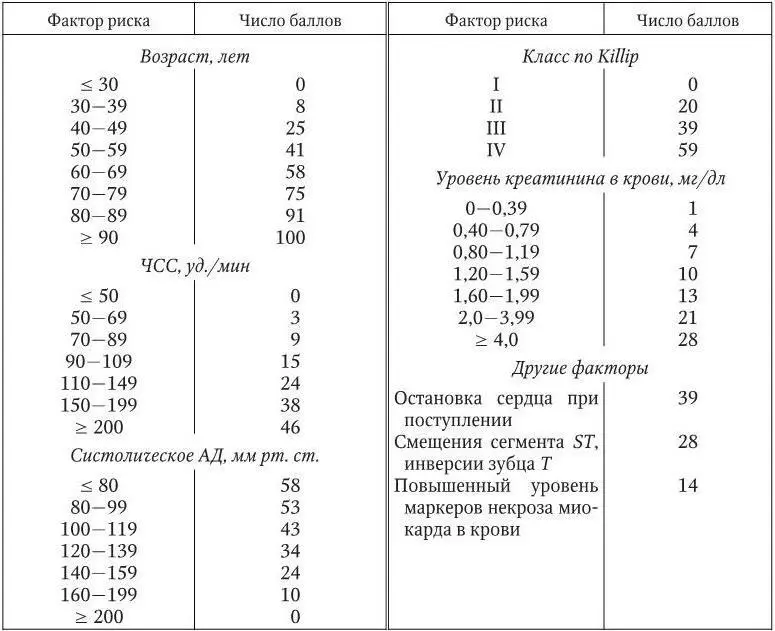

На основании анализа данных, полученных при поступлении больного с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST в стационар, при условии выбора консервативной стратегии лечения для стратификации риска смерти и / или развития ИМ во время госпитального этапа медицинской помощи и в течение ближайших 6 мес. применяется шкала GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) (табл. 1.24).

Таблица 1.24

Шкала GRACЕ

Риск, оцениваемый по шкале GRACE, принято интерпретировать как:

– низкий – смертность менее 1 %, количество баллов – менее 109;

– средний – смертность от 1 до 3 %, количество баллов – от 110 до 139;

– высокий – смертность более 3 %, количество баллов более 140.

Применительно к больным ИМ с подъемом сегмента ST шкала GRACE позволяет рассчитать риск смерти в стационаре при консервативном лечении:

– низкий – смертность менее 1 %, количество баллов – менее 125;

– средний – смертность от 1 до 3 %, количество баллов – от 126 до 154;

– высокий – смертность более 3 %, количество баллов – более 155.

В зависимости от степени непосредственного риска неблагоприятного исхода определяется тактика лечения и дальнейшего обследования больных.

Для оценки отдаленного прогноза и выбора тактики лечения больных после окончания стационарного этапа реабилитации рекомендуется выполнение стресс-теста. У больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST и низким непосредственным риском стресс-тест может быть выполнен спустя 3 – 5 дней после появления симптоматики обострения ИБС, у больных с высоким непосредственным риском – не ранее чем через 5 – 7 дней после стойкой стабилизации состояния. У больных ИМ при неосложненном течении заболевания стресс-тест рекомендуется выполнять перед выпиской из стационара. Появление ишемических изменений ЭКГ при низкой толерантности к физической нагрузке является плохим прогностическим признаком и расценивается как показание к коронароангиографии для оценки возможности реваскуляризации миокарда.

Риск смерти при ИМ чрезвычайно высокий. На догоспитальном этапе внезапно, не успев обратиться за медицинской помощью или до прибытия врача, погибают 25 – 30 % больных. Летальность на этапе стационарного лечения составляет 5 – 15 %. В течение первого года после выписки из стационара умирают еще 5 – 7 % больных. Основными причинами смерти являются нарушения ритма и проводимости сердца, разрыв миокарда, острая и хроническая СН.

Лечение.Диагноз острого коронарного синдрома является основанием для экстренной госпитализации больного. Максимальное сокращение времени транспортировки больного в стационар считается приоритетной задачей догоспитального этапа медицинской помощи. Всех больных следует госпитализировать в специализированные отделения (палаты) интенсивной терапии, где осуществляются необходимые диагностические и лечебные мероприятия (регистрация ЭКГ, клинический и биохимический анализы крови, контроль сердечного ритма, мониторирование основных физиологических параметров и пр.). В течение первых 8 – 12 ч на основании собранной диагностической информации проводится стратификация риска, осуществляются необходимые лечебные мероприятия и устанавливается нозологический диагноз. Длительность пребывания в специализированном отделении (палате) интенсивной терапии при отсутствии осложнений составляет 2 – 3 сут. Продолжение лечения осуществляется в кардиологическом отделении. Программа лечения конкретного больного определяется клиническим вариантом острого коронарного синдрома, характером осложнений и индивидуальными особенностями пациента. Алгоритм оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом представлен на рис. 1.10.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: