Дмитрий Трухан - Клиника, диагностика и лечение основных ревматических болезней

- Название:Клиника, диагностика и лечение основных ревматических болезней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:2014

- ISBN:978-5-299-00564-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Трухан - Клиника, диагностика и лечение основных ревматических болезней краткое содержание

При подготовке данного учебного пособия были использованы материалы последних научных и научно-практических конференций и симпозиумов, а также стандарты и рекомендации Министерства здравоохранения РФ, Российского кардиологического общества, Всемирной организации здравоохранения и др.

Учебное пособие предназначено для интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе дополнительного профессионального образования по специальностям: терапия, ревматология, общая врачебная практика (семейная медицина).

Клиника, диагностика и лечение основных ревматических болезней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Классификация.Тяжесть аортального стеноза зависит от выраженности уменьшения площади отверстия аортального клапана (в норме она составляет от 2 до 3,5 см 2). Если площадь отверстия аортального клапана более 1,5 см 2, стеноз считают незначительным (легким), от 1,0 до 1,5 см 2– умеренным и менее 1,0 см 2– тяжелым. Можно более точно оценить тяжесть аортального стеноза при индексировании площади отверстия аортального клапана к площади поверхности тела: незначительным считают стеноз при значениях более 0,9 см 2/м 2, умеренным – от 0,6 до 0,9 см 2/м 2и тяжелым – менее 0,6 см 2/м 2.

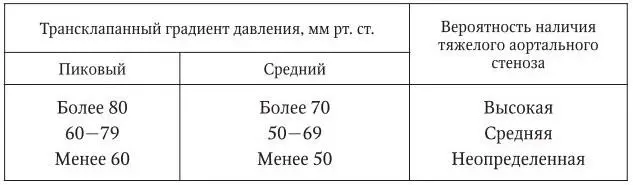

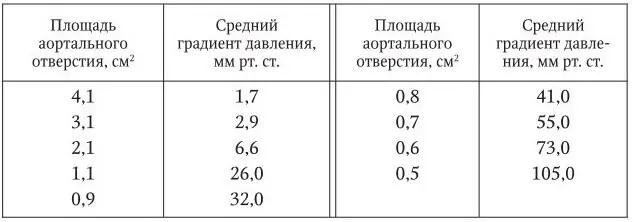

Оценка тяжести порока на основании вычисления пикового систолического градиента (в норме 3 – 10 мм рт. ст.) не вполне точна. В табл. 2 и табл. 3 приведены данные о вероятности наличия тяжелого аортального стеноза и площади аортального отверстия в зависимости от трансклапанного градиента давления.

Таблица 2

Вероятность наличия тяжелого аортального стеноза в зависимости от градиента давления

Таблица 3

Взаимосвязь между площадью аортального отверстия и средним градиентом давления

Клиника.При аортальных пороках сердца долго отсутствуют клинические проявления. Следует расспросить пациента о наличии эпизодов болей в грудной клетке, синкопальных состояний, одышки при физической нагрузке, а также о выслушивании шумов в сердце при предшествующих обследованиях.

Наиболее частые клинические проявления аортального стеноза – типичные приступы стенокардии (50 – 70 %), синкопальные состояния (15 – 30 %) и симптомы хронической сердечной недостаточности (частота увеличивается с возрастом). Реже отмечают случаи внезапной смерти (около 1 %), желудочно-кишечные кровотечения (вследствие ангиодисплазии), нарушения сердечного ритма и эмболии в большом круге кровообращения.

Объективно при подозрении на наличие аортального стеноза необходимо обратить внимание на следующие признаки:

– смещение верхушечного толчка вниз, в шестое межреберье и влево, выявленное при исследовании сердца;

– систолический шум изгнания ( crescendo – decrescendo ), лучше выслушиваемый в проекции аорты и с максимальной интенсивностью в позднюю диастолу, проводящийся на сонные артерии; интенсивность шума уменьшается при присоединении дисфункции левого желудочка, проведении пробы Вальсальвы, изометрической нагрузки, в положении стоя и при применении вазопрессоров, увеличивается в положении «сидя на корточках»;

– высокоинтенсивный систолический шум, выслушивающийся на верхушке сердца (симптом Галавардена);

– ослабление II тона сердца на аорте (за счет ослабления его аортального компонента в результате утраты створками подвижности у больных с выраженным кальцинозом створок) или его усиление на аорте и систолический «щелчок» изгнания у больных с ревматическим поражением клапана или двустворчатым аортальным клапаном (без кальцификации);

– наличие IV тона сердца у больных с выраженной гипертрофией левого желудочка.

– пульс малый, мягкий, с медленным подъемом ( pulsus parvus et tardus ) при выраженном стенозе; при этом очень часто у пациентов пожилого возраста вследствие снижения эластичности стенки аорты и крупных артерий наблюдают крутое восходящее колено кривой каротидного пульса; имеется склонность к снижению пульсового и систолического давления;

– усиление волны A при исследовании пульсации вен шеи.

Дифференциальная диагностика.У больных с подозрением на аортальный стеноз необходимо исключить следующие заболевания:

– субаортальную мембрану;

– гипертрофическую кардиомиопатию (обструктивный тип);

– врожденный надклапанный аортальный стеноз;

– стеноз клапана легочной артерии;

– дефект межжелудочковой перегородки;

– недостаточность митрального клапана.

Большие сложности могут возникнуть при дифференциальной диагностике аортального стеноза с мышечным и мембранным субаортальным стенозом. Как и в случаях сочетания аортального стеноза с другими пороками сердца, большое значение имеет ЭхоКГ.

Недостаточность клапана аорты

Определение. Недостаточность клапана аорты– патологическое состояние, характеризующееся ретроградным током крови из аорты в полость левого желудочка через дефектный аортальный клапан. В МКБ-10 соответствует рубрикам I06.1 «Ревматическая недостаточность аортального клапана», I35.1 «Аортальная (клапанная) недостаточность».

Эпидемиология.Распространенность недостаточности клапана аорты зависит от возраста и наличия предрасполагающих причин.

Этиология.Основными причинами недостаточности аортального клапана являются:

– врожденная аномалия – неполное смыкание створок или пролапс (врожденный двустворчатый клапан аорты);

– воспалительный процесс – кальцинированные рубцы и сморщивание створок (например, исход острой ревматической лихорадки), разрушение створок, перфорация, пролапс, несмыкание створок из-за вегетаций (например, ИЭ);

– дегенеративные процессы – нарушение метаболических свойств створок с пролапсом и дилатацией корня аорты (например, миксоматозная дегенерация);

– поражение корня аорты – дилатация корня аорты (например, артериальная гипертензия), повреждение створок аортального клапана гидравлическим ударом во время диастолы (например, тупая травма грудной клетки), медионекроз с дилатацией фиброзного кольца (например, сифилис, синдром Марфана, аортоартериит, анкилозирующий спондилит, аортоаннулярная эктазия).

У 20 – 30 % пациентов старше 65 лет заболевание развивается в результате склероза аортального клапана и дилатации корня аорты на фоне артериальной гипертензии и атеросклероза.

При сифилисе, артериальной гипертензии и дисплазии соединительной ткани (синдром Марфана и др.) аортальная недостаточность, как правило, связана с дилатацией корня аорты.

ИЭ, расслоение аорты и травматический отрыв створки клапана являются основными причинами развития острой аортальной недостаточности .

Гемодинамика.Недостаточность клапана аорты приводит к возврату во время диастолы значительной части крови, выброшенной в аорту, назад, в левый желудочек. Объем этой крови может превышать половину всего сердечного выброса. Таким образом, при недостаточности клапанов аорты в период диастолы левый желудочек наполняется в результате поступления крови из левого предсердия и аортального рефлюкса, что приводит к увеличению конечного диастолического объема и диастолического давления в полости левого желудочка. Вследствие этого левый желудочек увеличивается и значительно гипертрофируется (конечный диастолический объем левого желудочка может достигать 440 мл при норме 60 – 130 мл).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: