Алевтина Стрекаловская - Белки. Липиды

- Название:Белки. Липиды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алевтина Стрекаловская - Белки. Липиды краткое содержание

Белки. Липиды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– водородные связи;

– гидрофильно-гидрофобные взаимодействия. При взаимодействии с окружающими молекулами воды белковая молекула «стремится» свернуться так, чтобы неполярные боковые группы аминокислот оказались изолированы от водного раствора; на поверхности молекулы оказываются полярные гидрофильные боковые группы.

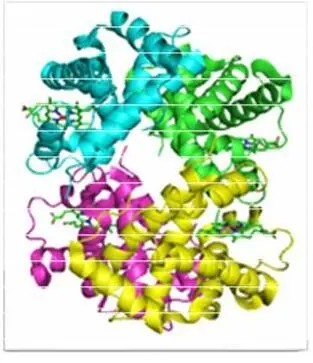

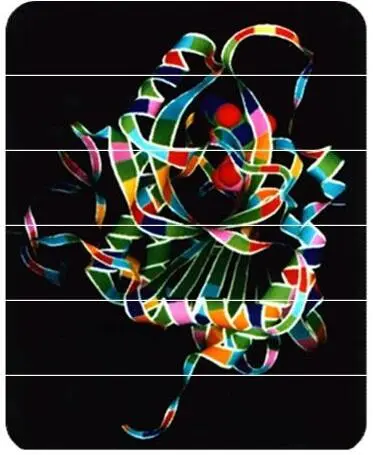

Полипептидные цепи свернуты особым образом в компактную глобулу. Способ свертывания полипептидных цепей глобулярных белков называется третичной структурой.

Четвертичная структура (или субъединичная, доменная) – взаимное расположение нескольких полипептидных цепей в составе единого белкового комплекса. Белковые молекулы, входящие в состав белка с четвертичной структурой, образуются на рибосомах по отдельности и лишь после окончания синтеза образуют общую надмолекулярную структуру. В состав белка с четвертичной структурой могут входить как идентичные, так и различающиеся полипептидные цепочки. В стабилизации четвертичной структуры принимают участие те же типы взаимодействий, что и в стабилизации третичной. Надмолекулярные белковые комплексы могут состоять из десятков молекул. Многие белки с особо сложным строением состоят из нескольких полипептидных цепей. Способ совместной упаковки и укладки этих полипептидных цепей называют четвертичной структурой белка.

1.2 Физические свойства

Белки – амфотерные электролиты. При определенном значении pH среды число положительных и отрицательных зарядов в молекуле белка одинаково. Белки имею разнообразное строение. Есть белки нерастворимые в воде, есть белки легко растворимые в воде. Есть белки, имеющие вид нитей, достигающих в длину сотен нанометров; есть белки, имеющие форму шариков диаметром всего 5-7 нм. Они имеют большую молекулярную массу (104-107). Образуют коллоидные растворы, из которых выпадают при увеличении концентрации неорганических солей, добавлении солей тяжелых металлов, органических растворителей или при нагревании (денатурация).

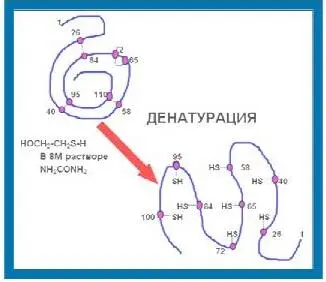

1.3 Денатурация

Как правило, белки сохраняют структуру и, следовательно, физико-химические свойства, например, растворимость в условиях, таких как температура и pH, к которым приспособлен данный организм. Изменение этих условий, например, нагревание или обработка белка кислотой или щёлочью, приводит к потере четвертичной, третичной и вторичной структур белка. Потеря белком (или другим биополимером) структуры называется денатурацией. Денатурация может быть полной или частичной, обратимой или необратимой. Самый известный случай необратимой денатурации белка в быту – это приготовление куриного яйца, когда под воздействием высокой температуры растворимый в воде прозрачный белок овальбумин становится плотным, нерастворимым и непрозрачным. Денатурация в некоторых случаях обратима, как в случае осаждения (преципитации) водорастворимых белков с помощью солей аммония, и используется как способ их очистки. Денатурация – потеря белками их естественных свойств вследствие нарушения пространственной структуры их молекул.

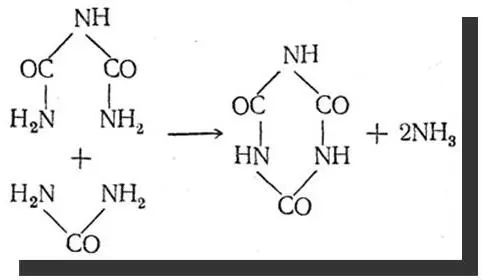

1.4 Биуретовая реакция

Биуретовая реакция – качественная на все без исключения белки, а также продукты их неполного гидролиза, которые содержат не менее двух пептидных связей. Биуретовая реакция обусловлена присутствием в белках пептидных связей, которые в щелочной среде образуют с сульфатом меди (ІІ) окрашенные медные солеобразные комплексы. Биуретовую реакцию дают также некоторые небелковые вещества, например биурет (NH2-CO-NH-CONH2), оксамид (NH2CO-CO-NH2), ряд аминокислот (гистидин, серин, треонин, аспарагин) (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Биуретовая реакция

1.5 Функции белков

Так же как и другие биологические макромолекулы (полисахариды, липиды) и нуклеиновые кислоты, белки – необходимые компоненты всех живых организмов, они участвуют в большинстве жизненных процессов клетки. Белки осуществляют обмен веществ и энергетические превращения. Белки входят в состав клеточных структур – органелл, секретируются во внеклеточное пространство для обмена сигналами между клетками, гидролиза пищи и образования межклеточного вещества.

Следует отметить, что классификация белков по их функции достаточно условна, потому что уэукариот один и тот же белок может выполнять несколько функций. Хорошо изученным примером такой многофункциональности служит лизил-тРНК-синтетаза – фермент из класса аминоацил-тРНКсинтетаз, который не только присоединяет лизин к тРНК, но и регулирует транскрипцию нескольких генов. Многие функции белки выполняют благодаря своей ферментативной активности. Так, ферментами являются двигательный белок миозин, регуляторные белки протеинкиназы, транспортный белок натрий-калиеваяаденозинтрифосфатаза и др.

Каталитическая функция. Наиболее хорошо известная роль белков в организме – катализ различных химических реакций. Ферменты – группа белков, обладающая специфическими каталитическими свойствами, то есть каждый фермент катализирует одну или несколько сходных реакций. Ферменты катализируют реакции расщепления сложных молекул (катаболизм) и их синтеза (анаболизм), а также репликации и репарации ДНК и матричного синтеза РНК. Известно несколько тысяч ферментов; среди них такие как, например, пепсин расщепляют белки в процессе пищеварения. В процесс посттрансляционной модификации некоторые ферменты добавляют или удаляют химические группы на других белках. Известно около 4000 реакций, катализируемых белками. Ускорение реакции в результате ферментативного катализа иногда огромно: например, реакция, катализируемая ферментом оротат-карбоксилазой, протекает в 1017 раз быстрее некатализируемой (78 миллионов лет без фермента, 18 миллисекунд с участием фермента). Молекулы, которые присоединяются к ферменту и изменяются в результате реакции, называются субстратами.

Хотя ферменты обычно состоят из сотен аминокислот, только небольшая часть из них взаимодействует с субстратом, и ещё меньшее количество – в среднем 3-4 аминокислоты, часто расположенные далеко друг от друга в первичной аминокислотной последовательности – напрямую участвуют в катализе. Часть фермента, которая присоединяет субстрат и содержит каталитические аминокислоты, называется активным центром фермента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: