Виктор Вифляев - О двигателях истории человечества. О смене главенствующего мировоззрения

- Название:О двигателях истории человечества. О смене главенствующего мировоззрения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0397-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Вифляев - О двигателях истории человечества. О смене главенствующего мировоззрения краткое содержание

Рассматривается концепция природы творчества «по Вифляеву», с полным философским обоснованием.

О двигателях истории человечества. О смене главенствующего мировоззрения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому растормаживание действует по определенному вектору, дающему приоритет в восстановлении (укреплении) части дифференцировок, вплоть до строго определенного, тончайшего их среза, перед всеми остальными, восстанавливает любые комбинации дифференцировок как симультанно, так и сукцессивно. Ведь что-то всегда должно восстанавливаться от растормаживающего агента и растормаживания, и в этом смысле сохранение тонких, вернее, необходимых и достаточных дифференцировок есть не что иное, как их укрепление, восстановление. Это особенно важно, когда такое восстановление проходит на фоне яркого энергоэффекта. Очевидно, для улавливания подобного энергоэффекта феномен растормаживания и существует. В чем и заключается его главный смысл. Именно эта скрытая сторона растормаживания является основной; в ней обнаруживается тождественность растормаживания как восстановления дифференцировок доминантным корроборациям на неспецифический раздражитель. Таким образом, растормаживание и корроборация представляют в физиологии одно и то же явление и тем самым методологически предельно разведены.

И. П. Павлов исследовал растормаживание на механизме создания условного рефлекса, однако «имеется определенная зависимость образования условного рефлекса от развития доминантных процессов в нервной системе. Только с той воспринимающей поверхности можно образовать условный рефлекс, при воздействии на которую в центральной нервной системе возникают функциональные взаимодействия доминантного характера» (курсив мой. – В. В.) (см.: Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. IV. С. 290).

Психофизиологический феномен Н. А. Бернштейна «повторение без повторения», возникающий при построении движения и улучшения его с каждой последующей попыткой [7] Восстанавливаются и укрепляются (остаются в структуре движения) лишь те констелляционные сочетания, которые энергетически выгодны организму; те же, что затрудняют движение, – не закрепляются, затормаживаются. Процесс по такому вектору способствует радикальной переорганизации всей доминантной констелляции, подключению, введению в действие, «распечатыванию» матриц (Н. А. Бернштейн) сенсорных комплексов или уровней-специалистов, что будет показано при анализе двигательного акта.

, этологический феномен смещенного поведения, экспериментально-психологический феномен переноса должны рассматриваться под тем же углом зрения, под каким рассматривается непрестанный поиск в онтогенезе отмобилизованных филогенетических механизмов на текущую и изменяющуюся реальность [8] В частности, такой вывод делает беспредметным спор психологов о возникновении экспериментально-психологического механизма переноса: возникает ли он как ответ на аналогичные задачи или на как задачи, далекие от аналогии. Естественно, что механизм переноса возникает на любые возможные задачи.

.

Зарождение двигательных энграмм (Н. А. Бернштейн) стоило дорогого опыта организму, уяснившему, что энерговыгоднее расширительно применять не столько прошлые отработанные заготовки – отправления, конгруэнтные контуры движений, сколько их обобщенный моторный образ – энграмму. Две геометрических (метрических) фигуры одного топологического класса могут отличаться друг от друга больше, нежели обобщенный топологический образ класса поочередно от каждой из них. Поэтому двигательная энграмма – свернутая без времени и готовая развернуться во времени программа применения к определенному целому классу объектов реальности – принципиально топологична. Организм путем «неосознанного умозаключения» приходит к выводу о наибольшей энерговыгодности моторного образа при оставлении его как бы… в «незаконченном состоянии», состоянии «полуфабриката».

Опуская здесь подробные доказательства, скажем лишь, что в основе всех этих феноменов лежат механизмы, являющиеся аналогами механизмов восстановления доминанты в ответ на действие неспецифического раздражителя. В дальнейшем мы увидим, что и восстановление доминанты на неспецифический раздражитель и перечисленные феномены обнимаются одним интегральным биологическим механизмом.

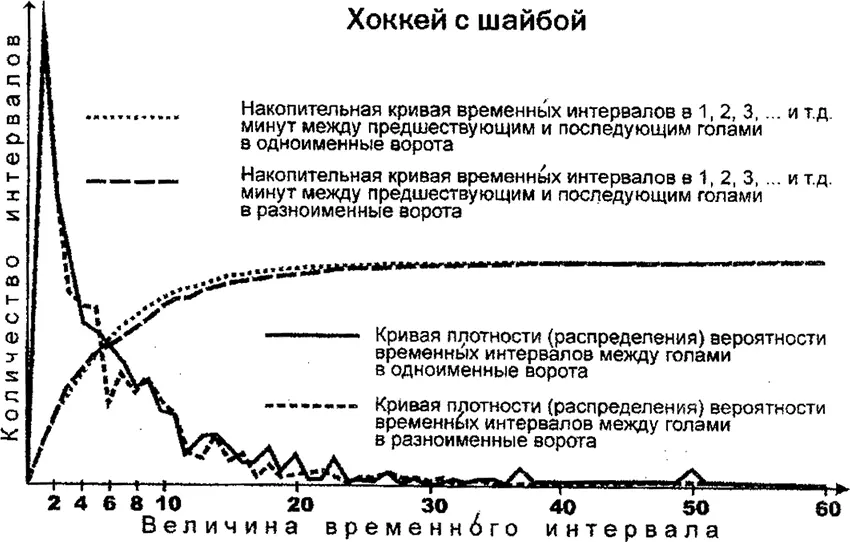

[9] Информация о зафиксированном времени гола бралась из газеты «Советский спорт». Было исследовано примерно 10 000 голов и 1000 игр. Данные брались подряд, а не выборочно.

Исследование матчей по футболу, хоккею с шайбой и другим видам спорта с результатом > 1:0 и стало быть голов, забитых в этих матчах, проведенное нами в 1970 г., показало, что голы располагаются во времени следующим образом: наибольшая плотность вероятности появления гола, следующего за предшествующим, приходится на наименьший временной интервал; с увеличением интервала эта плотность вероятности снижается. В основе такой временной закономерности лежит закономерность физиологическая. Предыдущий гол воздействует на последующий по типу растормаживающего агента, достигая тем самым оптимального варианта владения мастерством, т. е. гола. Временные интервалы брались между соседними по времени голами – предыдущим и последующим. Графико-математической моделью – накопительной кривой [10] На графике кривая плотности вероятности есть кривая дифференциала по отношению к основной накопительной кривой.

показана как сама временная закономерность [11] Личность игрока предстает перед нами в «свободном состоянии», т. е. на нее не оказывают влияния условности опыта, она не является «испытуемым субъектом». Пренебрежение этим обстоятельством привело, например, авторов теории установки к серьезным ошибкам.

, так и то обстоятельство, что временных интервалов между голами, забитыми в ворота какой-то одной команды – одноименные ворота – на 20–25 % больше, чем интервалов между голами, забитыми в разноименные (имеются в виду противоположные ворота команд противников и интервалы только между отквитывающимися голами). Меньшее количество временных интервалов между отквитывающимися голами объясняется тем, что гол, пропущенный командой, является стимулом, действующим по типу растормаживающего агента заведомо не средней (не оптимальной) силы, по сравнению с предыдущим голом, забитым командой, который стимулирует игроков команды с большей силой. Таким образом, исследование показало, что волевые усилия игроков (отквитывающийся гол – самый волевой) не являются определяющим фактором в забивании ими голов. Это положение противоречит выводам теории установки, ставящей во главу угла лишь волевые усилия в достижении цели. Этой теорией в данном случае, а стало быть и во всех подобных случаях, представляющих целый пласт человеческой деятельности, неправильно прочтена психическая реальность.

Интервал:

Закладка: