В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания

- Название:Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448344251

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Шлыков - Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания краткое содержание

Память прошлых других. Как трансцендентальная экспликация историчности: к онтологии исторического сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 1. Первоначальное понимание историчности исходя из временности: Дильтей, Гуссерль, Хайдеггер

1. 1. 1. Рождение трансцендентальной философии историчности из философии темпоральности

Коперниканский переворот Канта был, кроме всего прочего, и поворотом к необходимой темпоральности сознания. Время как априорная форма внутреннего чувства впервые в философии получило свойство «субъективного условия познания и понимания» [Молчанов. Время и сознание, с. 39]. Центростремительная сила темпорального синтеза оказалась настолько неоспоримой, что Канту даже не потребовалась гипотеза о трансцендентальном Я, задействованная гипотетически только при вневременном описании чистого практического разума. Дуализм и формализм Канта в представлении субъективности послужили великолепной затравкой к появлению собственно трансцендентального историзма: если Фихте, определяя обязательное движение трансцендентального субъекта как синтез свободы и необходимости (Я и не-Я), называет его неологизмом Tathandlung (дело-действие), то Шеллинг уже прямо использует здесь термин «история», говоря: «основная особенность истории в том, что она должна отражать свободу и необходимость в их соединении, и сама возможна лишь посредством их соединения» [Шеллинг. Система трансцендентального идеализма, с. 456]. То есть «свобода должна быть необходимостью, необходимость – свободой» [там же, с. 457]. Этот императив и есть обоснование и цель всемирной истории как истории действующей субъективности (под последней разумеется как индивид, так и род). Наконец, Гегель дал последовательное и полное описание истории как «проявления духа во времени» [Гегель. Лекции по философии истории, с. 119]; разумное движение духа от самообретения до самосозидания есть одновременно прохождение духом конкретных исторических эпох-этапов (феноменология) и схватывание собственной субстанциальности в диалектических понятиях (логика). Историческое в этом случае становится «сущностно-историческим» [там же, с. 22], а история – трансцендентальной.

Именно в философии немецкого идеализма впервые можно наблюдать, каким образом история из простого описания фактов и событий возвышается до универсального обозначения особого, созидаемого человеческой субъективностью мира – мира, противоположного природному и охваченного духовными преобразованиями. Внутренней же мерой причастности индивидуального субъекта к всемирно-историческому процессу становится, по мысли Гегеля (а именно он первым употребил этот термин в своих лекциях по философии истории в Гейдельберге зимой 1817 года (см. [Сундуков. Значение термина «историчность» в немецкой философии XIX в., с. 84]), «историчность», которая вырывает понимание истории из пут ставшего прошлого и бросает его открытому настоящему и проективному будущему [Гегель. Лекции по философии истории, с. 23]. Однако хорошо известно, что гегелевская историчность была обречена на опасную двусмысленность, ибо тотальная рационализация действительности оставляет за историей право лишь до поры скрывать подлинную цель движения духа: историчность субъекта оканчивается там, где начинается его триумф как самосознания.

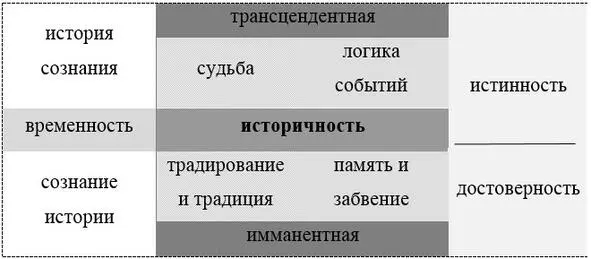

Возможно, что именно такая трактовка историчности помешала выйти этому перспективному понятию из сугубых рамок трансцендентальной философии: «в своих рассуждениях об истории ни Л. Ранке и И. Г. Дройзен, ни Я. Буркхард и Ф. Ницше, а позже ни Э. Трельч, М. Вебер и О. Шпенглер не использовали понятие „историчность“» [Сундуков, с. 79]. И даже В. Дильтей, «хотя и содействовал вместе с П. Йорком фон Вартенбургом категориальному оформлению „историчности“ как нового принципа философии, всё же выбрал, в конечном счёте, для обозначения этого принципа понятие „жизненность“» [там же, с. 78]. К Дильтею мы ещё вернёмся, сейчас же необходимо, пусть в самом предварительном смысле, задать напрашивающийся вопрос: что в историчности может мыслиться такого, что не охватывалось бы понятиями истории и темпоральности? Не является ли тем самым историчность и все возможные пути её тематизации (или только один) некоей альтернативой как всеобщности истории, так и априорности темпоральности? Каковы, наконец, те возможные различия между историчностью жизни и историчностью сознания, которые возникают в случае трансцендентально-герменевтической тематизации историчности?

Оттолкнёмся от общеизвестного. Историкам хорошо в е дома историчность, означающая соответствие некоторого случившегося события единому ритму собирающей особым образом все события истории; тогда происходящее за пределами этого ритма историческим не является. Естественно, что такое понимание подразумевает, что сама по себе история – дело очевидное, вопрос лишь в особенностях исторической интерпретации. Такое мнение, безусловно, хорошо работает, когда идёт речь об историчности битвы при Ватерлоо или неисторичности вашей вчерашней поездки за город. Но уже попытка протестантских теологов XIX века применить его при обсуждении историчности Иисуса Христа оказалась, как ни странно, провальной, ибо стало ясно, что это Событие не просто очередное в ряду прочих, но само обосновывает всякую возможность истории (или невозможность, если интерпретируется как мифологичное). Более того, такое Событие способно вызвать к жизни и особое историческое время, отличное от линейного физического, по образу которого и понималась история традиционной историографией. Лучшей иллюстрацией к этому могут послужить рассуждения П. Тиллиха о καιρός – моменте скачкообразного, динамически неустойчивого темпорального сдвига, «прогнозирующего» историю и вплотную приближающего отдалённейшее будущее. Подобные выводы, конечно, фундированы прежде всего известной методологией Geisteswissenschaften (наук о духе), требующей особого, «понимающего» подхода к событиям именно человеческой истории, но также указывают и на основополагающую роль истории в самоопределении человеческого духа. Иными словами, если истории и может быть поручена формирующая культуру функция, то это возможно только в случае полагания некоторого, трансцендентального в гносеологическом и тотального в онтологическом смысле, поля, которое, будучи историчностью in crudo, обосновывало бы своеобразие и уникальность любых исторических феноменов и их сущностных взаимосвязей 12 12 «Известное выражение Г.-Г. Гадамера о том, что фундаментальный характер историчности не зависит от того обстоятельства, что человеческое существо имеет историю, но что, скорее, вся история целиком покоится на изначальной темпоральности и историчности человеческого бытия» [Михайлов, 30], будет для нас лейтмотивом всего исследования.

.

Интервал:

Закладка:

![Алла Озорнина - Призраки из прошлого и другие ужасные истории [litres]](/books/1144991/alla-ozornina-prizraki-iz-proshlogo-i-drugie-uzhasny.webp)