Галина Китова - Научная политика. Глобальный контекст и российская практика

- Название:Научная политика. Глобальный контекст и российская практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-0791-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Китова - Научная политика. Глобальный контекст и российская практика краткое содержание

Монография подготовлена по итогам работ, выполненных Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» в рамках Программы фундаментальных исследований Высшей школы экономики.

Для представителей законодательной и исполнительной власти, научного и бизнес-сообществ, преподавателей, студентов и аспирантов вузов социально-экономического и гуманитарного профиля, а также российских и зарубежных исследователей.

Научная политика. Глобальный контекст и российская практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конкурентные позиции страны в мировом экономическом пространстве и состояние ее научно-технологического комплекса являются интегральной оценкой качества и эффективности национальной научной политики. В то время как в отечественной науке продолжают накапливаться проблемы и диспропорции, что в конечном счете выливается в сокращение присутствия России на мировых инновационных рынках, страны-лидеры сохраняют и усиливают свои позиции, создают и завоевывают новые технологические ниши. И хотя в условиях глобализации и интернационализации мирового развития конкуренция на рынках нарастает, круг ключевых – глобальных – игроков остается достаточно стабильным. Несколько приблизиться к нему пока удалось лишь новым индустриальным странам.

В монографии представлены оценки российской научной политики, полученные в результате обследования условий работы ученых и привлекательности научной карьеры, проведенного в 2007 г. [Гохберг, Китова, Кузнецова и др., 2010]. Они составляют содержание четвертой главы – « Научная политика в восприятии ученых».

В пятой главе « Новые контуры государственных инициатив» выделены два частных, но чрезвычайно актуальных сюжета современной научной политики, а также их проявления в отечественной практике государственного регулирования сферы науки и инноваций. Эти сюжеты связаны с центрами превосходства и теорией и практикой оценивания деятельности научных организаций. Их проекция на Россию позволяет сформулировать ряд предложений по возрождению и развитию национального научно-технологического комплекса, необходимость реализации которых в условиях мирового кризиса 2008 г., на взгляд авторов, не только сохраняется, но и возрастет. Указанные рекомендации связаны с реформой госсектора науки и стимулированием инновационной активности организаций.

В Заключении рассматриваются возможные направления развития исследований, составивших основу монографии. В Приложениях приведены иллюстрации использования отдельных инструментов научной политики в России и за рубежом, а также анкета для опроса руководителей научных организаций и ученых, на базе которого получены оценки российской научной политики, представленные в четвертой главе монографии.

Основные результаты исследований, представленные в монографии, обсуждались на семинаре ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Научная политика России: институциональные аспекты» (июль 2007 г.); научной конференции «Фундаментальные исследования НИУ ВШЭ в 2007 г.» (январь 2008 г.); VIII, IX и X международных апрельских конференциях (2007, 2008, 2009 гг.); на международных семинарах в рамках межстранового проекта «Национальные инновационные системы стран БРИКС» (2006 г. – Дания, 2007 г. – Бразилия, 2008 г. – ЮАР, 2009 г. – Индия); международном семинаре ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ «Science, Technology and Innovation Indicators: Trends and Challenges» (2007 г. – Москва).

Авторы выражают благодарность руководству Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» за поддержку исследовательского проекта, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований. Мы признательны всем коллегам из Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики», Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, других российских и зарубежных научных центров за участие в обсуждении монографии, конструктивные советы и критику.

Глава 1

Государство и наука: мировая практика и тенденции взаимодействия

1.1. Глобальный контекст и условия взаимодействия

Возможность выявления и систематизации современных форм и механизмов взаимодействия государства и науки, как и необходимость использования полученных при этом выводов для оценки состояния и перспектив развития российской научной политики, во многом связаны с переходом мировой экономики к постиндустриальной стадии, которая характеризуется нарастанием и интенсификацией процессов глобализации. Усилению взаимозависимости национальных экономик, достигшей беспрецедентных масштабов, углублению политической и экономической интеграции государств способствовали интернационализация производства (в частности, расширение географии производства компонентов продукции), рост объемов мировой торговли товарами и услугами, межстрановых потоков финансового и человеческого капитала, информационного обмена.

Заметная роль во всех этих процессах принадлежит науке, являющейся интернациональной по своей природе, что предполагает глобальное распространение и использование научных результатов независимо от того, в какой стране они получены. Понимание и признание принципиальной невозможности бесконечного расширения фронта исследований и его адекватной поддержки силами одной страны, даже самой развитой и богатой, сопровождались формированием международного разделения труда в этой сфере, углублением специализации стран в отдельных областях (направлениях) научных исследований и разработок и усилением кооперации между ними. Развитие этих процессов превратилось в один из основных факторов прогресса не только науки, но и экономики, как в границах отдельных стран, так и в мире в целом. Кооперация в сфере исследований и разработок, передачи технологий и передового опыта стала объектом множества межгосударственных соглашений, различных форм интеграции усилий отдельных стран, регионов и компаний, реализации инвестиционных проектов и иных коммерческих сделок наднационального уровня [Гохберг, 2003, с. 43].

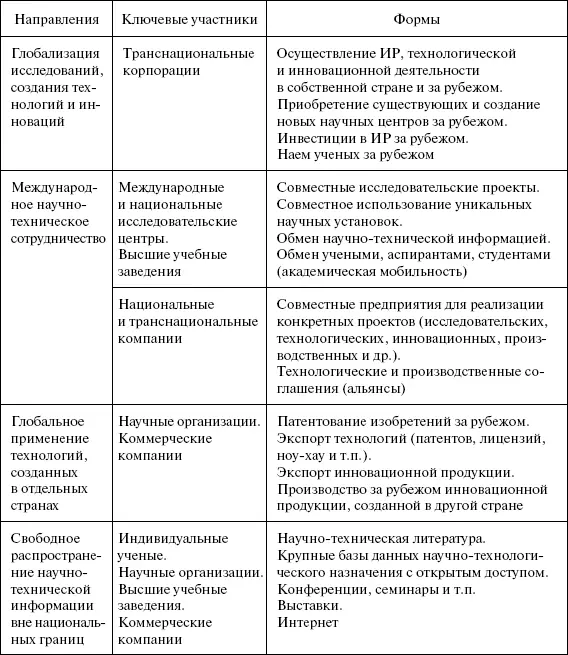

Развитие мировой науки в последние полвека происходило в процессе сложного взаимодействия научных потенциалов государств и перераспределения между ними имеющегося глобального «научного капитала» [Forti, Bisorno, 1981]. Уже в 1980-е гг. 90–95 % мирового научного продукта создавалось весьма узкой группой богатых стран. Одновременно к середине 1990-х гг. в 14 странах ОЭСР, на которые приходилось 95 % всех промышленных ИР, доля иностранных инвестиций составила 12–15 % от общего объема их финансирования. Некоторые малые государства, экономика которых ориентировалась на зарубежные рынки сбыта, вообще перенесли заметную часть промышленных ИР за границу (совместные исследования, контракты, закупка лицензий и т. д.) [Stein, 2004, р. 435–447]. С определенной долей условности в процессе глобализации науки и инноваций можно выделить четыре направления, отдельные характеристики которых представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Процессы глобализации в сфере науки и инноваций

Источник : [Гохберг, 2003, с. 44].

Процессы глобализации научной и инновационной деятельности способствуют ускорению технологического развития за счет сокращения сроков проведения научных исследований и внедрения их результатов, экономии затрат на развитие науки; позволяют, не повторяя «пройденного», осуществить ускоренное развертывание работ по другим научным направлениям. Широко описанный в экономической литературе феномен технологического развития «новых» индустриальных стран Азии (Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура, Малайзии) своим происхождением во многом обязан использованию преимуществ международного разделения труда в науке. Наряду с поддержкой собственных исследований они размещают научные подразделения транснациональных корпораций, широко практикуют финансирование частными компаниями разработок в зарубежных филиалах, создание лабораторий в ведущих научных центрах мира, наем за рубежом квалифицированных ученых, импорт новейших образцов научного оборудования. В результате этим странам удалось добиться быстрого развития исследований по наиболее передовым направлениям современной науки, стать крупными экспортерами новейшей техники и технологий, успешно конкурирующими с традиционными лидерами мировой экономики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: