Владлен Котлер - Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы

- Название:Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аква-Терм»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владлен Котлер - Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы краткое содержание

Учитывая всё возрастающее значение вопросов охраны окружающей среды, авторы, используя результаты собственных исследований и достижения отечественных и зарубежных энергетиков, подробно рассказывают о методах и конструкциях аппаратов, предназначенных для защиты атмосферы от токсичных и парниковых газов, а также золовых частиц, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлов.

Пособие предназначено для студентов энергетических специальностей технических вузов, инженерно-технического персонала инжиниринговых компаний и тепловых электростанций, а также слушателей курсов повышения квалификации инженеров-теплотехников.

Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В состав мазутов входят те же основные элементы, что и в состав нефти, из которой получены эти мазуты: горючие вещества – углерод, водород и сера, а также негорючие – кислород и азот. Содержание водорода и углерода несколько ниже у высокосернистых мазутов, что и приводит к некоторому уменьшению их теплоты сгорания.

Кроме углеводородных соединений – основного компонента мазута – в их состав входят асфальтосмолистые вещества (асфальтены, карбены и карбоиды), а также минеральные примеси (в основном – растворенные в воде соли щелочных металлов) и влага. Содержание воды в мазутах колеблется от 0,3–1,0 до 3–5 %. При разогреве мазута паром (например, при сливе мазута из цистерн) обводненность мазута может увеличиться до 5–10 % в летнее время и 15–20 % – в зимнее (для высоковязких мазутов).

Содержание серы в мазуте определяется сернистостью исходной нефти, а также технологией ее переработки. Присутствует сера в мазуте, главным образом, в виде сероорганических соединений, и в меньшей степени – в виде сероводорода и серы элементарной.

Важнейшая характеристика мазута – вязкость, так как именно она определяет условия транспортировки, слива и хранения жидкого топлива. Вязкость определяет также требуемый подогрев мазута и эффективность работы мазутных форсунок при её сжигании в котельных установках.

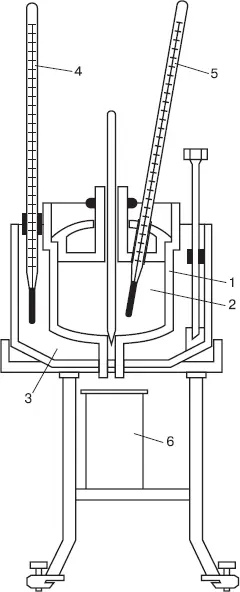

Вязкость обычно измеряется вискозиметром Энглера (рис. 3.17) в градусах условной вязкости (ВУ) при определенной температуре. Условной вязкостью называют отношение времени непрерывного истечения 200 мл мазута при определенной температуре ко времени истечения дистиллированной воды при 20 °С.

Рис. 3.17. Вискозимер Энглера: 1 – металлический сосуд; 2 – жидкость; 3 – ванна; 4,5 – термометры; 6 – калиброванный сосуд

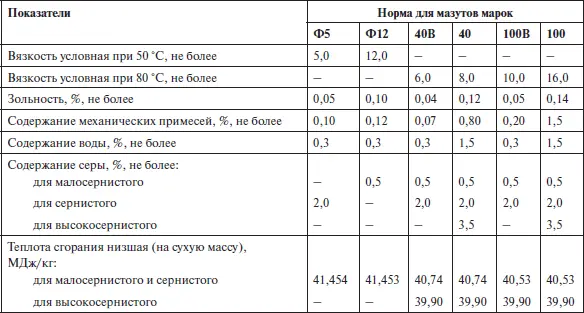

Из табл. 3.3следует, что для флотских мазутов стандартной является температура 50 °С, а для мазутов марок 40 и 100 – уже 80 °С. Хотя марки 40 и 100 получили свое обозначение именно по максимальному значению условной вязкости (градусов ВУ) при температуре 50 °С.

Еще один параметр имеет чрезвычайно важное значение при использовании мазута на тепловых электростанциях. Речь идет о температурах вспышки и воспламенения мазута. Температурой вспышки называют ту температуру, до которой нужно нагреть мазут в определенных условиях, чтобы количество выделившихся при этом паров (в смеси с воздухом) могло вспыхнуть при поднесении к этой смеси запала. Если вслед за вспышкой паров в течение не менее 5 с начинается горение самого топлива, то соответствующая температура называется температурой воспламенения, или верхним пределом температуры вспышки.

В условиях ТЭС температура вспышки определяется для установления максимально допустимой температуры подогрева мазута в емкостях, не изолированных от окружающего воздуха. По условиям пожарной безопасности фактическая температура должна быть на 10 °С ниже температуры вспышки.

Топочный мазут, как правило, поступает на тепловые электростанции с использованием железнодорожного, водного или автомобильного транспорта. При удалении ТЭС от НПЗ на расстояние не более 20 км мазут подается по трубопроводам. В этом случае отпадает необходимость в приемносливных устройствах и не происходит обводнения мазута, неизбежного при его разогреве для полного слива из цистерн.

Для разгрузки и слива мазута из железнодорожных цистерн электростанция должна иметь разгрузочную эстакаду, оборудованную устройствами для разогрева мазута, обслуживания цистерн и слива мазута в приемные резервуары. Обычно сливные лотки обогреваются паровыми спутниками для подогрева мазута и ускорения его движения по лоткам. Емкость и количество приемных резервуаров должны быть рассчитаны на бесперебойный слив мазута из всех прибывших железнодорожных цистерн.

Хранение мазута на ТЭС осуществляется, как правило, в железобетонных резервуарах сборной конструкции, но в районах с повышенной сейсмичностью требуется установка металлических резервуаров. Последние требуют тщательной тепловой изоляции. Поддержание необходимой температуры при хранении мазута в обвалованных железобетонных резервуарах (60–70 °С) обеспечивается циркуляционным подогревом мазута с использованием внешнего подогревателя.

На линии подачи мазута из хранилища в котельный цех осуществляется дополнительный подогрев мазута с целью лучшего его распыливания в топочной камере. Оптимальная вязкость мазута перед форсунками (1,5–2 °ВУ) обеспечивается при повышении температуры мазутов марки 40 и 100 до 130 и 140 °С соответственно. Требуемый подогрев мазута на линии подачи к форсункам можно получить, используя специальные трубчатые теплообменники, в которые подается пар с температурой около 200 °С.

Кроме подогрева, необходимо проводить и очистку мазута от механических примесей. Фильтрационная очистка уменьшает износ и загрязнение форсунок, а также предотвращает отложения в мазутопроводах. Первая ступень очистки осуществляется в отводных лотках сливных устройств (фильтры-сетки с ячейками 10–12 мм). Вторая ступень (фильтр тонкой очистки с сеткой, имеющей 32 или 64 отверстия на 1 см 2) устанавливается в мазутонасосной после насосов II подъема.

Особого внимания требует подготовка к сжиганию высокосернистого мазута. Дело в том, что в процессе хранения, подогрева и перекачки мазута сернистые соединения могут вызвать коррозию металла. Кроме того, сернистые соединения приводят к опасному загрязнению вод мазутохранилищ, что требует их очистки или утилизации перед сбросом в водоемы.

В некоторых случаях для устранения трудностей, связанных с использованием серосодержащих мазутов, приходится применять присадки. Количество вводимых в мазут присадок находится в пределах от 0,01 до 0,1 %, но всё же обработка мазута увеличивает его стоимость. В 1970–1980-е гг. при длительной работе многих электростанций на сернистых мазутах широко использовались отечественные присадки ВНИИНП-112 и ВТИ-4ст, которые существенно снижали загрязнение поверхностей нагрева и предотвращали их коррозионное разрушение.

Следует отметить, что процессы подогрева, перемешивания мазута в резервуарах и его фильтрация осуществляются, как правило, при низком (около 1 МПа) давлении, создаваемом насосами первого подъема. Но затем насосы второго подъема (3,5–4,5 МПа) перекачивают мазут в главный корпус, к котельным установкам. От общей мазутной магистрали жидкое топливо, после запорных задвижек и регулирующих клапанов, направляется к котлам и далее – к отдельным форсункам. Часть мазута, неизрасходованного в котле, возвращается в основной резервуар по линии рециркуляции мазута. Это позволяет сохранять температуру жидкого топлива на требуемом уровне, независимо от потребления его котлом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: