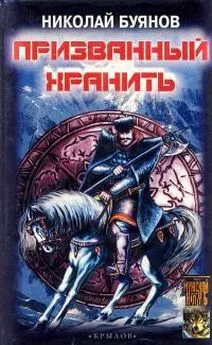

Николай Буянов - Опрокинутый купол

- Название:Опрокинутый купол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО-Пресс

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-04-005273-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Буянов - Опрокинутый купол краткое содержание

Наша земля бережно хранит бесчисленное множество древних тайн, как мхом поросших домыслами и легендами. Попытки же разорвать их вязкую пелену могут нарушить тысячелетнее Равновесие и пробудить дремлющие разрушительные силы, таящие в себе угрозу для всего человечества…

Могущественный артефакт из параллельного мира – Шар Древних, последние упоминания о котором относятся ко времени разрушения древнего поволжского города Житнева монголо-татарским воинством, попадает в руки предателя и властолюбца. И только сами участники кровавых событий восьмивековой давности, пройдя сквозь череду реинкарнаций и перевоплощений, способны обуздать зловещую реликвию.

Опрокинутый купол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мне мнился большой диковинный корабль, вроде тех, что я видела во время путешествия во Владимир. Только этот был гораздо шире и длиннее и сделан был из железа (я, правда, не разумела, как это получается, что он плавает и не тонет на полноводной реке? Ну да во сне еще не то увидишь). Помню, я не заметила ни гребцов, ни паруса на мачте. Там не пахло смолой, не торчали по бортам длинные сосновые весла, лишь два огромных колеса шлепали по воде, будто кто-то невидимый их вертел.

Князь Олег стоял на верхней палубе, облокотясь о поручень, и смотрел на меня… Смотрел молча, но по его глазам и так было ясно. Он любовался мною, а я словно видела свое отражение в воде и мысленно ужасалась: речной озорник-ветер растрепал волосы, на щеках не было румян, а из украшений – только узенькая ленточка из черного бархата. Не подобало княгине являться перед желанным гостем в таком виде. А еще я заметила, что Олег (одетый, кстати, тоже не совсем по-княжески, но оттого еще более красивый, что для воина тоже не последнее дело) будто бы оберегает свою левую руку. Наверное, вепрь оставил отметину. Вернемся – приглашу князя в свои покои, приложу к ране целебную траву. Уж собирать и готовить травы по особым рецептам я умела не хуже нянюшки Влады, ведуньи и знахарки.

Олеговых кметей приняли в дружинной избе с должным почетом, как своих. Скоро я всех их знала по именам, а уж Мишенька и вовсе не отходил от них ни на шаг и все упрашивал нашего воеводу: «Дядюшка Еремей, прикажи, чтобы мне выковали меч!» Тот, усмехаясь, отговаривал: «Мал ты еще, княжич. Порежешься ненароком». – «Батюшка хотел, чтобы я вырос воином. Какой из меня воин без меча?»

В конце концов Еремей уступил. Не стальной, правда (настоящего оружия ждать Мишеньке по старому обычаю еще долгих две зимы), но деревянный меч, искусно вырезанный из крепкого дуба, в почти настоящих ножнах, отныне княжич носил на поясе, снимая только за столом да на ночь…"

Запись обрывалась. Неясно, на полуслове – будто обрывок дневника или рукописи. Он мимолетно вспомнил школьные годы своей внучки, слезы, пролитые над рабочей прописью, – все девочки как девочки, прилежные и аккуратные, а ты ручкой водишь как курица лапой… Чтобы завтра же родители пришли в школу. Как нет родителей? Ах, уехали… Тогда пусть придет дедушка. Порадуется за внучку.

Родители и вправду прийти не могли. Они, вечно занятые люди, чрезвычайно творчески одаренные и с активной жизненной позицией (в смысле: брать от жизни все, что еще можно спереть), мотались по заграницам. Марина – в качестве переводчицы Интуриста, ее благоверный – каким-то сверхзагадочным помощником инструктора («стукачом» по-простому… Впрочем, и без него нашлось, кому «стукнуть»: еще чуть-чуть, и загремел бы зятек на полную катушку, при раннем Горбачеве, как и при Андропове, много давали за валюту и за Христа – то бишь за вывоз икон и предметов старины).

Придя домой с родительского собрания, дед не стал ругать внучку и читать нотации, а усадил рядом с собой и отныне прилежно «учился» вместе с ней, проходя программы за все классы. Зять ускребся чудом, в последний момент перекрасившись вдруг в убежденного демократа и славянофила, «пострадавшего» от тоталитарной системы. О том, что где-то в загашнике лежит на всякий случай краснокожая книжица, он старался вспоминать пореже. А дед получил внучку в безраздельную собственность, чему несказанно обрадовался. Родная кровь, утешение к старости и неслабая ответственность. Если бы не Алечка, он остался бы совершенно один – заброшенный и никому ненужный. Иногда, правда, заходили незнакомые вежливые люди – ученики его учеников, приглашали почетным членом на разного рода официозные посиделки… Он отказывался, ссылаясь на старческую немочь. Пробовал собирать домашний архив и писать мемуары – бросил: не его это. Радовался лишь внучке, жившей пока вместе с ним, и визитам любимого ученика, чувствуя себя могучим столпом и мэтром (который был известен тем, что на пару с Евгением Шварцем спьяну заблудился в ночной Венеции и чуть было не угодил в тамошний околоток).

Он помнил спор, возникший между ними, – он назвал это громко: спором двух концепций («Я, старый дурень, все сыпал именами классиков: ах, Козинцев, ах, Эйзенштейн! Ах, историческая достоверность и символизм – Одесская лестница в „Потемкине“ и золотой трон в „Клеопатре“…»). Ученик, устроившись на своем излюбленном стуле возле окна и раскачиваясь на двух ножках, только молча грустил. Не спорил, даже не отвечал на некоторые встревоженные вопросы – видно было, что в душе прочно угнездилась черная меланхолия; Наконец учитель вздохнул и поднял руки кверху.

– Все. Все, дорогой мой, не знаю, чем тебя еще развлечь.

– Развлечь? – кисло улыбнулся тот. – Я не за этим пришел.

– Ну а раз все-таки пришел…

Учитель достал из стола папку, развязал тесемки и водрузил на нос очки.

– Вы прочли сценарий? – спросил молодой человек.

– Прочел. Знаешь, весьма недурно… Этакая историческая костюмированная драма, чем-то напоминает «Даниила, князя Галицкого».

– Историческая драма – это нелепость, – отрезал ученик («Вот за что люблю молодость: за способность к безапелляционности»). – Я не понимаю его смысл. Все чувства, переживания, мысли… Все подменяется голым антуражем. Яковом Вайнцманом и Диночкой Казаковой (это наш костюмер). Я так не хочу.

– А тот материал, что я снял в Киото, тебе не помог?

– Он меня еще больше запутал. Я вдруг понял, что терпеть не могу своих героев. Они напоминают разряженных кукол.

– Ну уж!

– Да, черт возьми. Вы посмотрите, как они ходят, как говорят! О чем мечтают!

Он с брезгливостью взглянул на исписанные им же листы бумаги, испещренные карандашными пометками на полях (на самом деле адский труд: шлифовка и отточка уже готового текста, избавление от лишних связок и местоимений).

– Тупое подражание, следование канонам… В мусор, больше никуда не годится. Тут вам и «дубина народной войны» (тема школьного сочинения «по Толстому»), любовь к правительнице (непонятно, с какой стати? Она же, по идее, угнетала простой люд – дань, оброки и все такое. Правда, и защищала от внешних напастей…). Опять же, как положено, среди массы героев затесался предатель (он сошел с ума во второй серии).

Без предателя, кстати, трудно было объяснить, каким образом вражеские темники вывели свои войска к стенам древнего города, затерянного среди непроходимых дебрей. И, может быть, главное – не передашь (принцип контраста) всего трагизма гибели православного монастыря, который первым принял удар Батыя… Держались монахи, если верить летописи, почти трое суток и полегли все, кроме трех человек, на которых была возложена миссия сохранить церковные реликвии и древние книги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: