Александр Чернов - Порт-Артур — Токио

- Название:Порт-Артур — Токио

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чернов - Порт-Артур — Токио краткое содержание

Ремейк книг Г. Б. Дойникова «„Варягъ“ — победитель» и «Все по местам! Возвращение „Варяга“».

На основе оригинального таймлайна Мир «Варяга» — победителя 2 (МПВ-2).

http://variag-cruiser-world.ru/forum/

Порт-Артур — Токио - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда Николай вместе с Вадимом рассматривали доставленные из МТК английские чертежи, первым резюме царя был тяжелый вздох и короткая реплика: «Все равно стыдно!» Огорчение его можно было понять: на момент появления Захарофа в кабинете у Дубасова со своим эскизным проектом, его российские конкуренты не далеко ушли от осевой линии на эскизах общего вида…

Конечно, на то были свои объективные причины. Было даже предопределявшее ситуацию с конкурсом согласие царя с доводами Руднева о необходимости выигрыша в нем проекта Виккерса. Ведь привлечение к сотрудничеству англичан гарантировало не только быстрое разрешение проблемы с турбинами, но и позволяло притянуть их к модернизации нашего судпрома и энергетическим программам. К тому же делать ставку только на немцев было пока рискованно, тем паче, что в сфере кораблестроения они сами еще были в роли доганяющих, а британцы являлись признанными законодателями мод.

Но Николай в свою очередь подметил в предложении Петровича и политический плюс — «пусть в Лондоне думают, что мы, разачаровавшись в французах, занимаем теперь срединную позицию — готовы сотрудничать и с англичанами, и с немцами, и с американцами.» Но к сравнению скоростей работы наших и британских проектировщиков это все отношения не имело. Факт бесспорного британского превосходства здесь был налицо.

О том, что они обречены пока работать «на полку», наши конструкторы не знали. И трудились вдохновенно, не покладая рук, что говориться. Но для XX века — уже слишком медленно. На этом живом примере Николай окончательно убедился: с французским влиянием в нашем кораблестроении действительно пора было заканчивать. Да, броненосец «а ля франс» грозно смотрится, но за один этот эфемерный плюс платить приходится более весомыми минусами, — излишними затратами труда, денег и, главное, времени, на всех этапах жизненного цикла корабля. От его чертежа до достройки и ремонта. А также отсутствием даже зачаточной унификации. Но и это было не все: с самой организацией процесса проектирования кораблей англичане не просто серьезно ушли вперед, они, образно говоря, опережали нас на круг, и в преддверии неизбежной дредноутной гонки с этим нужно было что-то срочно делать.

Еще на первом июньском заседании ОСДФ было решено создать Особую комиссию по учету опыта войны с Японией в новом кораблестроении (КНК). Фактически, под этим названием планировалось спрятать от лишних глаз группу разработчиков нового поколения линейных кораблей-дредноутов. Поэтому и деятельность ее Император повелел вести в условиях самой строжайшей секретности. Исполнительным секретарем-координатором КНК был назначен И.Г. Бубнов, Главными конструкторами будущих конкурсных проектов — Д.В. Скворцов и А.Э. Шотт. Ответственным за режим — жандармский ротмистр В.Ф. Модль, креатура Балка. О нем он вспомнил что-то хорошее. Запамятовал только, где именно прочел…

Работа в чертежных началась уже через пару дней после создания КНК, но, к сожалению, проектировщики не слишком хорошо представляли себе, что же именно в результате им предстоит получить. В итоге, дабы сэкономить время, Николай, с подачи Вадика, принял решение отправить их в командировку во Владивосток, к Рудневу. Резонно рассудив, что пусть и ценой месячного простоя, инженерам лучше один раз четко выслушать, чего же именно от них добиваются, чем резать хвост у кошки по сантиметру.

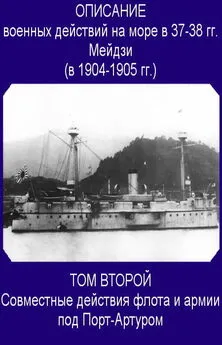

Компания кораблестроителей в составе Шотта, Скворцова, Шлезингера, Теннисона, Коромальди и Египтеоса свалилась на голову Петровичу как снег на голову в самом конце июля. Ему, по уши погрязшему в проблемах Владивостокской эскадры перед лицом грядущих сражений, кстати, ничего оптимистичного не сулящих в свете вторичного заблокирования главных сил флота в Порт-Артуре (на этот раз собственным, подорвавшимся на минах прямо в проходе, броненосцем «Победа»), да вдобавок огорошенному явлением блудного сына со товарищи, только и не хватало сейчас новых забот. Однако, воочию узрев перед собой лучших корабелов России, тех, о ком с благоговением читал в книгах своей юности, чьи решения обсуждал с друзьями на форуме до хрипоты или до смерти клавиатуры, понял, что такой шанс выпадает раз в жизни.

Быстро организовав катер и все необходимое для классического шашлыка начала 21-го века, Петрович, взяв с собой только Хлодовского, Щеглова и троих беглых воспитанников Морского корпуса, — чтобы было кому шампуры насаживать и угольки ворошить, на сутки вывез всю эту честную компанию на остров Русский, в одну из давно уже приглянувшихся ему укромных бухточек. Не забыл он прихватить с собой и заветную тетрадку с рисунками, цифрами и таблицами…

Когда на следующий вечер, на вокзале, он провожал в столицу своих новых друзей, Шотт, неожиданно отозвав его в сторону, прошептал на ухо:

— Всеволод Федорович, то, что Вы предложили — это просто гениально. Я только сегодня ночью до конца оценил всю красоту этой схемы. Вернее — схем. Спасибо.

Но не о том речь… Мальчиков, придержите, пожалуйста. Все-таки, это еще не их война. Когда же придет их время, и у них будут ТАКИЕ корабли, сам черт им не страшен будет! Вам же сейчас — Бог в помощь! Ждем в Питере с победой…

Интрига с выбором типа перспективного линейного корабля Русского флота, в котором учитывался опыт первых боев русско-японской войны, разрешилась 21-го октября, когда до битвы у Шантунга оставалось еще около двух месяцев. В этот день на заседании ОСДФ были рассмотрены эскизы общего расположения перспективных боевых кораблей, представленные Захарофым от имени концерна «Виккерс» и нашими инженерами — Скворцовым, Шоттом, Кромальди и Гавриловым. В их числе были проекты бронепалубных крейсеров в 5500 и 4000 тонн с «механизмами по типу Парсонса» и «эскадренного крейсера в 15 000, 16500 и 18 000 тонн». Обсуждение было длительным и скурпулезным, одним днем не управились, поэтому окончательное решение было принято вечером 22-го, когда Император подвел итоги, повелев продолжить разработку крейсеров, а броненосец-крейсер строить по третьему, самому крупному из трех, проекту Тернстона, как наиболее сбалансированному по характеристикам. Возражения Верховского и Кутейникова о его дороговизне Николай решительно отмел.

Таким образом, несмотря на сложные политические отношения между двумя империями, вновь, как и при постройке «Первенца», Россия предпочла обратиться к британскому опыту. Казалось бы — здесь все закономерно, поскольку наши корабелы просто не имели опыта проектирования и постройки кораблей такой размерности. Не говоря уж о новой энергетике.

На самом же деле ларчик открывался не так просто. Кроме того он был с двойным, если не с тройным дном. Изначально самодержец настраивал Авелана, Дубасова, Кутейникова, Рожественского, Бирилева и всех прочих господ адмиралов и генералов на корабль с тоннажем в 15,5-16 тысяч тонн, соответствующий предложенному Петровичу концепту. После долгих обсуждений, они прониклись, наконец, реальностью турбин и трехорудийных башен. Но… категорически, наотрез отказывались отдавать проектирование англичанам! Им вторили и наши проектировщики, что естественно, и кораблестроители, которых, как оказалось, трудности создания 16-тысячетонного быстроходного броненосца не слишком смущали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: