Александр Чернов - Порт-Артур — Токио

- Название:Порт-Артур — Токио

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чернов - Порт-Артур — Токио краткое содержание

Ремейк книг Г. Б. Дойникова «„Варягъ“ — победитель» и «Все по местам! Возвращение „Варяга“».

На основе оригинального таймлайна Мир «Варяга» — победителя 2 (МПВ-2).

http://variag-cruiser-world.ru/forum/

Порт-Артур — Токио - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

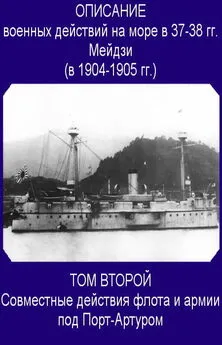

Переправа одной японской усиленной дивизии через Тайдзыхе и обход ею фланга второй позиционной линии, заставили русских отвести войска на свою третью линию, где они продолжали ожесточенное сопротивление. Наступление Куроки практически выдохлось. Но он упорно гнал и гнал свои войска против русских. Наступавшие полки перемешивались. И все же полки Келлера отбили важнейшие участки японских позиций — Нежинскую сопку и поселок Сыкванутнь, однако вместо развития своего успеха, русские начали окапываться.

Приказ остановиться был отдан в момент, когда японские армии были расстроены и ослаблены, испытывая нехватку снарядов. Куроки вынужден был донести, что его передовые войска, находящиеся на правом берегу Тайдзыхе „только и были в состоянии с большим трудом удержаться на своих позициях“. При этом было очевидно, что своих главных резервов, подходящих от Мукдена, русские пока в бой не ввели».

Так и не нанеся решающего удара по противнику главными силами армий Куроки и Кодамы, Ояма отошел на исходные позиции, русские не преследовали, в том числе и по погодным условиям. Эта «Кровавая ничья» стоила им 8-и тысяч человек, японцам почти вдвое больше — около 14-и. Но, пожалуй, самым печальным итогом этого сражения для последних стало то, что русские вполне выяснили, где и какие части японцев им противостоят. Времени на перегруппировку и пополнение своему противнику Гриппенберг уже не оставил.

Морозы в 5-10 градусов наступили на Маньчжурском театре боевых действий в 20-х числах декабря. При этом снега выпало довольно мало и земля промерзла уже к Рождеству. Второе Ляоянское (Ляоянско-Инкоуское) сражение (315 000 русских против 245 000 японцев), началось 6-го января 1905-го года по приказу генерала Гриппенберга, и стало первой решительной наступательной операцией войск Маньчжурской армии, приведшей к жестокому разгрому противостоящих ей японских сил. Потери их составили свыше 37-и тысяч убитыми, ранеными и пленными, в свою очередь русские ранеными и убитыми потеряли 7 тысяч человек.

Втянутые во фронтальные бои с медленно наступавшими частями трех русских армий, после отвлекающего удара кавкорпуса Реннекампфа на коммуникации с Кореей, японские войска были опрокинуты на левом своем фланге стремительными атаками ударного корпуса Штакельберга. Полки генерала Оку начали отступать в относительном порядке, но вскоре охватывающий удар кавкорпуса Мищенко превратил это отступление в бегство. Части 2-й и 5-й японских армий смешались, отчаянно пытаясь предотвратить крушение центра своего фронта. И только героизм и стойкость солдат и офицеров 4-й армии генерала Нодзу, помогли удержать наступательный порыв русских.

Понимая, что над его 4-мя армиями у Ляояна нависла угроза разгрома, маршал Ояма приказал войскам 3-й армии генерала Ноги, оставив на Квантуне слабые заслоны, главными силами выдвинуться на Инкоу и далее, вдоль Ляохэ, на поддержку рушащемуся левому флангу японской позиции. Решение это было запоздалым, а последствия его — фатальными…

Пунктуально выполнив приказ командующего, генерал Ноги двинул свои войска прямо к катастрофе: навстречу двум его пехотным дивизиям, не встречая серьезного сопротивления разрозненных, отступающих к югу частей генерала Оку, поддержанная Владивостокским ударным корпусом, с ходу вступившим в бой в день своего прибытия к Ляояну, на Инкоу стремительно накатывалась Конная армия генерала Сухомлинова.

Выдвигавшиеся от Квантуна походными колоннами, изнуренные форсированным зимним маршем с единственным четырехчасовым привалом ночью, японцы столкнулись с массами свежей русской кавалерии, усиленной конными пулеметными тачанками и легкими артбатареями. Застигнутые на переходе врасплох, они не имли в своем распоряжении ни полевой фортификации, ни привычного летнего укрытия в виде живых стен гаоляна.

Последовавшее за этим безжалостное, массовое истребление японской пехоты, вошло в историю Императорской армии нового времени как самое жестокое ее поражение в однодневном бою. Русские конники и пулеметчики с тачанок уложили в кровавый снег под Инкоу и на берегах Ляохэ более 7-и тысяч воинов Страны восходящего Солнца. Генерал Ноги и его штаб были полностью вырублены наскочившими на них горцами: кавалеристы Дикой дивизии пленных не брали. От еще больших потерь японцев спас вечерний туман…

Потерявшие управление части 3-й армии были опрокинуты, обращены в паническое бегство, рассеяны и частично уничтожены. На плечах противника сводная гвардейская кавдивизия прорвалась на Квантун, где и соединилась с войсками укрепрайона, совместно с ними пленив порядка полутора тысяч солдат и офицеров противника. Порт-Артур был деблокирован. Через три дня, после жестокого артобстрела, сдались окруженные в Инкоу 2,5 тысячи японцев. Примерно столько же смогли за две ночи уйти в Китай…

Итогами этого сражения стали очищение японцами равнины под Ляояном и отход на сложнорельефные позиции к югу, а также возвращение русскими Инкоу и снятие блокады Порт-Артура, как следствие глубокого рейд-удара 1-й Конной армии и ввода в бой «с колес» Владивостокского ударного корпуса. 2-я и 5-я японские армии были разбиты, 3-я полностью разгромлена. Погиб генерал Ноги, командующий 3-й армией, и весь его штаб.

Иностранные наблюдатели отмечали тактическое и техническое превосходство русских войск, выразившееся, в частности, в применении массированного пулеметного и гаубичного огня (пулеметы Максима и Мадсена, гаубицы Круппа 120 и 105 мм), полевых бомбометов системы Гобято-Рдултовского с надкалиберными минами, ручных гранат нескольких типов, тротиловых бомб для трехдюймовых полевых орудий.

Прекрасно показали себя скорострельные карабины Манлихера со складным штыком для кавалерии и пластунов. Отмечено использование новой экипировки — полевой формы защитного цвета, в т. ч. с ватной простежкой (телогреек), зимних маскировочных накидок белого цвета, противошрапнельных шлемов-касок, штурмовых кирас, а также т. н. шапок-ушанок и плащей-палаток треугольной формы, позволяющих 4-м бойцам, скрепив их, быстро и в сухости устраиваться на ночлег даже в условиях непогоды.

Замечательных успехов достигли русские и в части снабжения своей армии, как боеприпасами, так и консервированным питанием и брикетированным фуражом. Возможно, этому поспособствовали расстрелы нескольких вороватых интендантских офицеров, осужденных военно-полевыми судами, и длительные каторжные срока для их подельников из гражданских ведомств…

(Из книги американского историка Б. Такман «Маньчжурские пушки»)

Под воздействием постоянно возрастающей силы артиллерийского, пулеметного и винтовочного огня происходили изменения в характере боя, в котором все большую роль приобретала борьба за огневое господство, становившаяся основным средством достижения победы. Более современная военная техника, значительное усиление огня, широкое распространение окопов и заглубленных в землю полевых укреплений сделали оборону более прочной. Вместе с наступающей зимой это привело к застыванию фронта на достигнутых рубежах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: