Стефан Грабинский - Избранные произведения в 2 томах. Том 2. Тень Бафомета

- Название:Избранные произведения в 2 томах. Том 2. Тень Бафомета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энигма

- Год:2003

- Город:М.

- ISBN:5-94698-005-X, 5-94698-007-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стефан Грабинский - Избранные произведения в 2 томах. Том 2. Тень Бафомета краткое содержание

Первое отдельное издание сочинений в 2-х томах классика польской литературы Стефана Грабинского, работавшего в жанре «магического реализма».

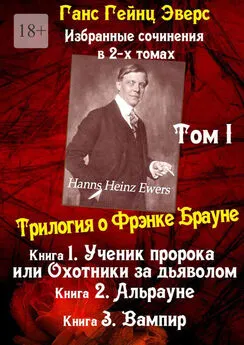

Писатель принадлежит той же когорте авторов, что и Г. Майринк, Ф.Г. Лавкрафт, Ж. Рэй, Х.Х. Эверс. Злотворные огненные креатуры, стихийные духи, поезда-призраки, стрейги, ревенанты, беззаконные таинства шабаша, каббалистические заклятия, чудовищные совпадения, ведущие к не менее чудовищной развязке — все это мир Грабинского.

Избранные произведения в 2 томах. Том 2. Тень Бафомета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем не менее оба выступали на первых ролях, хотя и в разных амплуа. Прадера, наделенный незаурядными способностями и феноменальной памятью, подходил к знанию с практических позиций и блистал в естественных науках и математике. Помян был мечтателем. Пропуская все жизненные впечатления сквозь фильтр души, он взирал на мир расширенными от изумления, невзрослеющими глазами, голубыми, немного сонными, словно очарованными таинственной глубиной мира. Воспитанный матерью, женщиной необычайно чуткой, наделенной богатым воображением и глубоко чувствительной, он унаследовал от нее склонность к мистическому взгляду на мир и экзальтированную религиозность. За это его особенно не любили. Товарищи сторонились «святого Помяна», подозревая его в ханжестве. Он тоже держался особняком, уязвленный разнузданным цинизмом ровесников, считающих делом чести измываться над учителем закона Божьего, провозглашая модные в ту пору лозунги, беспорядочно надерганные из дарвиновской теории. Не по возрасту развитой и чувствительный как мимоза, мальчик испытывал инстинктивное отвращение к плебейскому оплевыванию вещей таинственных и святых. К концу гимназического курса он и сам высвободился из тесных формул церковного догматизма, но опыт детской веры не пропал даром, углубив врожденное спиритуалистическое мироощущение.

После гимназии, как только перед соперниками открылся вольный путь самостоятельных поисков, их вражда обрела четкие очертания: полуосознанная неприязнь прошлых лет выкристаллизовалась в форму принципиальной, питаемой духовным антагонизмом ненависти. Дороги их расходились в диаметрально противоположных направлениях, а поскольку оба, несмотря на несхожесть характеров, принадлежали к натурам активным и стремились влиять на окружающих, втягивать их в круг своих идей и намерений, конфликт становился неизбежным.

Выявился он на почве докторских диссертаций: чуть ли не умышленно оба выбрали одну и ту же философско-психологическую проблему, дав ей противоположные толкования. Победила трактовка Прадеры. Его взгляд на теорию подсознательных состояний, изложенный трезво и осторожно, без интуитивных выходов за безопасные рубежи эксперимента и здравого смысла, показался профессорам более убедительным, чем «туманные и рискованные построения визионера, отдающие болезненным мистицизмом».

Это решило судьбу Помяна. Расстроенный неудачей, он раз и навсегда отказался от научной карьеры, чтобы попытать счастья в творчестве. После трех лет внутренних борений и упорных духовных поисков за несколько безумных ночей расцвел экзотический цветок его поэзии. Не успев опомниться, Помян обнаружил себя на вершине славы. Чары, веющие от его экстатических, завораживающих стихов, мгновенно покорили и читающую публику, и критику. Молодой поэт, еще не перешагнувший за тридцать, создал собственную школу, приобрел учеников и последователей. И, разумеется, ожесточенных противников. Иначе и быть не могло. Страстный ритм его поэзии, ее профетический накал предполагали безоглядное поклонение или резкий протест — одни его принимали без оговорок, другие столь же безоговорочно отвергали.

После хвалебных, исполненных энтузиазма оценок накатила едкая волна критики.

Гонения на дух возглавил Казимеж Прадера, впервые выступивший против недруга в печати, развернув против него шумную газетную кампанию. Хоть и «непрошеный», скорее ученый, чем литератор, он взялся за перо по соображениям принципиальным и художественной стороны стихов деликатно не касался, оставляя эту заботу специалистам, зато очень жестко воспротивился идеологии, по его мнению, губительной для общества — заманивающей на ложный путь.

«Помян, — писал он в одной из таких статей, насыщенных желчью и апломбом, — силится навязать нам свое мироощущение способом чрезвычайно суггестивным, создавая фикции сильные, действующие подобно наркотику и, стало быть, небезопасные. Влияние этого несомненно даровитого поэта чревато фатальными последствиями. Творчество Помяна, изломанное и болезненное, уводит читателя в бездорожье разнузданной фантазии и утопической мистики. Именно посему я почитаю священной своей обязанностью доказать безосновательность его отправных точек, насквозь фальшивых, хоть и драпируемых в тогу просвещенности и науки. Господа! Это только видимость, поза, за которой кроются истерические импульсы не уравновешенного мыслью воображения. Нам нужна литература здоровая, здоровая и еще раз здоровая!…»

Помян поднял брошенную перчатку и ответил — новыми сборниками стихов. Так завязалась ожесточенная борьба, которой суждено было длиться целые годы…

Помян боролся за свое миропонимание не из честолюбия и не ради суетной сатисфакции, какую дает протаскивание собственных взглядов, — для него речь шла о человеческом братстве, о совместном восхождении на вершины разума. Наблюдая, как общество, охваченное жаждой потребления, загипнотизированное культом успеха, барахтается в безнадежных хлябях прагматизма, как с каждым днем фатально снижается полет его духа, застревающего в колдобинах жизни, Помян пытался обратить взоры «измельчавших Антеев» к небу, напомнить о целях высших, — дар свой, редкий и удивительный, он сжигал как жертвенный фимиам на алтаре Неизреченного. Борьба велась во имя Духа и его бессмертия, во имя идеалов, связующих эту и ту стороны, — всей силой своей души он хотел вызвать в людях великое пробуждение, хотя бы им пришлось увидеть проблески Истины в остекленевших от жути глазах безумцев или прочитать ее грозные письмена, склонившись над бездной — в пароксизме страха… Его творчество должно было провести читателей завещанной классиками «дорогой над пропастью», чтобы сквозь вселенские трещины вспыхнули для них в мгновенном замыкании духа таинственные луга иного берега…

Казалось, его усилия вот-вот увенчаются успехом. Мощная экспрессия его стихов брала в полон упрямых, окрыляла колеблющихся, наэлектризовывала равнодушных. Он ощущал себя чуть ли не демиургом, видя, как магия его слов будоражит застойную жизнь, как закручиваются в этой жизни водовороты, все дальше расширяющие свои круги, втягивающие в себя все больше обращенных. Словно бодрящий ветерок пронесся благодаря его стихам над читателями — мещанскую муть повседневности прорезал свет вечности…

Прадера тем временем тоже входил в силу и собирал вокруг себя ретивых приверженцев. Заполучив кафедру философии, он принялся метать оттуда громы и молнии в стан противника. Его тщательно приготовленные лекции, чеканные и лапидарные, обещали со временем превратиться в убийственное оружие — профессор владел языком крепким и гибким, как дамасская сталь. С неуклонной последовательностью вырывал он из душ слушателей любые, даже хиленькие ростки мистицизма, распуская на суровые нити неприглядной реальности голубую вязь метафизических чаяний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: