Александр Кацура - Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй

- Название:Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Текст

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кацура - Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй краткое содержание

Но все времена, события, явления и факты интересуют альманах ЗАВТРА с точки зрения их значимости для завтрашнего дня.

Фантастический альманах «Завтра». Выпуск второй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Спасательный аппарат Бика. США. 1877 г.

Перчатка для плавания. Рисунок Леонардо да Винчи.

Воздушный колокол, балластом для которого служил свинцовый шар. XVI в.

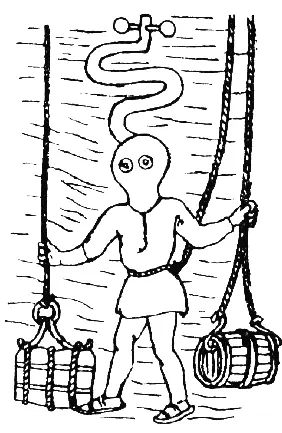

Водолаз с водолазным шлемом. Проект XV в.

Виктория ЧАЛИКОВА

Виктория ЧАЛИКОВА — кандидат философских наук, работала в институте информации по общественным наукам (ИНИОН). Последние годы занималась социокультурной утопией, особенно Дж. Оруэллом. Автор многих статей в специальных и литературных журналах. Скончалась в Гамбурге 18 мая 1991 г.

Идеологии не нужны фантазеры

Утопия — литературный жанр, утопия — философская идея, утопия — проект лучшего будущего. Но всегда, в любой форме это — попытка приподнять завесу тайны. Во все времена не было тайны более важной и волнующей — что будет завтра?

В последние годы внимание к утопии стало особенно напряженным. Человечество, приближающееся к третьему тысячелетию, как будто ищет ответа на свои скопившиеся и порой безысходные «почему?» и «как?». Лихорадочно идет поиск ответов — разумеется, острее всего в нашем отечестве. Многие из нас только что узнали социальную фантастику XX века — это Зазеркалье утопической мечты, где клубятся зловещие тени, громоздятся искаженные, изломанные контуры утопического идеала. Это знакомство изначально окрашено целым спектром нарастающих эмоций, связанных вначале с мучительной переоценкой прошлого, а позже — с разочарованием в перестройке. Мы видим страшные следы утопии в прошлом, и еще страшнее для нас опасение, не впадаем ли мы вновь в утопию в настоящем — не есть ли слово «перестройка» синоним слова «утопия».

Для таких тревог имеются основания: сколь далеко мы ни углубимся в историю, не отыщется времени, когда бы в мире не было власти утопического идеала над умами людей, не было утопического жанра в литературе или в фольклоре. Но мы находим в прошлом и времена, когда утопия была, а страха перед ней, агрессии по отношению к ней не было. В старых энциклопедиях писали, что утопия исключительно полезна для молодости, ищущей идеала, но также и для зрелого, умудренного опытом сознания — она утешает, позволяет надеяться, что мир станет лучше.

Наши деды и прадеды не поверили бы, что можно бояться утопии и ненавидеть ее. Теперь же распространено убеждение, что фашистский ад, сталинистский ад — это и есть реализованные утопии. Игнацио Силоне, один из знаменитых и первых исследователей тоталитаризма, писал, что каждый, входя в концлагерь, вглядываясь в эти прямые линии, в эту четкость, рациональную продуманность, узнает в них утопический проект — то, о чем мечтали кампанеллы всех времен и народов.

В сегодняшнем русском печатном слове грозный счет утопии предъявлен откровенно и многократно. Пожалуй, нет ни одной значительной статьи, в которой предаваемое гласности зло не было бы как-то соотнесено с утопизмом. «Реквием по утопии» названа одна из рецензий на платоновский «Чевенгур»: «Наверное, и не было времени, когда на разные лады над миром не звучало бы с убежденной страстью фанатика: я гоню вас в рай. Но утопия в человеке бессмертна», — горько пишет автор рецензии.

Когда в 1956 году были вскрыты вены истории, хлынувшая кровь немедленно запятнала утопию. Подозрение, что это она, лукавая соблазнительница, виновата во всем, превращалось в убеждение по мере того, как мы все больше и больше читали (курсивом я пытаюсь указать, что тогда это было не занятие, а образ жизни — странный и небезопасный). Входили в ум и сердце позитивистское и экзистенциалистское (знаменательное совпадение!) разоблачения утопии: «Путь к идеалу всегда ведет через колючую проволоку» (Карл Поппер); «Самое страшное в утопиях то, что они сбываются» (Николай Бердяев). Запретная тогда социальная фантастика — Замятин, Булгаков, Платонов. Хаксли, Оруэлл — была проглочена нами в судороге становления этого нового духовного максимализма: утопия должна быть уничтожена как класс, как категория мышления! Интересно, что в это же время подобная установка формировалась и на Западе. Стон «куда девались утопии», — заметила, например, одна исследовательница, — исходит от тех, кто тоскует по фашизму или революционаризму…

Это убеждение в шестидесятые годы сформировалось и у нас; хуже того, оно распространилось и на культуру. Утопический роман, любая оптимистическая фантазия подпадали под новые табу, под новый запретительный лозунг: утопия должна быть изгнана отовсюду, не только из политического мышления, но также из литературы. В восьмидесятые годы, когда мы стали читать все — легально и открыто, — когда нас затопила волна новых разоблачений, приговор утопии был подтвержден.

Так возникла своего рода интеллектуальная сверхутопия: проект удаления утопического измерения из сознания человека, из культуры. Обжегжись на молоке утопии, мы стали дуть на воду идеала, мечты и вообще представления о будущем. Опасности, заложенные в утопии, заставили нас пренебречь опасностью абсолютного негативизма, и антиутопическое отрицание незаметно превратилось в норму отношения к действительности. Так мы и умудрились не заметить, что любимый нами Оруэлл — книга которого теперь есть в каждом интеллигентном доме — отнюдь не был антиутопистом.

Верно, он описывал мир, превратившийся у него к 1984 году в сплошной концлагерь. Но в ключевой идейной главе романа он доказывает, что катастрофа случилась уже после того, «как утопия была дискредитирована», а это «привело к неслыханному ожесточению и первобытному варварству», поскольку теперь у новой элиты (технократов, бюрократов и социологов) не было необходимости считаться с утопическими инстинктами масс и сдерживать свое властолюбие. В фантастической оруэлловской Океании все слова «утопического ряда» — братство, равенство, свобода — вытравлены из мышления и языка, а мечты и сны о «золотой стране» караются смертью как «мыслепреступление». Иными словами, Оруэлл предъявляет свой счет не утопии — прагматическому антиутопизму.

Подобная неразбериха царит и в нашем отношении к утопическому роману. Братьев Стругацких, типичных «шестидесятников», обвиняют в «коммунистическом утопизме»; восторг, с которым в 1957 году мы приняли утопический роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», сейчас кажется почти постыдным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: