Михаил Анчаров - Дорога через хаос (сборник)

- Название:Дорога через хаос (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Проект Самиздат

- Год:2015

- Город:Харьков

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Анчаров - Дорога через хаос (сборник) краткое содержание

1. Как птица Гаруда (роман)

2. Записки странствующего энтузиаста (роман)

3. Дорога через хаос (повесть)

4. Страстной бульвар (повесть)

5. Козу продам (повесть)

6. Стройность (повесть)

7. Юрий Ревич. Об Анчарове (статья)

Дорога через хаос (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

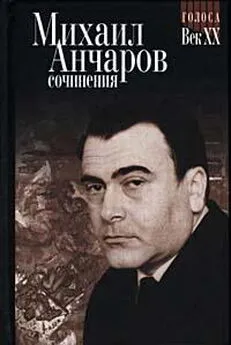

Если вы имеете достаточное представление о характере Михаила Леонидовича, или хотя бы внимательно прочли его произведения, то должны понять, что сами вопросы, поднятые в этой дискусии, во многом определяют тематику его творчества (хотя, конечно, не исчерпывают). Он все время как бы возражает "инженерам Полетаевым". И вдруг — не совсем вдруг, а постепенно, конечно, — все это закончилось. Вместе с оттепелью канула в историю романтическая эпоха философских дискуссий на страницах газет и сами слова "моральный облик нового человека" стали вызвать понятную отрыжку (у меня так до сих пор вызывают). А Анчаров не изменился! Но в новой атмосфере, которую принято именовать "застойной", нельзя было выжить в искусстве так, как раньше. Тот же Конецкий, имея "настоящую" профессию капитана дальнего плавания, пережил бы, если бы его вдруг перестали публиковать — писал бы в стол, что тяжело и противно, но если у тебя есть еще что–то в жизни, то не смертельно. А многие и не пережили — кто–то уехал, кто–то сломался, кто–то и не пережил в буквальном смысле — Высоцкий…

А Михаил Леонидович, кроме всего прочего, никак себя не позиционировал — он не вписывался ни в какие рамки (и сознательно и не сознательно), его невозможно классифицировать, отнести к какой–то категории. Хотя Анчаров наиболее полно выразил атмосферу своего поколения, и он является, если можно так выразиться, квинтэссенцией оттепели, "дистилированным" представителем шестидесятников, все же его нельзя уместить в рамках культуры того времени. Сам он, суля по всему, даже не задумывался об этом — он, видимо, совсем не задавался вопросом, какое место занимает среди прочих, и не подозревал, что вообще об этом иногда надо размышлять (как, впрочем, не волновало его и то, нравится ли или не нравится его деятельность властям). Но его Тема занимала общество в краткий период 60–х годов ХХ века, а потом ушла с общественных горизонтов. Не вообще, конечно, ушла, потому что тема эта актуальна во все времена, но, грубо говоря, популярности (и денег) на ней теперь не заработаешь.

Проблемы, которые волновали Анчарова и общество в начале 60–х, уже через 10 лет перестали волновать читателя. В семидесятые–восьмидесятые надо было делать что–то еще, хотя бы для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Анчаров сначала не унывал — придумал форму телесериала. Блин получился несколько комом, но скорее от недостатка опыта. Дело в том, что "настоящее искусство" (о котором я упоминал выше) в форме сериала вообще, видимо, существовать не может — разве только, как экранизация классики, но все равно как экранизация, рассчитанная на массы, на домохозяек, на развлечение зрителей. И больше ни на что претендовать в этом жанре не стоит. (Хотя обещал не углубляться, но замечу все же в скобках, что по моему скромному мнению, поп–искусство все равно нужно рассматривать совершенно всерьез, наряду с исскуством "настоящим", хотя бы потому, что оно не только формирует личности, но и создает массовые архетипы — возьмите "Трех мушкетеров" или, скажем "Битлз".) И в этом качестве сериал и нужно было и рассматривать.

А все — и авторы сериала тоже — стали рассматривать это дело с точки зрения "настоящего" кино (мой отец не исключение). Это в корне неверно и такая позиция погубила замечательную в основе задумку. Тут от Анчарова и начали отворачиваться коллеги. Заметьте, что одновременно или несколько позднее вышло несколько фильмов, в том числе теле-, которые авторы и не пытались позиционировать, как "высокое искусство", но которые и сейчас смотришь с удовольствием: "Белое солнце пустыни", "Место встречи изменить нельзя", "Москва слезам не верит". А умные и неплохо написанные, но скучноватые монологи и диалоги героев "День ха днем", в большинстве своем представляющие собой ремейк фрагментов из первых романов и повестей, на экране не смотрелись. А ведь даже в таком виде "День" имел, как бы мы сейчас выразились, неплохой рейтинг — пожалуй, немалая часть современных сериалов, хоть и круто замешанных на бандитской тематике, еще скучнее. Вот бы тогда развить этот успех!

Но я слишком увлекся кинокритикой, в которой, конечно, совсем не специалист. Моя мысль в другом — та самая политика, от которой Михаил Леонидович бежал, как черт от ладана, и стала причиной того, что последний период его жизни был не слишком для него хорош. Общая затхлось атмосферы не могла не сказаться на его творчестве. А с началом перестройки, когда печатали все подряд, у Анчарова не нашлось ничего такого, чего он не говорил или не мог сказать раньше. Он просто не готовился ни к каким перестройкам — они его не волновали.

Однако нам сейчас уже неважно, какие там отношения у него были с критиками и издателями. Мы, возможно, не замечаем — а большинство просто не подозревает — что во многом живем его идеями. Вот один частный пример — авторская песня. Анчаров был ведь не просто основоположником жанра. Он задал тональность всем, кто пришел после него, даже если тот начинал независимо — как Окуджава, например. Были, все это знают, и более блестящие авторы, нет необходимости их перечислять, но можно выразиться так: никто больше не изобрел в авторской песне ничего такого, чего бы уже не содержалось в песнях Анчарова.

Это, повторяю, только один пример — можно привести еще. Скажем, — из совершенно другой области — он предсказал крах направления под названием "искусственный интеллект". Причем предсказал не в общем, а на чем именно это дело сломается. И ведь тогда, когда это все было на взлете! Тем, что рассуждения некоторых экстремистски настроенных сторонников "инженера Полетаева", ведущие свое происхождение от инфантильного большевистского "до основанья, а затем", сейчас кажутся нам идиотскими, мы тоже не в последней степени обязаны Анчарову. И тем, что в общественном сознании "творчество" давно перестало быть только художественным творчеством, признано, что это один и тот же процесс — у художника, ученого, инженера или ремесленника, мы также обязаны ему. Его идеи просто растворились в воздухе, стали им самим, они уже не привязаны к их носителю и часто невозможно определить их авторство. У него было удивительное чувство идеи — он умел свести любую мысль к немногим самым простым принципам и с этих позиций раздолбать ее или, наоборот, расхвалить. В наше время я бы пригласил этого Выдающегося Романтика на работу консультантом по проектам. Неважно, каким — электронных приборов, архитектурных сооружений или научных исследований. Тут он был бы на месте!

Да, сами проблемы в том чистом виде, как они обсуждались в 60–е годы, сейчас уже не обсуждаются. Но это не значит, что люди резко изменились — они сами по себе практически не меняются веками, обновляется только контекст их существования — и что, разве теперь уже нет романтиков и дилетантов, идеалистов и мещан, "физиков" и "лириков", наконец? Есть, они никуда не делись, и мы все анчаровские типажи видим вокруг себя ежедневно, и ежедневно решаем те же проблемы, разве что в иной словесной оболочке. Жаль одно — что сам Михаил Леонидович, относясь к своей деятельности очень серьезно, похоже, так и не сумел осознать ее истинную ценность. Возможно, тогда он все же пересилил бы себя и сумел бы стать немножко "более великим". Но мы и так его не забудем!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: