Владимир Одоевский - Зефироты (Фантастическая литература. Исследования и материалы. Том V)

- Название:Зефироты (Фантастическая литература. Исследования и материалы. Том V)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Salamandra P.V.V.

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Одоевский - Зефироты (Фантастическая литература. Исследования и материалы. Том V) краткое содержание

Зефироты (Фантастическая литература. Исследования и материалы. Том V) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обращаясь к конструированию своих химер, Одоевский естественным образом вновь прибегает к арсеналу классической античности. Его источник — так называемые «чудеса Индии», «плиниевы народы»: монструозные расы, обитавшие у дальних пределов известного мира и описанные в «Индиках» Ктесия Книдского и Мегасфена, дошедших до нас в пересказах, в «Географии» Страбона, «Естественной истории» Плиния Старшего, у Солино и других авторов. Среди этих воображаемых чудовищ внимание Одоевского привлекли астомы (букв. «безротые»). Вот как, со ссылкой на Мегасфена, описывает их Плиний:

У крайних границ Индии на востоке около истока Ганга обитает племя астомов, не имеющих рта, мохнатых по всему телу, покрывающих себя пухом листьев и питающихся только испарением и запахом, который они втягивают в себя носом. У них нет никакой пищи и никакого питья, только разнообразные запахи кореньев и цветов и диких яблок, которые они носят с собой во время долгого пути, чтобы не терять обоняние.

От немного более тяжелого запаха они легко лишаются дыхания [26] Nat. hist. VII. 25. Пер. А. Н. Маркина. Страбон, описывая астомов по Мегасфену (XV. 1.57), приводит их как один из примеров недостоверных вымыслов (II. 1.9). Представления о «чудовищных расах», однако, были настолько распространены в Средневековье, что Плано Карпини без всяких оговорок пересказывал сведения монголов о народе паросситов, питающемся в основном запахом вареного мяса (Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 48).

.

«Монструозные расы <���…> как и все чудовища, отражают культурные признаки “инаковости”, — пишет по этому поводу А. Райт. — Поскольку воплощенные ими трансгрессии буквально отражены их телами, они являются ярким и прямым примером исторического функционирования человекочудовищ как олицетворения нарушений социального, морального или онтологического порядка вещей» [27] Wright A. Monstrosity: The Human Monster in Visual Culture. London-N.Y., 2013. C. 16. О «плиниевых народах» см. Friedman J. В. The Monstrous Races in Medieval Art and Thought / Cambridge, 1981. Отрывок из этого труда имеется в кн. Classic Readings on Monster Theory: Demonstrare. Vol. I. Leeds, 2018, которая может послужить полезным введением в современные концепции «чудовищности».

.

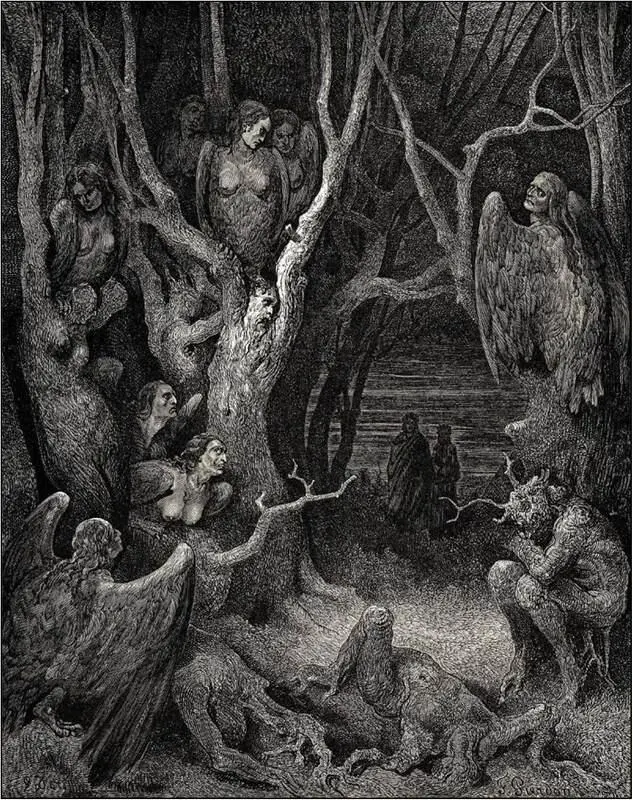

Другой составной частью зефиротов стали античные и средневековые гарпии, изображавшиеся с женскими торсами и головами и птичьими крыльями и ногами. Зефироты Одоевского, однако, лишены подчеркнутых еще в книге III «Энеиды» Вергилия отличительных признаков гарпий — зловония и прожорливости. Вместо этого прелестную зефиротку, очаровавшую Игнация, овевает «особого рода обворожительная атмосфера, похожая на тонкий свежий запах цветника при восходе солнца». Напротив, зловонными кажутся зефиротам обычные люди, их жилища и города; людская пища и способ ее приема вызывают у зефиротов удивление и отвращение (крайне распространенная культурная демаркация «Другого»).

В данном случае вновь сказывается амбивалентность зефиротов: Одоевский не мог не учитывать прекрасно знакомых его читателям иконографических коннотаций и ангелов, и крылатых демонов. «Ангелическое» восприятие зефиротов звучит в отзыве И. И. Панаева, увидевшем в рассказе Одоевского нечто «вроде идиллии». Е. А. Штакеншейдер зефироты запомнились как ангелоподобные существа, «красивые, голубоглазые, с золотистыми волосами». В тексте и в самом деле говорится, что лица зефиротов красивее, чем у обычных людей, однако глаза у единственной подробно описанной зефиротки черные, волосы же темно-русые. Ангелическую ипостась зефиротов подчеркивают и способы зачатия и деторождения, с человеческой точки зрения «невинные» и даже «непорочные». И все же, решившись поцеловать красавицу-зефиротку, Игнаций совершает акт сексуальной и даже религиозной трансгрессии, за что наказывается изгнанием из очарованного рая крылатых созданий [28] В одном из стихотворений Ф. Петрарки (Canzoniere CXCI) поэт, уподобляя себя уже знакомым нам астомам, говорит, что готов удовлетвориться лишь созерцанием возлюбленной, как вечная жизнь — лицезрением Бога. Ср. также изгнание Гулливера как «низшего», хотя и рефлектирующего существа, из мира гуигнгнмов у Свифта.

.

Гарпии в изображении Г. Доре (иллюстрация к «Божественной комедии» Данте). «Ад» с иллюстрациями Доре впервые вышел в свет в Париже в 1861 г., в год публикации «Зефиротов».

Любовная история Игнация разворачивается на широком фоне общеромантического и уходящего в глубокую древность нарратива «любви к Иному» (любви между человеком и ангелическим или демоническим созданием, химерой, элементалем [29] Явственна связь с ранней романтическо-мистической повестью Одоевского «Сильфида» (1837), где место зефиротки занимает стихийный дух. Игнаций упоминает непреодолимое «очарование» крылатого создания, намекая, что зефиротка наделена чем-то подобным glamour фейри. Однако у нас нет оснований утверждать, что зефироты мыслились автором как безусловно сверхъестественные создания.

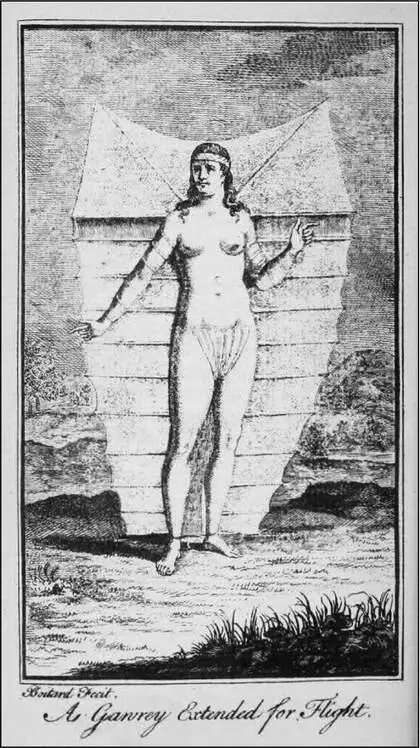

либо между «цивилизованным» европейцем и прекрасной «дикаркой»). Вместе с тем, в выборе внешнего облика зефиротов и любовном мотиве, очевидно, сказались также некоторые собственно фантастические претексты. Одоевскому, в частности, мог быть известен навеянный Д. Свифтом и Д. Дефо роман адвоката и писателя Р. Палтока (1697–1767) «The Life and Adventures of Peter Wilkins, a Cornish Man» («Жизнь и приключения Питера Уилкинса, корнуэльца»). Со времени первого издания в 1750 г. этот роман неоднократно переиздавался и был переведен на французский (1763) и немецкий (1767) языки. В XIX в. «Питера Уилкинса» высоко оценили английские романтики, причем книга легла в основу ряда мелодрам и пантомим.

«Гаури, приготовившаяся к полету». Гравюра Л. П. Буатара к первому изданию романа Р. Палтока (1750).

Герой Палтока, претерпев различные приключения (пребывание в плену у французских пиратов и рабстве в Африке, драматическое бегство, кораблекрушение, жизнь на необитаемом острове и т. д.), женится на спасенной им прекрасной Юварки (Youwarkee). Юварки — гаури (gawry), летающая женщина. Палток уделяет несколько страниц детальному описанию анатомического устройства ее тела с раскрывающимися спинными отростками и летательной мембраной-граунди (graundee), которая при необходимости может служить соплеменникам Юварки и своеобразной лодкой. Супруги, у которых успевают родиться сыновья, отправляются затем на остров Носмнбдсгрутт, населенный гаури и глуммами, крылатыми мужчинами, причем Уилкинс убеждает короля острова отменить систему рабовладения (как мы увидим ниже, важный мотив в разрезе рассказа Одоевского). После смерти возлюбленной Юварки опечаленный Уилкинс решает вернуться в Англию, но умирает, едва добравшись до Плимута.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Локк - О жителях Луны и других достопримечательных открытиях [Фантастическая литература: Исследования и материалы. Том IV]](/books/1073957/richard-lokk-o-zhitelyah-luny-i-drugih-dostoprimechate.webp)

![Ганс Эверс - Эдгар Аллан По [Фантастическая литература: исследования и материалы, т. III]](/books/1079604/gans-evers-edgar-allan-po-fantasticheskaya-literatu.webp)